1. Un relatif impensé des sciences sociales

S’il importe aujourd’hui de se poser la question de la confiance, c’est précisément parce qu’elle apparaît simultanément mobilisée par les acteurs sociaux et peu traitée par les analystes sociaux. La notion de confiance constitue ainsi un relatif impensé des sciences sociales, même que si des notions connexes (réciprocité, bienveillance, coopération, etc.) ou jugées antinomiques (intérêt, calcul, rationalité, etc.) ont, elles, fait l’objet de multiples instructions.

Trois raisons, me semble-t-il, à cela, et que l’on peut déduire des trois grands paradigmes qui ont structuré le raisonnement sociologique : le couple intégration / différenciation ; la question de la rationalisation ; et celle des interactions (Martucelli, 1999). Proposition : aucune de ces grandes approches du monde social ne s’est véritablement penchée sur le phénomène de confiance et cela, du fait même de la manière qu’elles ont chacune de penser ce monde. Examinons-les rapidement :

Intégration / différenciation

A priori, ce paradigme pouvait abriter la question de la confiance, ne serait-ce qu’en la pensant comme facteur d’intégration sociale. Mais les penseurs qui ont théorisé à son propos (de Durkheim à Bourdieu) se sont plutôt focalisés sur le risque opportuniste, la défection sociale, les dangers de l’anomie ou, ce qui revient au même, les risques sociaux issus des jeux sur les règles. Si la réflexion s’est centrée sur le contrat, elle le fit par une analyse sur les conditions sociales (ou « sociétales », si l’on nous permet le mot) de ce contrat, c’est-à-dire sur son amont ou sur son contexte. D’où les formules classiques : « les contrats donnent naissance à des obligations qui n’ont pas été contractées » (Durkheim, 1996, p.190) ou : « dans la manière dont nous concluons nos contrats, nous sommes tenus de nous conformer à des règles qui, pour n’être sanctionnées ni directement ni indirectement par aucun code, n’en sont pas moins impératives » (p. 193). Autrement dit : au-dessus du contrat, il y a le droit des contrats (« il faut que les conditions de cette coopération soient fixées pour la durée (des) relations ») et au-dessus de ce droit, surplombante : la conscience collective, c’est-à-dire : la société elle-même, en tant qu’elle constitue une « autorité transcendante ». Ce raisonnement fut longtemps celui des économistes classiques, rejoints par les juristes, avec une centration sur le seul contrat (de travail ou commercial) et son contexte législatif et normatif (cf. les travaux en économie du droit) mais sans explorer les autres dimensions, tout aussi non contractuelles, du contrat.

Le propos de Bourdieu, évidemment, accentue le trait : l’intégration sociale y est régie par les couples domination soumission, ou : manipulation / aliénation. Et si les individus, croyant contracter librement, ne font en fait que reproduire un habitus, celui-ci permettant la reproduction sociale, il n’y a guère de place pour une quelconque confiance entre de tels agents, réputés dominés ou aliénés. L’approche culturaliste conforte l’analyse : si les actions des individus s’inscrivent dans une longue chaîne séculaire et que leur liberté est contingente (puisqu’ils sont insérés dans des espaces sociaux immémoriaux), la question de la confiance (ou de la défiance) ne se pose pas : tout est déjà écrit.

La rationalisation

La confiance est également un impensé de ce second paradigme. Ce dernier se focalise en effet, depuis Weber, sur les procédures rationnelles du monde social (le contrat mais surtout le règlement et la loi). Ce qui motive fondamentalement Max Weber, est le fait d’enrichir la distinction communauté / société proposée par Ferdinand Tönnies – à laquelle il substitue l’antagonisme communalisation / sociation – à l’aide de considérations sur l’efficacité ou la rationalité à l’œuvre dans les sociétés modernes « désenchantées ». L’adéquation moyens / fins est ainsi le critère distinctif ; la confiance, dès lors, est reléguée à un registre prémoderne, puisque assimilée à la tradition ou la coutume. Faire confiance, sans qu’un droit rationnel ne vienne encadrer l’échange, constitue de fait pour Weber, même s’il ne l’écrit pas ainsi, la marque d’un monde prérationnel.

Certes, chez Weber, le terme de confiance n’est jamais totalement absent. Dans sa sociologie des religions (1995), il est mobilisé, en particulier au regard de deux observations, reliées entre elles et qui peuvent ouvrir des pistes fécondes :

-

la progressive croyance dans le Jugement de Dieu comme une confiance rationalisée : l’individu se soumet à un ordre divin et ne prétend plus, par des pratiques magiques, influencer son destin ;

-

et cette confiance est une soumission délibérée à une autorité normative, celle-ci n’ayant pas besoin d’être intellectualisée : c’est une foi, non un savoir.

La question de la confiance est donc abordée, dans la littérature qui s’ensuivit, en opposition à celle de l’intérêt et du calcul rationnel. Chez l’économiste Oliver Williamson, si la seconde est jugée heuristique et détermine les comportements sociaux des individus ou des firmes, la première est vouée à n’être qu’un artifice déployé par ces dernier(e)s pour mieux masquer leurs pratiques opportunistes (Williamson, 1994). Le renard, pour reprendre la fable bien connue, en laissant le bouc au fond du puits, est tenu pour rationnel : coopérer (et faire confiance) ne vaut que si cette attitude est avantageuse. C’est-à-dire : si cela procure un intérêt pour l’un des échangistes. La formule usuelle est donc de type (Cordonnier, 1997) : « faire confiance si et seulement si cela a de l’intérêt ». Sinon : l’entreprise est risquée, coûteuse et il serait non rationnel de l’engager. De toute façon, la confiance étant un rapport, elle n’est réputée se déployer que lorsque les deux échangistes ont mutuellement intérêt à le faire ; ce qui, nous indique la littérature, est rarement le cas puisque l’avantage est censé provenir d’une attitude non coopérative (cf. le jeu dit du « Dilemme du prisonnier »). Avec de telles prémisses, la confiance est rejetée dans la seule sphère domestique ou familiale ; elle est alors jugée inutile, à l’instar de Williamson, pour décrire et comprendre les mécanismes marchands, sociaux et politiques. Dans le meilleur des cas, la confiance est appréciée comme un seul lubrifiant des échanges économiques et sociaux, selon la formule tribologique de Kenneth Arrow.

L’interactionnisme

Paradoxalement, ce paradigme, en opposition théorique avec les deux précédents, a lui aussi très peu théorisé la confiance. Ses objets de prédilection (le proche, la « face », le geste, la phrase, etc.) auraient pu l’y amener ; il n’en a rien été, probablement, parce que le registre moral qui est censé servir de soubassement à la notion de confiance est un registre peu exploré par ce courant : l’homme y est homme et agit comme individu parmi d’autres individus ; le souci de son historicité ou de sa subjectivité n’est guère premier.

Le seul auteur, une des autorités canoniques de ce courant sociologique, qui a écrit sur la confiance est cependant Georg Simmel dont nous pouvons utilement nous inspirer (Simmel, 1999). Définissant la confiance comme hypothèse sur la conduite future d’Autrui, donc la considérant comme une activité entre savoir et non-savoir, Simmel lui consacre plusieurs lignes à l’occasion de sa réflexion sur le secret et le mensonge. Une observation peut retenir l’attention : si dans les sociétés modernes, les régulations des comportements se sont objectivées à un point tel que la confiance n’exige plus nécessairement « la connaissance préalable de la personne », il n’en est pas moins vrai que cette connaissance réciproque de l’autre est toujours requise dès qu’il s’agit d’assurer la poursuite de la relation sociale, la collaboration quotidienne.

A part cet excursus simmelien, les principaux auteurs qui s’en sont inspiré n’ont guère continué l’effort sur la notion (mais le trait est valable pour de nombreux autres pans de l’œuvre de Simmel, justement réhabilitée depuis peu...).

Résumons. Engouement pour la critique sociale, focalisation sur le contractuel, attrait des conséquences de la rationalisation des conduites et des visions du monde, autant, donc, de « bonnes raisons » pour que les sciences sociales se détournent de la notion et de l’examen de l’activité de confiance. Les entrées des dictionnaires de sociologie vont lui préférer « conflit » ou « contrôle social » et gloser à leur sujet. Il est peut-être judicieux de ne pas opposer ces notions et de les faire travailler ensemble. On peut en effet déduire de ces trois impensés trois autres « bonnes raisons » pour, désormais, travailler la notion de confiance :

-

prolonger le souci de Durkheim (observer tout ce qui n’est pas contractuel dans le contrat) en réfléchissant aux conditions sociales des échanges économiques ; les notions d’altruisme, de dévouement, de loyauté, de gratuité, de bienveillance, de réciprocité, etc. peuvent être utilement ici mobilisées. – s’interroger sur l’heuristique de la notion de confiance quand l’horizon de ces échanges s’élargit (ce qu’on appelle la « mondialisation ») et que s’affirment, en contrecoup, des identités locales menacées. La confiance, comme rapport spécifique aux autres, aux choses et à soi, est ici doublement interpellée : comme « confiance-système » (quelle confiance accorder à des institutions globales, lointaines, sur lesquelles je n’ai pas de prises ?) et comme « confiance intuitu personae » (avec le problème de la gestion des face à face).

-

enfin, observer de façon plus fine que cela n’a été fait jusqu’alors les formes de construction de la confiance (comment et pourquoi fait-on confiance ? Comment perd-on confiance ? Quels mécanismes concrets sont à l’œuvre : signaux, dispositifs, objets, procédures ? Pour une première approche, cf. Mangematin, 1999), en relation avec ce qui structure nos vie quotidiennes et professionnelles : l’existence de désaccords et de conflits.

2. la confiance, stratégie de coopération et relation sociale

Ces postures univoques sont insuffisantes pour rendre compte des pratiques sociales réelles, faites de « coopération conflictuelle » ou de « bienveillance vigilante » (ou de « confiance calculée », comme il sera développé ensuite). Deux assertions peuvent être ici proposées :

a) Considérer la confiance, non pas comme exposition au risque opportuniste que représente Autrui mais au contraire comme stratégie de mise sous dépendance d’Autrui, dans des rapports de coopération. Le principe n’est pas alors de type : « faire confiance si et seulement si l’autre fait confiance » mais plutôt : « faire confiance pour que l’Autre fasse lui aussi confiance ». Autrement dit : la confiance est appréciée comme activité stratégique mais, à la différence du raisonnement précédent, il s’agit d’une stratégie orientée vers la coopération et son renouvellement comme source d’avantages mutuels.

La confiance peut donc se définir comme un système d’attentes réciproques, comme norme d’obligation et de coopération (« en te faisant confiance, je t’oblige à coopérer »). Faire confiance, c’est (littéralement, d’ailleurs : credere, croire, mais aussi : confier en prêt) créditer l’autre, le placer en situation de débiteur. Du coup, l’incertitude du comportement de l’autre, phénomène traité dans la littérature à l’aide d’une réaction de défiance (ne pas s’exposer à l’opportunisme d’autrui) peut ici être traité au regard d’une stratégie de confiance : exprimer sa confiance en l’autre, c’est exprimer une alliance, une solidarité dans l’action. Jean Saglio, à partir de l’exemple du district industriel d’Oyonnax (ce qu’il nomme un « système industriel local »), observe ainsi l’existence, entre petits patrons (concurrents !) de la plasturgie, de normes d’obligation et de réciprocité (Saglio, 1991). Diffuser une information leur apparaît stratégique : à tout moment, en vertu des avantages du contre-don, tel opérateur sait qu’en retour, à une date non déterminée et sous des formes non précisées, une autre information lui sera délivrée par le réseau. Les SEL, système d’échange locaux, créés par des individus / réseaux (pour échanger des travaux de bricolage ou de garde d’enfants) est construit sur ce même principe de mise stratégique sous dépendance d’autrui : garder l’enfant au domicile de X par Y oblige X à « rendre », à son tour, l’activité et à garder l’enfant de Y à son domicile. La confiance transforme ainsi les contrats fragiles en engagements crédibles. L’intérêt du présent raisonnement, on le devine, est de dégager la notion de confiance des ornières œcuméniques où elle est souvent engagée. Le problème de la confiance n’est pas un problème de morale (au sens d’une vertu théologale, orientée vers la foi et l’espérance), tout en pouvant être traité par le biais de la morale (au sens d’une solidarité citoyenne, pour reprendre le propos d’Emile Durkheim). Réunir morale sociale et stratégie d’action semble opératoire ; on actualise le raisonnement de Rousseau, qui court tout au long de sa proposition de Contrat social (1762) : les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels, « et leur nature est telle qu’en les remplissant, on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi ».

Et b), seconde assertion, considérer la confiance, non comme attribut d’une relation bilatérale entre deux individus ou firmes (ce à quoi la réduisent souvent les économistes) mais comme dimension structurante d’un champ complexe de relations sociales. Autrement dit : la confiance est une relation sociale et celle-ci ne peut se comprendre indépendamment du champ structuré (par des règles, par des jeux sociaux) où elle s’active. Dans un tel champ relationnel, un tiers garantit toujours le contrat de confiance (l’État, ses codes et règlements ; ou des objets dans lesquels s’incarne ce tiers : la corde du guide haute montagne, le diplôme du médecin, etc.). Dès lors, la question de confiance est à traiter comme une question complexe, imbriquée dans celle de la coopération et du conflit (ou le conflit coopératif), de la bienveillance et de l’intérêt (ou de l’intérêt à être bienveillant), du calcul et de la morale (ou de la morale du calcul rationnel, soit : la confiance calculée) et où acteurs, objets et règles se combinent dans des variations diverses (ou dans de multiples « configurations », si l’on reprendre la notion proposée par Norbert Elias).

3. Construire le concept de confiance

Dès lors, un minimum de travail notionnel s’impose. On peut ainsi construire le concept de confiance à quatre niveaux :

Premier niveau de conceptualisation : la confiance comme activité de protection ontologique ; ici, la confiance est d’abord cette manière de vivre l’absence de l’autre ou l’incertitude de son comportement. Cas archéty-pique : la relation entre la mère et son enfant ; ce dernier découvre, tôt dans sa vie, que sa mère peut être ou présente ou absente. Parce que le contraire serait insupportable à vivre et assumer, faire confiance dans le retour de celle-ci lui permet (à quelques pleurs préalables près) de gérer au mieux cette absence. La confiance est également, dans ce même registre, une routine permettant de gérer l’incertitude : (« faire confiance dans le fait que la République, le 24 de ce mois, virera ma paie sur mon compte bancaire, me permet d’alléger mon angoisse : je sais que ce gouvernement ne se risquera pas à mettre en défaut ses agents. Je peux donc me consacrer à mes travaux de recherche sans gaspiller temps et énergie à vérifier cette information »). La procédure (et ici l’on parle bien d’une rationalité procédurale) est sollicitée dans son renouvellement et son aspect collectif : les fonctionnaires font confiance en la procédure de règlement des salaires par la République, puisque cela a déjà été fait chaque mois depuis des siècles. Cette sécurité ontologique est liée au risque opportuniste : à ce premier niveau, faire confiance, c’est s’exposer à l’action d’Autrui, être dépendant.

Second niveau de construction : sa contextualisation sociale. La confiance est toujours orientée vers Autrui (ou médiée par un rapport à l’objet d’Autrui, cet Autrui pouvant être une institution, « J’ai confiance dans la justice de mon pays ») ; elle requiert la durée (sinon l’échange, étant instantané, peut s’en libérer), s’inscrit dans un espace social (on laisse plus facilement son bagage sans surveillance dans une gare routière au Québec qu’en Italie) et s’éprouve : il faut des preuves de confiance, régulières (d’où les cadeaux et les autres signaux pour indiquer que la confiance demeure ; elle n’est en effet jamais acquise une fois pour toutes). Elle suppose enfin des tiers-garants : le médecin, le prêtre ou le fonctionnaire, qui garantissent chacun dans leur domaine l’exécution du contrat (les professions se sont ainsi dotées d’un Ordre professionnel, garantissant, sinon la qualité des prestations, du moins le fait que leur non qualité sera sanctionnée). Ce tiers peut être une règle (matérialisée ou non dans un objet physique) : la certification ISO, le diplôme, le titre académique ou professionnel, le contrat lui-même, la corde du guide de haute montagne, la réputation du vendeur ou de la firme, etc. (On pourrait ici réfléchir, d’ailleurs, sur le lien entre confiance interpersonnelle – celle entre l’alpiniste amateur, M. X et le guide du PGHM, M. Y – et la confiance institutionnelle (on fait confiance en M. Y justement parce qu’il est membre du PGHM et que ce peloton est réputé pour sa professionnalité). La confiance est ici socialement graduée : le spectre s’étend de la défiance totale (dé-fiance, préfixe privatif, comme débaucher ou dé-céder), à la foi totale (fides, soit une confiance aveugle), en passant par des étapes comme : la méfiance (de missi, mauvais, comme mésalliance), la confiance (cum fides) puis de plus en plus proche de la fides, la croyance, le crédit. Sur ce continuum, la confiance est variable : elle peut augmenter en intensité (faire de plus en plus confiance en X, à mesure que celle-ci s’éprouve), chuter (le plus souvent brutalement et il faut du temps pour la regagner) et se mesure le plus souvent en négativité (« perdre confiance », « manquer de confiance » mais aussi « excès de confiance » ou « il a trop confiance en lui »).

Troisième niveau de conceptualisation : l’identification de types de confiance, selon les objets concernés (objets humains – la « confiance intuitu personae » ou « relationnelle » ; objets physiques ou abstraits – la « confiance institutionnelle », cf. les catégories proposées par Lynn Zucker, 1986), selon le champ social concerné (l’individu – la « confiance de proximité » ou le groupe social – la « system-trust », cf. les travaux de Anthony Giddens, 1990 ou Niklos Luhman, 1979) ou selon le type de socialisation (« confiance identitaire », entre individus appartenant au même groupe social ou « confiance cognitive », régissant les rapports entre groupes rivaux ou distincts, comme patronats et syndicats).

Enfin, dernier niveau de conceptualisation : la confiance comme mode de coordination et modalité du vivre-ensemble. Autrement dit : sans confiance, pas de société possible. Si ce n’est pas de la bienveillance de notre boucher, comme l’écrivait Adam Smith, ou du marchand de bière, que nous attendons notre dîner, « mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts », puisque « ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leurs avantages », il n’empêche : la poursuite du seul intérêt va à l’encontre de son propre intérêt. La violence de la relation sociale, pour mobiliser ici Thomas Hobbes ou David Hume, est telle qu’il faut la canaliser ; ne pas faire confiance (par exemple : dans un Léviathan, à qui l’on délègue les tâches régaliennes de protection des biens) empêchera tôt ou tard l’action individuelle puisqu’elle sera polluée par l’activité de protection. La confiance est donc un mécanisme heuristique de production et d’entretien du lien social, permettant de réduire l’incertitude du comportement d’autrui, d’enrichir le contenu de la relation et d’assurer une meilleure efficacité de l’échange (la coopération permettant à son tour une plus grande création de valeur plutôt qu’un seul partage de valeur). Le raisonnement peut s’écrire ainsi : si « l’idée de confiance peut s’entendre comme création d’une dette, donc d’une obligation » (Trompette, 1999), alors faire confiance revient à mettre l’autre sous sa dépendance, à lui créer une obligation de réciprocité. De ces multiples rapports complexes de co-obligation est constitué le monde social.

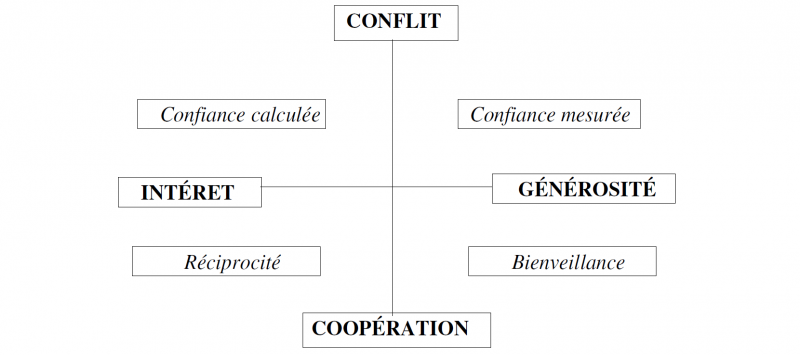

Pour terminer ce travail notionnel, il importe enfin de différencier des régimes de confiance, non pas en fonction de leurs formes ou de leurs objets mais de leur intensité. Le raisonnement consiste à repérer sur deux axes – celui de la coopération et celui de l’intérêt – des modes relationnels basés sur des types spécifiques de confiance. Pourquoi ces deux dimensions ?

-

La coopération. La question principale, avons-nous soutenu, est celle de l’incertitude du comportement d’Autrui (et de l’obligation de coopération). Mais ces situations de coopération ne sont jamais des situations de pure coopération : des conflits (ou, selon leur intensité : des différends, des litiges, des désaccords) persistent ; cette conflictualité est légitime puisque consubstantielle à toute relation sociale. Coopération et conflit sont donc des types-idéaux, non des catégories du réel : toujours intriqués, ils forment, ensemble, selon le mot de Simmel, un « rapport formel sociologique » (Simmel, 1995).

-

L’intérêt. L’individu peut agir également par pur altruisme ; nous accomplissons quotidiennement des gestes qui, pour être éventuellement « intéressés » dans un registre moral (ne serait-ce que parce que nous souhaitons « nous regarder dans la glace le lendemain matin », nous sommes ainsi « intéressés » à être généreux), ne sont pas motivés par une pure recherche d’intérêts (faire traverser la rue à un aveugle, tenir un bureau de vote lors des journées électorales, maintenir la porte ouverte à la personne qui vous suit, etc.). (figure 1)

Figure 1

Quatre régimes de confiance apparaissent alors au croisement de ces deux axes relationnels :

-

La confiance mesurée. La variable importante est ici l’intensité accordée par les protagonistes à l’effort de confiance, indépendamment des « bonnes raisons » d’être en conflit. C’est le cas typique de la relation parent / enfant : chacun fait confiance à l’autre (le lien social est à dominante domestique et filiale) mais le conflit (disons : le désaccord) est l’un des éléments structurants (mais pas le seul) de ce lien (et de la personnalité de l’enfant). La confiance est dite mesurée, au sens où elle est variable selon les situations et les objets. Elle coexiste avec le conflit mais c’est l’amour ou l’altruisme qui constitue le matériau premier, non le calcul.

-

Ce qui est le cas de la confiance calculée. Là, l’intérêt prime et chacun a de « bonnes raisons », par exemple dans le cas de la relation salarié / employeur ou syndicats / patronats, de ne pas faire ou de faire confiance. Le conflit est l’élément structurant de la relation (elle lui donne sa saveur sociologique) et la confiance est un mode de coordination pouvant être « intéressant » (du fait de cette possibilité de création de valeur).

-

La réciprocité. Là, à l’inverse du régime précédent où ce qui importe est la gestion du conflit sans perdre son propre avantage (et en maximisant son gain), le régime de la réciprocité est un régime d’intérêt conjoint vers la coopération. Il y a là équilibre, en quelque sorte, des stratégies de confiance. Comme le remarque Harrisson, ce lien de confiance est « un lien pragmatique, fondé sur une communauté d’intérêts » (Harrisson, 1999).

-

Enfin, la bienveillance. Sociologiquement intéressant, ce régime est peu exploré dans la littérature – sauf Axelrod, 1984) avec ses deux règles de réciprocité et de bienveillance. Il regroupe des actions sociales altruistes où faire confiance est faiblement stratégique (si ce n’est selon le principe de Rousseau : travailler pour autrui, c’est travailler pour soi).

Ces régimes de confiance ont cependant vocation à se combiner et, surtout, à caractériser des situations évolutives. Les situations sociales « basculent » ainsi d’un régime de confiance à un autre et n’en restent pas prisonnières. Les relations entre amoureux peuvent évoluer au cours du temps, de la bienveillance à la confiance calculée, en passant par les deux autres régimes (au moment d’un divorce, par exemple). De même, entre employeurs et syndicalistes, peut-on imaginer des oscillations continues entre confiance calculée et mesurée, avec des basculements épisodiques en régime de réciprocité.

4. Un questionnement des activités de conception

Appliqué aux activités de conception et dans le cadre d’un système d’acteurs complexes, que peut apporter un tel traitement de la question de confiance ? – La reconnaissance de rôles fonctionnels dévolus aux divers supports (physiques, abstraits ou humains) de la confiance. On peut alors s’interroger sur les spécificités de chaque type d’objets dans la relation de coopération (par exemple, à propos de l’activité de conception : que serait le bouquet de fleurs, le collier ou le baiser, c’est-à-dire toutes ces marques extérieures de confiance qui permettent à celle-ci de perdurer ?) ;

-

Le besoin social d’un garant du « contrat de confiance » (puisque tout ce qui est contractuel n’est pas dans le contrat) : qui va jouer ce rôle ? L’État ? Des ordres professionnels ? D’autres instances ? Sous quelles formes codifiées ? ;

-

La nécessité d’une mise à l’épreuve rationnelle (et d’une organisation de cette épreuve) de ce contrat, selon des modalités concertées et visant à sa solidité. On peut réfléchir ici, en parallèle avec la méthodologie de conduite de projet, à la possibilité d’étapes fonctionnelles visant à accroître l’énergie d’ensemble du système ;

-

Enfin (ou surtout), l’appréciation du conflit comme partie intégrante du contrat de confiance : la construction de compromis durables et équilibrés, phase inhérente à toute activité de conception, s’opère en effet « sous tension » ; la gestion méthodique et structurée de celles-ci permettent à la coopération de mieux se déployer. Le conflit est ici une modalité naturelle du rapport social. Plutôt que de l’opposer à la confiance, il faut l’y associer.