À la demande de l’établissement de santé mentale Maison-Blanche, des étudiants de master 2 Promu (Programmation, projet, management urbain) de l’École d’urbanisme de Paris1 ont étudié les conditions d’implantation urbaine d’un nouvel équipement de soin de santé mentale dans le 19e arrondissement. À travers l’analyse de cette expérience pédagogique et de ses singularités, cet article engage une réflexion sur la pratique de l’atelier, la place de la commande, les enjeux sociétaux abordés par la programmation urbaine, le rapport à l’usager, les apprentissages des étudiants, le rôle de l’encadrant2. Au-delà d’un travail de prospective foncière, les étudiants ont mené une réflexion articulant les enjeux de dé-stigmatisation et de capacitation (empowerment) des patients dans un contexte d’évolution des pratiques thérapeutiques et des institutions de soins (regroupement d’établissements, diminution des moyens financiers, baisse du temps d’hospitalisation, augmentation de la file active3…). Une première singularité de l’exercice résidait dans le fait de partir non pas d’une situation territoriale mais des préoccupations d’un opérateur pour comprendre et accompagner son implantation et son insertion dans le territoire. En vue de mieux comprendre les besoins, attentes et singularités des usagers potentiels de l’établissement à programmer, les étudiants ont conçu et animé des séances de travail avec des usagers d’un établissement de soin pour adolescents souffrant de troubles psychiques : le centre Étienne-Marcel (CEM)4, ce qui constitue la seconde originalité de cet atelier. Un carnet de terrain a été tenu tout au long de l’atelier, alimenté par l’observation des séances de travail, les propos et discussions des étudiants lors de débriefings5 et l’auto-analyse de leurs apprentissages dans le cadre de la mise en œuvre d’un livret de compétences6.

Après la présentation de la démarche de travail et du déroulement des séances au CEM, cet article analysera trois dimensions de l’exercice : la relation à l’usager ; la construction d’une identité professionnelle d’urbaniste ; le rôle de l’encadrant. Derrière les singularités de cet atelier portant sur un sujet peu étudié en urbanisme (la santé mentale) mettant en œuvre une méthodologie expérimentale (des séances de travail avec des usagers d’un établissement de soins psychiatriques), les questions méthodologiques, éthiques et pédagogiques qu’il soulève éclairent et alimentent les réflexions plus générales sur les dispositifs de mise en situation professionnelle dans les formations en urbanisme.

Comprendre les enjeux de la santé mentale en ville

Enquêter sur un sujet nouveau

CMP, CATTP, EPS, GHT, UH, GEM7, file active, pair aidant, médico-social, foyer post-cure, etc. constituent des sigles et un jargon qu’il faut comprendre et s’approprier pour entrer dans le monde de la psychiatrie et de la santé mentale. Un premier enjeu pédagogique est d’amener les étudiants à problématiser, comprendre et restituer les enjeux de ce sujet. En quoi les évolutions de la psychiatrie (thérapeutiques, idéologiques, managériales et budgétaires) ont-elles des implications urbaines nouvelles ? Pour appréhender cette complexité, les étudiants ont enquêté sur le territoire (analyse de données statistiques), sur l’offre de soin (à partir de répertoires professionnels), la situation de la psychiatrie parisienne et sa gouvernance (au cours d’entretiens avec des professionnels concernés), l’évolution du monde de la psychiatrie (par un travail bibliographique), en faisant une focale particulière sur l’histoire et les controverses liées au déménagement d’une partie des unités d’hospitalisation depuis le site historique de Neuilly-sur-Marne à leur implantation dans le 19e arrondissement de Paris au cours des deux dernières décennies. Les rencontres avec des professionnels du monde de la santé mentale ont aussi permis d’en comprendre la complexité et les contradictions. Psychiatres, infirmières, directeur administratif, chargée de développement culturel, gestionnaire du patrimoine immobilier, représentant syndical…, chacun a fait part de son point de vue et de sa compréhension du problème. La particularité du sujet a amené les étudiants à s’intéresser à ce qu’est le trouble psychique, les difficultés que cela entraîne dans la vie quotidienne, les modalités de prise en charge, les revendications des usagers par rapport à l’offre de soin. Ils se sont appuyés sur des entretiens avec des professionnels et des responsables associatifs, des documentaires, des expositions, des films et des bandes dessinées afin de mieux appréhender ce que signifie vivre avec un trouble psychique. Ainsi, Irène, personnage central du documentaire Les Voix d’Irène, est aussi devenue un personnage de l’atelier, son témoignage ayant permis aux étudiants de comprendre le quotidien d’une schizophrène, sa relation avec les soignants, l’expérience de l’hospitalisation, ses rapports de voisinage, la culpabilisation de ses proches.

Pour éclairer le lecteur, rendons compte des principaux enjeux identifiés par les étudiants. L’après-guerre est le moment clé de la remise en cause de l’aliénisme en psychiatrie. Les approches thérapeutiques évoluent, sous l’influence des approches psychanalytiques. Les progrès en matière de prise en charge médicamenteuse contribuent à réduire de manière significative l’hospitalisation des patients. À cela s’ajoute, dans les années 1960, un nouveau principe d’organisation territoriale de l’offre de soin : la sectorisation, qui se traduit par la création de structures de soins ambulatoires dans les bassins de vie des patients. Le 19e arrondissement a ainsi été divisé en deux secteurs qui disposent chacun d’un centre médico-psychologique et d’un centre d’activités thérapeutiques à temps partiel. Le déménagement des unités d’hospitalisation est plus récent et a procédé en deux temps. Une partie des lits a été d’abord déplacée dans une ancienne clinique sur la butte Bergeyre, alors que d’autres demeuraient à Neuilly. La décision de relocaliser l’ensemble des lits d’hospitalisation du 19e arrondissement dans un seul bâtiment, rue du Général Lassalle, a suscité des protestations tant du personnel que des riverains. Ce retour de l’hôpital et des patients en ville pose des questions nouvelles en termes de voisinage, de proximité et d’accessibilité de l’offre de soin. Cette évolution s’accompagne d’un élargissement de perspective, de la psychiatrie (spécialité médicale qui traite les troubles psychiques) à la santé mentale qui implique tout ce qui concerne la santé, l’environnement, le bien-être, et l’insertion sociale. Les personnes ayant des troubles psychiques ne sont plus enfermées (à vie) dans des hôpitaux hors de la cité. Elles travaillent, habitent et vivent en ville, l’hospitalisation n’étant qu’une solution de dernier recours. Pour autant, leurs problèmes de santé mentale peuvent entraver leur capacité à s’insérer par le travail et le logement. À partir de ce diagnostic des enjeux de la santé mentale dans le 19e arrondissement, les étudiants ont soulevé un ensemble de paradoxes que le concept de proximité permet d’articuler et de questionner. La proximité géographique des lieux de soin et de vie des patients entre en tension avec le respect de la vie privée et de la confidentialité, les patients pouvant être reconnus par leurs proches ou voisins lorsqu’ils se rendent dans l’établissement8. La présence de l’hôpital dans la ville tout comme le maintien à domicile des patients peut causer des troubles de voisinage. Enfin, les rencontres avec les patients du CEM ont révélé que, contrairement à ce que nous imaginions, ils se repèrent et savent se déplacer dans la ville (parfois sur des trajets longs et complexes). Cela modifie le cadre de la réflexion programmatique. L’implantation d’une structure de soin ambulatoire doit-elle être pensée en termes de proximité géographique ou d’accessibilité ? Le travail des étudiants s’est alors infléchi vers une réflexion plus conceptuelle sur la notion de proximité par analogie à d’autres équipements où la question de la proximité se pose selon diverses logiques (géographiques, temporelles, organisationnelles, etc.).

Tout en gardant à l’esprit les enjeux de maintien de la qualité des soins dans une logique de service public, d’empowerment des patients et de dé-stigmatisation, les étudiants ont élaboré deux propositions programmatiques contrastées : la cité de la santé mentale (opérant un regroupement des structures de soin et d’accompagnement) et l’hôpital hors les murs (actant une disparition progressive des lieux de soin). Plus que des propositions à mettre en œuvre, ces concepts programmatiques sont en réalité les deux faces de la même reformulation de la commande : faire école (être exemplaire et apprendre à soigner, à vivre avec le trouble psychique et à vivre ensemble) pour mettre la santé mentale dans l’espace public (politique et matériel). Elles ont été présentées au commanditaire au cours d’une réunion de restitution suivie d’un atelier de réflexion collective mené avec une trentaine de professionnels de l’EPSMB et d’autres structures relatives à la santé mentale.

Animer des séances de travail avec des usagers

Au cours du diagnostic, des séances avec des jeunes du CEM ont permis de comprendre quelles perceptions et pratiques de la ville ont des personnes ayant des troubles psychiques. Les informations et connaissances produites avaient pour objectif d’éclairer la programmation du nouvel équipement. Suivant les conseils des psychologues du CEM, les séances ont été menées avec des jeunes souffrant de psychose de la toute petite enfance9 qui ont un intérêt pour les transports (certains passent leur temps libre dans le métro, d’autres connaissent les horaires par cœur). Cinq séances de travail étaient programmées, la première ayant principalement pour objet de faire connaissance et la dernière de se séparer. Elles ont été conçues par les étudiants. Sans expérience des dispositifs participatifs, ils se sont inspirés de méthodes d’enquêtes étudiées en cours, de techniques d’animation en centre aéré ou d’atelier théâtre. Les séances commençaient par un premier échauffement : le jeu de la balle. Lors de la première séance au CEM, d’autres exercices ont engagé davantage une rencontre interindividuelle comme le jeu du miroir et le guide à l’aveugle. Les étudiants et les jeunes se regardent face à face, se tiennent par le coude, se touchent. Ludiques, ces exercices étaient une manière de lever les barrières de la rencontre et d’accepter la présence de l’autre. La séance s’est terminée par la réalisation d’un portrait chinois de chaque participant.

Lors de la séance suivante, les étudiants ont demandé aux jeunes de leur faire visiter le quartier, par petits groupes. L’objectif était de les faire parler sur le choix du chemin, leurs préférences, leurs habitudes, leurs connaissances du quartier. L’activité s’est déroulée de manière très différente selon les groupes, en décalage avec ce que les étudiants avaient prévu. Un jeune s’est mis à courir, un autre a refusé de sortir, d’autres ne parlaient pas… Cela rappelle que quel que soit le dispositif (et les publics), on ne peut ni présager ni préjuger de la manière dont une proposition va être appropriée par les participants, ni des connaissances qui seront produites. Dans une perspective pragmatique, cette balade, comme les autres activités menées avec les usagers, est une expérience d’enquête partagée par tous qui décale les regards et produit, en tant que telle, des connaissances (de l’autre, de soi, des situations).

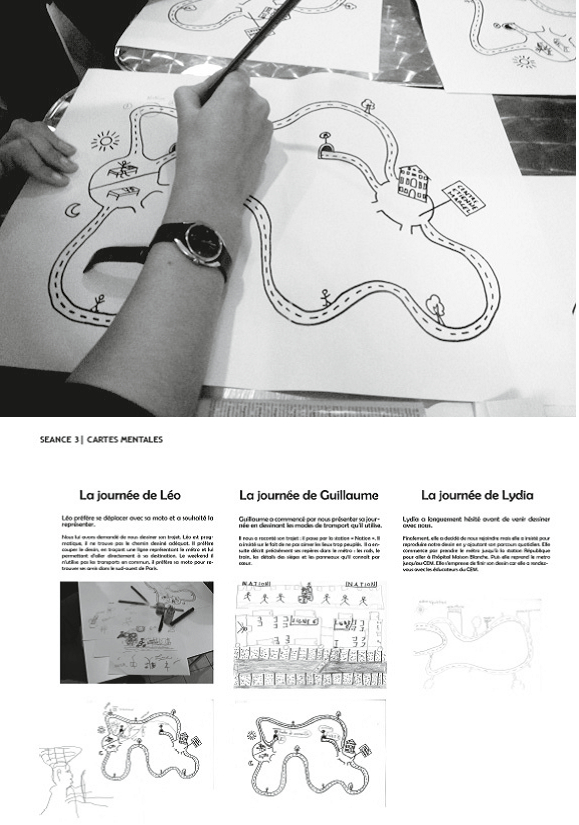

La troisième séance a eu lieu en salle. À partir d’un fond de plan réalisé par les étudiants, les jeunes étaient invités à décrire ou dessiner leurs déplacements quotidiens pour comprendre les pratiques de mobilité, les obstacles et les tactiques pour les surmonter. Les cartes mentales sont pensées comme un support de la parole, d’élaboration et d’énonciation de faits et de représentations. Les étudiants notent et dessinent ce que leur racontent les jeunes, qui de leur côté dessinent les bus et leurs dangereux rétroviseurs, les sous-sols de la station de métro, un scooter…

La quatrième séance a été plus difficile à concevoir. Une première activité visait à comprendre ce qui, pour les jeunes, est proche. Une seconde les invitait à imaginer un projet pour le quartier : une machine à attirer les pigeons et les envoyer à Tokyo, des montagnes russes, une rave party, une plage le long de la Seine, une fontaine à coca, une patinoire à l’Hôtel de ville…

Toutes les séances ont été l’objet d’une formalisation (roman-photo des balades, descriptif des récits de trajets, etc.), le tout réuni dans un livret distribué aux participants lors de la dernière séance, accueillie à l’université, dans une logique de réciprocité, les étudiants se faisant à leur tour les guides des jeunes sur le campus. Comme à la fin de toute aventure collective, cette matinée s’est terminée par une séance photo et des embrassades un peu tristes. « Vous allez me manquer » nous dit l’un des jeunes qui envoie, plusieurs semaines après, « » par texto.

Travailler avec les usagers : enjeux et apprentissages

Si la prise en compte des usagers s’est imposée dans les pratiques de l’urbanisme, le sens et les modalités que cela implique ne sont pas stabilisés. Au-delà d’un discours de principe, l’expérience menée au CEM a soulevé de nombreuses questions à ce sujet : quels usagers prendre en compte ? À quelle fin ? Quelle est la valeur des connaissances produites ? Qu’est-ce qui se joue vraiment dans la rencontre avec les usagers ?

« Donner la parole à ceux qui n’ont jamais la parole »

Un premier registre de questionnement est lié à la nature de l’équipement à programmer ainsi qu’à la diversité et à la spécificité des usagers concernés : médecins, personnels soignants, familles et surtout patients. Malgré l’importance accordée aujourd’hui à la prise en compte des habitants, certains usagers, comme les personnes souffrant de troubles psychiques, ne sont pas pris en considération. Comment travailler avec cette différence qu’est la maladie psychique ? Quel crédit donner à la parole des patients et comment la mobiliser ? En quoi peut-elle être utile dans la démarche de programmation ? Ces questions ont été longuement débattues au cours de l’atelier. Si elles se posent dans le cadre de toute approche participative, elles prennent ici un sens particulier au regard des usagers concernés : des jeunes souffrant de troubles psychiques dont l’accès à l’autonomie est entravé. Se pose également une question de méthode : qu’observe-t-on ? Comment observer sans « donner l’impression de faire comme des psy » ? Pour l’un, prendre des notes dans cette situation est délicat. À plusieurs reprises, il reviendra sur son malaise à être dans une position explicite d’observateur : « Je trouvais ça bizarre de noter. Je commençais à noter. J’ai senti que c’était pas facile. J’ai l’impression d’étudier des oiseaux, d’observer les jeunes comme des cobayes. » D’autres, au contraire, ont vécu cette observation comme un moment de partage, les jeunes vérifiant les notes, demandant des modifications : « Il y en a [un] qui regardait ce que je notais […] il voulait que je note tout ce qu’il disait. »

Les étudiants dessinent et rendent compte des trajets quotidiens des patients

Ces inquiétudes renvoient plus largement à la peur de blesser dont plusieurs étudiants ont témoigné ainsi qu’à une réflexion éthique sur le sens même de la démarche : est-ce parce qu’ils sont différents que l’on travaille avec les patients du CEM, au risque de voyeurisme ou de condescendance ? À l’issue de chaque séance de travail, des temps de parole ont été prévus entre étudiants et professionnels du CEM pour analyser les situations vécues, comprendre les réalités quotidiennes des patients, être attentifs aux gestes à ne pas faire ou aux propos à ne pas tenir. La question du contact physique est apparue comme un point de vigilance. Regarder l’autre, être regardé, toucher et être touché par l’autre, sont des expériences parfois difficiles pour les patients, adolescents confrontés aux bouleversements de la puberté. Les séances constituent, pour les professionnels du CEM, des situations nouvelles au cours desquelles les réactions des patients révèlent un nouvel aspect de leur personnalité. « Des exercices de ce type j’ai trouvé ça très bien », témoigne l’un d’eux. Ils s’en saisissent dans le cadre de leur propre travail thérapeutique et pédagogique.

Dans la relation se joue aussi une forme de réciprocité par l’attention et l’écoute. Au fil des séances de travail, l’enjeu de connaissance se déplace. À travers la relation qui se noue avec ces usagers, ce ne sont pas tant les pratiques et perceptions des patients elles-mêmes qui vont nourrir la réflexion, mais la compréhension de leur pluralité et le regard réflexif que cela amène à poser sur ses propres pratiques. C’est sans doute sur ce point que cette expérience est la plus singulière. Amener des étudiants à organiser des séances de travail avec des jeunes souffrant de troubles psychiques n’a rien d’anodin et induit une très grande réflexivité de leur part sur le sens de leur travail et de leur investissement dans la démarche. Quelle est la nature de la relation qui se construit avec les usagers ? Qu’engage-t-elle ?

La première fois : « On appréhendait un peu, beaucoup, un peu beaucoup »

Ces séances au CEM ont une charge émotionnelle importante qu’il convient d’accompagner : entre la crainte et la surprise des premières minutes, l’empathie et l’engagement que crée une forme de complicité, et la culpabilité de construire une relation sans lendemain avec des jeunes en souffrance. La dimension intime du sujet de la santé mentale ne doit pas être négligée : elle renvoie chacun à ses propres angoisses ou à celles de ses proches. La première visite au CEM est pensée comme un moment de rencontre. Il s’agit avant tout de faire connaissance et de se faire accepter, pour amener les jeunes à participer aux autres séances et les mettre en confiance. Elle est aussi le moment où les étudiants eux-mêmes confrontent leurs appréhensions et leurs préjugés : « Ça me fait un peu peur d’être entourée de personnes qui ont un tel problème. Est-ce qu’ils vont être agressifs ? » Pour certains, le manque d’expérience d’animation et la timidité sont les premières sources d’inquiétude. Pour d’autres, c’est la rencontre elle-même et ce qu’elle peut susciter ou révéler qui est l’objet de leur appréhension. « Je suis inquiète, j’ai peur du premier contact, qu’on ne soit pas naturels et qu’ils le sentent. Car ce premier contact est important. J’ai peur que la rencontre me rende triste et me renvoie à mes propres peurs et angoisses. » « Je suis consciente qu’il s’agit d’un public fragile et je ne voudrais pas avoir des réactions, des gestes, des mots qui pourraient être mal perçus par les jeunes ni un comportement qui pourrait être assimilé à de la pitié. »

Après un premier abord déstabilisant, un jeu met tous les participants au même niveau : autour d’une ronde, chacun doit attraper une balle, la lancer à un autre participant et donner son prénom. Les autres jeux, pensés pour forcer la rencontre dans sa dimension interpersonnelle, contribuent à casser la glace.

La première fois au CEM

On arrive, on rentre. Pas de clé ici. Nous montons au foyer. La salle est petite, encombrée de tables. Des jeunes et des éducateurs sont assis autour de la salle, sans sembler particulièrement intéressés par ce qui se passe. On se bouscule, il fait chaud, on pose nos affaires. Deux ou trois jeunes s’approchent, se présentent. Abord surprenant mais ça y est, on plonge. J’explique qui on est rapidement. On décide de descendre dans la cafétéria plus vaste. Un des jeunes reste allongé sur son canapé et ne descendra pas. Je confie à deux étudiantes le soin d’animer les activités. Elles ont une expérience d’animation avec des enfants. L’une d’elles anime le jeu de la balle. Elle semble un peu tendue au début mais dès qu’elle lance la balle, tout le monde la suit. Le courant commence à passer, des rires, une balle qui tombe, un prénom dont on ne se souvient plus. Le jeu de l’aveugle semble plus délicat, des duos étudiant-jeune se tiennent la main et déambulent dans la cafétéria. Ils rient parfois. Tout le monde joue le jeu. Le temps file, il faut se dépêcher, passer à autre chose, on aimerait rester plus longtemps.

(extrait du carnet de terrain)

Cette première rencontre est essentielle dans le déclenchement de la relation à l’autre. Elle contribue à remettre en question les préjugés, comme l’expriment les étudiants à l’issue de la séance : « on n’a pas l’impression qu’ils ont des problèmes », « ils sont très tendres, ils sont dans l’attention ». Au cours de cette expérience, les étudiants sont traversés par des émotions contradictoires : « Quand je suis arrivée, j’étais complètement paniquée. Je me suis dit : comment je vais faire ? comment je vais faire ? et j’ai adoré ! Après, ça m’a complètement…, ils sont tellement intéressants en fait. » « Je suis pressé d’y retourner ! »

Se confronter à l’altérité, questionner la normalité

Peu à peu, les craintes retombent, au fil des rencontres, les préjugés disparaissent pour faire place à une observation tout aussi déstabilisante. Derrière une catégorie (les personnes souffrant de troubles psychiques), les usagers du CEM sont « des personnalités très différentes ». Ils ont chacun des perceptions et des pratiques de l’espace qui leur sont propres et singulières, non dénuées de rationalité quand bien même celle-ci n’est pas explicite. Chacun a son truc pour se repérer dans le métro, ses tactiques en cas d’incidents : « Ils sont vachement débrouillards. » Certains prennent les chemins les plus longs pour venir au CEM, sans logique apparente. Et pourtant, qui n’a pas rallongé son parcours pour éviter la traversée de la station Châtelet ? Ils se repèrent sur la carte du métro, mais il leur est difficile de faire le lien avec l’espace réel de la ville. Ils se perdent en sortant de la station. « Comme moi », s’amuse une psychologue, qui nous rappelle ainsi qu’il est commun de rencontrer des difficultés à se repérer dans l’espace et sur une carte.

Au fil du travail, les représentations changent. Les différences de pratiques et de perceptions de l’espace sont davantage interindividuelles que propres à une catégorie que formeraient les jeunes souffrant de troubles psychiques. Certains aiment marcher. D’autres ont peur de sortir à l’extérieur. Au-delà de l’altérité, cette diversité renvoie à la conscience de la pluralité des usages de la ville, voire de ses propres usages. « Vivre avec la maladie, c’est s’intéresser à ceux qui vivent autrement, comment on vit ensemble. Il y a un effet miroir : ça m’amène à m’interroger sur moi-même. » Pour banal que puisse paraître ce constat, il renvoie aux limites des catégorisations et interroge les pratiques urbanistiques. Ne pas céder à la généralisation est aussi une modalité de penser la dé-stigmatisation du trouble psychique, car par cette expérience, les étudiants se sont « heurtés à [leurs] propres barrières » en ayant pris conscience que les jeunes, en fait, sont « comme [eux] ».

Construire et gérer une relation à l’usager

« On s’est attaché, on est attendu. Ça laisse un sentiment pas très agréable. »

Si l’ensemble de la démarche a été riche d’apprentissages des autres et de soi, certaines situations rappellent qu’organiser une telle rencontre n’a rien d’évident et que l’expérience aurait pu tourner court. Impatients de retourner au CEM après une première rencontre émouvante, les étudiants sont en proie au doute dans les premiers instants de la seconde visite.

Des groupes se forment. D’un côté les étudiants, de l’autre les éducateurs, au milieu les jeunes se retrouvent, déambulent, sortent, reviennent, traversent l’espace. Ils semblent se désintéresser de notre présence. « Yo bonjour les trous du c’. Va falloir me lécher le cul. Et mon cul c’est pas du téflon ». C’est par ces mots qu’un des jeunes salue à la ronde. Les éducateurs le saluent également. Tout semble ordinaire pour eux. C’est seulement après avoir relancé le jeu de la balle que la glace sera brisée et l’ambiance de la première fois, retrouvée.

(extrait du carnet de terrain)

Ces rencontres ébauchent une relation entre les jeunes et les étudiants. Mais quelle est la nature et la place de cette relation ? Un incident nous amènera à en discuter longuement avec les psychologues du CEM. Lors de la troisième séance, à la demande des jeunes, les étudiants ont donné leur numéro de téléphone portable. Dès la sortie, plusieurs étudiantes reçoivent de très nombreux messages. Elles s’en inquiètent et moi aussi car le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les ateliers engage ma responsabilité. Elles étaient conscientes que ces échanges de numéros posaient problème, mais n’ont pas su comment réagir et n’ont pas osé dire non. « Je m’en voulais qu’il le prenne mal. » Leur malaise traduit leur sentiment de culpabilité de créer une relation sans lendemain avec des jeunes qu’ils savent fragiles et isolés. Pour résoudre la situation, les psychologues du CEM ont organisé une réunion de synthèse au cours de laquelle s’est engagée une discussion sur la notion de relation, ce qu’elle provoque chez les uns et les autres, son asymétrie et le sentiment de culpabilité qui en découle. Face au sentiment de culpabilité (« Je me sens presque coupable : on crée la relation et on ne sait pas la gérer. ») qu’ils trouvent « touchant », les psychologues rassurent en faisant le parallèle avec les relations qui se nouent en colonie de vacances, entre moniteur et enfants. Tout le monde sait que cette relation s’arrête un jour et que ce n’est pas une relation d’amitié. Les psychologues assurent une médiation en recadrant, avec les jeunes, le sens de notre intervention. C’est aussi la première fois au CEM que les jeunes sont en relation avec des personnes extérieures du même âge, pour la plupart de l’autre sexe, qui reviennent plusieurs fois. Cette situation inédite constitue pour les professionnels un cadre d’analyse nouveau des comportements de leurs patients qui « sont envahis par la présence des étudiants ».

À travers cette situation, les étudiants ont appris à poser les cadres d’une relation professionnelle. « Il faut avoir du professionnalisme dans la relation », comme le dit l’un d’eux. Elle questionne les limites de la bienveillance : quelle écoute, que faire de cette parole, comment en tenir compte tout en étant conscient que les personnes sont atteintes de troubles psychiques ? Dans le discours et les pratiques de l’urbanisme, on dit généralement que l’on « fait face » aux usagers ou que l’on « fait avec » eux. L’expérience ici est autre : « Il y a des liens humains qui se créent, pas seulement comprendre comment ils pratiquent la ville. » Il s’agit d’apprendre à être en relation avec l’usager et d’apprendre en relation avec l’usager.

Se forger une identité professionnelle d’urbaniste

Cet atelier s’inscrivait dans un enseignement obligatoire mais, par la nature sensible du sujet, pouvait être choisi parmi trois propositions. Huit étudiants ont choisi d’y participer, motivés par la dimension sociale du sujet (considérer une population marginalisée), son originalité (la santé mentale), la nouveauté que constituait la démarche de travail avec des usagers, la dimension transversale du sujet (entre territoire et question sociale). Le fait de travailler avec un commanditaire inhabituel (un établissement de soin) met en lumière l’importance de la relation de commande dans la construction d’une posture professionnelle.

S’affirmer comme professionnel

Habituellement, les partenaires d’atelier sont des opérateurs familiers des logiques urbaines (promoteur, collectivité, aménageur…). Ici, les étudiants sont face à un commanditaire néophyte en urbanisme, dont il a fallu comprendre les logiques d’action et de gouvernance. Ils ont également dû faire preuve de pédagogie en traduisant les modalités habituelles de réflexions des urbanistes. L’hermétisme du jargon médical agit comme un miroir du jargon urbanistique dont il faut se défaire pour adapter son niveau de discours aux différents publics (les patients, les responsables de l’EPSMB, les enseignants de l’EUP). Plusieurs étudiants se sont sentis plus à l’aise pour s’exprimer en tant qu’urbanistes que lors de précédents stages ou ateliers. Ils ne se sentaient pas perçus comme des étudiants en urbanisme mais comme des urbanistes, discutant avec des professionnels de la santé mentale, d’égal à égal, chacun apprenant de la professionnalité de l’autre. Du moins témoignent-ils d’un sentiment de plus grande légitimité à s’affirmer en tant que tels.

Reformuler la commande

Les professionnels de l’hôpital sont à la fois les commanditaires de l’atelier, les experts sur le sujet et les usagers futurs de l’équipement. Au sein de l’équipe commanditaire, on perçoit des différences de compréhension des enjeux de la santé mentale et du projet de réorganisation de l’offre de soin. À chaque réunion de cadrage, divers points de vue sont exprimés, qu’il faut comprendre en tenant compte de la position des uns vis-à-vis des autres : entre cadre infirmier et directeur administratif, psychiatre et psychologue. Cette pluralité dans la commande amène à trouver une position d’équilibre pour ne pas prendre parti dans des débats propres à l’institution. Les étudiants ont pris conscience que les enjeux d’une intervention en assistance à maîtrise d’ouvrage ne consistaient pas nécessairement en la formulation de propositions argumentées en réponse au problème soulevé par le commanditaire, mais dans la création d’un espace de débat, où ce qui se joue réside davantage dans l’explicitation d’enjeux contradictoires. Ils endossent alors un rôle nouveau de médiateur entre les parties prenantes pour créer le public et le débat autour d’un problème public : comment accueillir le trouble psychique en ville ? Comme le dit une étudiante : « L’enjeu du travail, ce n’est pas le résultat mais le public que cela crée. […] S’il y a plein de gens différents à la restitution finale, ça fera de la discussion autre chose que de discuter sur les scénarios mais sur la psychiatrie en ville. » De ce fait, leur travail évolue d’une commande de programmation urbaine à une approche prospective au service d’un questionnement organisationnel. Pour construire le cadre d’un débat entre les acteurs à partir de leur enquête et de leur problématisation prospective, la restitution finale prend la forme d’une demi-journée de réflexion collective, réunissant différents professionnels et acteurs de la santé mentale. Suite à l’exposé du travail, les participants (des agents de différents services de l’EPSMB et d’autres professionnels concernés par le sujet) sont répartis en quatre groupes pour discuter ensemble des enjeux soulevés par les étudiants (« mettre la santé mentale dans l’espace public » et « faire école »).

S’intéresser aux destinataires et travailler en relation avec les usagers, être à l’écoute de la diversité des points de vue au sein de l’EPSMB a conduit les étudiants à questionner la commande, à la retourner vers le commanditaire, pour accompagner sa réflexion plutôt qu’apporter une réponse ou une proposition, aussi argumentée soit-elle. La réflexivité de l’urbaniste se joue dans sa position d’assistance à maîtrise d’ouvrage où la mission (par les rencontres et les apprentissages qu’elle provoque) transforme l’urbaniste lui-même et l’amène à requestionner sa propre expertise. Déplacer, reformuler, voire inverser la commande n’est possible qu’à partir d’un travail d’argumentation, de pédagogie et d’explicitation de la démarche, en vue d’« empowermenter le commanditaire ».

La programmation urbaine devient alors une pratique d’accompagnement du changement. Le problème soulevé par la commande de l’EPSMB rappelle que la relocalisation d’une activité se comprend au regard de ses logiques internes : les contraintes gestionnaires (baisse des moyens, rationalisation du patrimoine immobilier), les doctrines professionnelles et thérapeutiques, la perception par la société, les problèmes de management du personnel, les pratiques et perception des usagers, les contraintes et opportunités urbaines. Il s’agit toutefois de rester à sa place (d’urbaniste) sans prendre parti dans des débats propres au monde de la santé mentale, tout en étant conscient des enjeux de ces débats. L’étude rétrospective du déménagement précédent de Neuilly-sur-Marne à Paris conduit les étudiants à comprendre que « même si on propose un projet, le processus est aussi important que la forme, impliquer le personnel car chacun a ses pratiques et habitudes, pour éviter les conflits ». Le travail de programmation consiste non seulement à justifier des propositions mais aussi à imaginer les implications et modalités de mise en œuvre.

Réaffirmer l’urbanisme comme engagement citoyen

Les séances de travail au CEM ont conduit les étudiants à accorder une plus grande importance aux besoins des destinataires d’un projet : « On aura le réflexe d’aller demander aux usagers. » Quelques séances de travail ont suffi pour prendre conscience de la diversité des usagers et à changer leurs perceptions du problème. Ils ont le sentiment d’avoir beaucoup appris et qu’« on peut faire de la participation avec tout le monde ». Travailler avec les usagers (qu’ils soient patients ou personnels) les amène à « penser pour des gens, pas pour le projet lui-même ». C’est le sens même de l’engagement citoyen de l’urbaniste que cet atelier vient réaffirmer : « En tant qu’urbaniste, on peut faire bouger les choses. » Au cours des premières semaines de travail, les étudiants se familiarisant avec les enjeux de la santé mentale s’inquiètent de s’éloigner de l’urbanisme. In fine, l’atelier leur a ouvert de nouvelles perspectives de réflexions. Un des psychologues nous avait prévenus : « S’intéresser à la santé mentale, ça forme et ça apporte une certaine philosophie de citoyenneté », rappelant aux étudiants leur « rôle politique ». D’autres sujets nouveaux émergeront, comme pour la psychiatrie, ouvrant un nouveau champ des possibles pour ces jeunes urbanistes. « En questionnant la psychiatrie pour comprendre ce que c’est, on se replace nous dans une autre position en tant qu’urbaniste qui est “faire de la ville”. Ça clarifie que l’urbanisme, c’est aussi du social. À partir de la psychiatrie, on peut tout traiter en urbanisme. »

L’encadrement d’atelier : entre engagement pédagogique et management de projet

Tout avait commencé quelques mois plus tôt, au centre Étienne-Marcel, au cours d’une séance de travail pour le spectacle Nous nous sommes rencontrés aux Métallos. Ce samedi matin de février, des jeunes patients ont présenté les premières ébauches de scènes, travaillées en écriture de plateau autour de l’interpellation du metteur en scène Stéphane Schoukroun : proposez un projet pour le 11e arrondissement. Une piste de ski dans le parc de Belleville, les tramways en mousse moins bruyants, un chasseur de divas pour lutter contre la gentrification, une sirène d’alarme des loyers trop chers, des postes de fonctionnaires en mairie pour lutter contre le chômage des jeunes, une cathédrale volante dans un complexe interreligieux…. Ces propositions, en apparence loufoques, amènent à réfléchir aux idéologies et pratiques des urbanistes. Un complexe interreligieux : ce pourrait être le nord-est de l’arrondissement entre écoles, lieux de cultes et commerces catholiques, juifs, musulmans et protestants. Une sirène d’alarme : l’outil manquant à la loi d’encadrement des loyers. Une piste de ski : comme le propose au même moment le groupe Immauchan dans son projet pour le triangle de Gonesse… C’est à partir de cette expérience singulière que l’idée m’est venue de monter un atelier de programmation urbaine autour des questions de santé mentale. Par le jeu du réseau et du bouche à oreille, après avoir rencontré plusieurs acteurs de la psychiatrie parisienne, l’équipe de direction de l’EPSMB a répondu avec enthousiasme à ma sollicitation qui intervient à un moment où eux-mêmes se posent de nombreuses questions en lien avec des enjeux d’implantation et d’insertion urbaine de leurs structures de soin.

La genèse de cet atelier rappelle le rôle moteur des encadrants dans l’atelier, en charge de l’identification d’un sujet, d’une commande et de la formalisation des relations avec les partenaires qu’il faut convaincre de jouer le jeu de la commande, tout en rappelant que l’atelier est un exercice pédagogique de mise en situation professionnelle et non pas une prestation d’étude. La question du cadre contractuel des ateliers est sujet à débats et à des pratiques différentes : avec un cahier des charges précis ou non, en sollicitant une participation aux frais (et de quel montant) ou non, encadré par des urbanistes ayant une activité opérationnelle ou par des universitaires, avec une forte opérationnalité et un dess(e)in précis ou dans des approches prospectives… Sans chercher à imposer une pratique, précisons uniquement qu’ici, l’atelier s’est construit sur la base d’une intuition personnelle, forgée par près de quinze ans de pratique d’atelier, à travers un partenariat formalisé dans une lettre de commande imprécise et aucun engagement financier10. L’accord des trois parties (université, EPSMB et CEM) est inscrit dans le cadre de deux conventions bilatérales (principalement pour des questions d’assurance et de confidentialité). Ce flou contractuel paraît être une condition nécessaire à l’enrôlement de partenaires non familiers des démarches d’atelier en urbanisme. Pour autant, l’encadrant est garant de la qualité du travail, si ce n’est dans le résultat produit, du moins dans les moyens mis en œuvre. Face à un sujet nouveau, il accompagne une production de savoirs qu’il découvre en même temps que les étudiants.

L’atelier et la démarche de travail collective intensive sont porteurs de charges émotionnelles et de tensions que le sujet de la santé mentale a exacerbées. Cet atelier est d’autant plus exigeant et intensif que les séances au CEM s’ajoutent au programme habituel et perturbent le déroulé du travail. Elles participent d’un engagement personnel dans la démarche : « L’atelier, c’est fatigant, c’est beaucoup de travail, mais je suis heureux. » De par la sensibilité du sujet, une attention particulière a été apportée au bien-être des étudiants (sans toujours y parvenir), en laissant de grands espaces de débats et des moments de débriefing collectifs et individuels. L’encadrant est responsable du bon déroulement de l’expérience pédagogique, mais aussi des apprentissages en tant qu’urbaniste. S’appuyant sur la mise en œuvre d’un référentiel « compétences » au sein de l’EUP (voir texte page 136 dans ce même numéro), les étudiants ont été invités à réfléchir et rendre compte de leurs propres apprentissages au cours de l’atelier. Le référentiel a servi de support et de prétexte pour construire un cadre de discussion avec les étudiants, et veiller à ce que le sujet ne les envahisse pas (pour reprendre les termes d’un psychologue). Ces apprentissages se construisent collectivement par les rencontres que l’atelier a rendues possibles.

Conclusion

Les étudiants ont témoigné de leurs inquiétudes mais aussi de leur enthousiasme, vis-à-vis d’un atelier qui dérogeait un peu (par le sujet, le commanditaire et les démarches collaboratives) à leurs attentes. « C’est génial ce qu’on vit. On s’attendait pas à ça en Promu. On en parle autour de nous. Les gens sont épatés. » On peut supposer que cette expérience laissera des traces, dans leurs pratiques et choix professionnels. Elle en laisse en tous cas dans l’institution psychiatrique et l’université. Les deux partenaires sont aujourd’hui demandeurs de poursuivre l’expérience, le CEM, parce qu’elle a ouvert de nouvelles situations analytiques de soin, l’EPSMB, parce qu’elle a contribué à renouer le dialogue entre les agents de l’institution et à faire avancer la réflexion sur le projet de réorganisation de l’offre de soin. Des discussions sont en cours pour imaginer de nouvelles collaborations avec l’EUP, dans un cadre pédagogique et de recherche, confortant l’intuition d’un renouveau des questionnements et préoccupations relatifs aux relations entre urbanisme et santé publique. Plusieurs institutions de santé ont en effet sollicité l’université pour développer des réflexions en ce sens. Enfin, cette expérience pédagogique permet de réaffirmer l’importance de la pratique dans l’enseignement de l’urbanisme et le rôle moteur et médiateur que jouent les encadrants. Elle renforce l’idée d’une pratique réflexive de l’urbanisme qui se construit et se questionne par la rencontre avec des situations et des problématiques nouvelles. Si l’atelier est l’exercice privilégié de familiarisation des étudiants aux réalités du monde professionnel, il est aussi l’espace où peuvent s’expérimenter et s’inventer de nouvelles pratiques.