Tandis que les politiques publiques, parfois contradictoires, prônent des attitudes vertueuses en matière de construction durable et que des artifices technologiques pallient une architecture souvent anti-écologique dans sa conception (Pinon, 2010), l’aménagement écologique du territoire tend à rester au stade des intentions. Les politiques d’accession à la propriété et le coût du foncier en ville entretiennent l’urbanisation pavillonnaire, alors même que celle-ci est ciblée comme l’une des causes premières de l’étalement urbain, que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU, 2000), reprise et renforcée par la loi Grenelle 2 (2010) et la loi Alur (2014), incite à contrecarrer.

Les problèmes multiples posés par le pavillonnaire sont dénoncés depuis longtemps1. Pourtant, la maison individuelle reste le rêve de la majorité des Français, y compris des élus, qui partagent la même culture de l’habiter « idéal ». Ainsi, sans intention de prôner l’habitat individuel, il est pertinent d’observer à travers l’histoire comment une ville dense, cohérente et intrinsèquement évolutive a pu être fabriquée à partir des mêmes composantes que les zones pavillonnaires, à savoir la maison individuelle et la procédure du lotissement.

L’analyse proposée ici se fonde sur le cas de Bordeaux, mais pourrait s’appliquer en grande partie à d’autres exemples. À l’instar de nombreuses villes en France, mais avec une particulière ampleur, la première banlieue de Bordeaux, depuis les cours du XVIIIe siècle et jusqu’au-delà des boulevards du XIXe siècle, occupe une vaste couronne composée de quartiers de maisons mitoyennes construits entre la fin du XVIIIe siècle et la période de l’entre-deux-guerres par addition d’opérations immobilières privées (fig. 1). Il est incontestable que ces maisons conservent aujourd’hui une valeur d’usage, confirmée par leur valeur marchande en hausse continue.

L’objectif de cette analyse est d’observer dans quelle mesure cette ville historique est porteuse de qualités « durables », d’évaluer les façons dont on souhaite ou dont on peut la faire évoluer et aussi de considérer en quoi elle peut nourrir la réflexion contemporaine sur la ville durable et sur le logement, notamment à caractère individuel.

Le décryptage de la formation et de l’évolution de ces quartiers permet d’établir un diagnostic selon différents critères qui définissent aujourd’hui la ville durable, dans la construction d’un équilibre entre le social, l’économique et l’environnement. À ces trois aspects s’ajoute la diversité culturelle, reconnue comme le quatrième pilier de la durabilité du développement par le sommet mondial des Nations unies sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg en 2002. Une ville durable devrait donc répondre à plusieurs principes : l’équité sociale et la qualité environnementale, la préservation des ressources et du patrimoine, la mixité fonctionnelle et sociale, la lutte contre l’étalement urbain, l’amélioration du cadre de vie ainsi que la prise en compte de la dimension culturelle. Elle ne peut se concevoir sans processus de concertation et de négociation entre les différents acteurs politiques, sociaux, économiques et usagers de la ville (Le Goix et al., 2011). Loin de se limiter aux aspects purement techniques de performance énergétique, certains paramètres sont quantifiables, tandis que d’autres, notamment ceux dépendant intrinsèquement des formes urbaines et architecturales dans leur potentiel de gestion sur la durée et d’évolution, ne peuvent être examinés qu’à travers des critères qualitatifs qui leur sont propres.

Fig. 1- Plan de la ville de Bordeaux

En noir : les cours du XVIIIe siècle et les boulevards du XIXe siècle

En gris foncé : la « ville de pierre », formée essentiellement de maisons mitoyennes, protégée par un règlement patrimonial

(plan Ch. Callais d’après geoportail.fr et Bordeaux.fr)

Une ville « passante » avec des lotissements

Aujourd’hui, le terme de lotissement est couramment utilisé pour désigner exclusivement les opérations pavillonnaires. Pourtant, c’est par cette procédure que les villes se sont historiquement constituées en France jusqu’au début du XXe siècle, depuis l’ouverture d’une rue modeste jusqu’aux grands projets. La pratique de l’urbanisation par lotissement, qui consiste à diviser une ou plusieurs propriétés foncières en lots destinés à la construction, n’entrera dans la législation qu’à partir des lois de 1919 et 19242. La procédure en elle-même n’implique pas de forme urbaine particulière, étant mise en place par ailleurs à travers un projet. Des contraintes d’intérêt général plus ou moins coercitives selon les périodes peuvent être imposées au lotisseur : par la procédure, pour ce qui concerne le montage opérationnel et l’aménagement de la voirie ; par le projet, pour ce qui concerne les tracés des voies créées, l’esthétique de l’architecture et celle du paysage.

Si les grands projets touchant à la structure globale des villes sont le fait de l’autorité publique, la fabrication de la « ville ordinaire » est le plus souvent le fruit de l’action de propriétaires privés qui lotissent leurs terrains, avec ou sans le contrôle des édiles selon les périodes (Callais et al., 2012). Quand, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, la spéculation immobilière prend une ampleur encore jamais atteinte, nombre de petits propriétaires lotissent successivement leurs parcelles cultivées. Cette urbanisation conduite sans contraintes aboutit à la seule prise en compte de la rentabilité immédiate, et en conséquence à différents désordres de la voirie, dans ses tracés, son aménagement et son entretien. Mais les maires mettent alors en place les outils nécessaires à la maîtrise de ces opérations en vue d’aboutir à la constitution d’un tissu urbain où il n’est pas facile aujourd’hui de percevoir les limites des multiples lotissements qui sont à l’origine de sa formation, la voirie y étant continue et cohérente pour l’essentiel.

Les analyses de la situation que font les maires de cette époque et les mesures qu’ils prennent sont riches d’enseignements. Toute la question, qui garde sa pertinence aujourd’hui, est pour eux de mettre en place un dispositif destiné à instaurer un juste équilibre entre l’intérêt général, concrétisé dans la ville par la qualité des espaces publics, et l’intérêt particulier des habitants dans leur désir de maison ainsi que celui des opérateurs dans leur objectif économique. À Bordeaux, le processus d’urbanisation est lisible sur les plans historiques de la ville, qui mettent en évidence les discontinuités du réseau viaire (fig. 2) ; à l’échelle du parcellaire, la superposition des cadastres ancien et actuel illustre souvent très lisiblement le passage de la campagne à la ville (fig. 3). En 1864, un rapport du maire Guillaume Brochon dénonce ce qu’il considère comme des dysfonctionnements : « Des rues s’ouvrent de toutes parts sans plan préconçu, sans aucun souci de raccordement avec les rues préexistantes, ni même des pentes à ménager pour l’écoulement des eaux. Depuis quelques années, en ce moment surtout, une fièvre de spéculation s’est emparée des propriétaires de la banlieue. Ils divisent leurs terrains de la manière la plus profitable à la vente et trouvent des acquéreurs qui s’empressent de bâtir dans l’espoir que la rue ouverte sans autorisation sera bientôt acceptée par la ville, qui se chargera de la paver, de l’éclairer, d’y distribuer l’eau… Il n’est qu’un moyen d’arrêter cet élan qui menace de compromettre l’avenir de la voirie : c’est de fermer impitoyablement les rues mal tracées, de les réduire à l’état de cours privées et d’exiger que les portes pratiquées dans les clôtures restent fermées à clef, comme celles des habitations, du coucher au lever du soleil » (Desgraves et al., 1969). Le règlement municipal alors voté oblige à clore les voies privées et définit leurs conditions d’ouverture et de classement dans le domaine public. Il exige aussi que toute modification ou construction d’un édifice fasse l’objet d’une demande indiquant « tout ce qui peut affecter la sûreté publique et la salubrité » (Charneau, 2000)3. Ces « autorisations de voirie », ancêtres du permis de construire (1946), sont destinées à contrôler ce qui concerne l’intérêt général : la relation à l’espace public, la solidité de la construction relativement aux mitoyens et la salubrité.

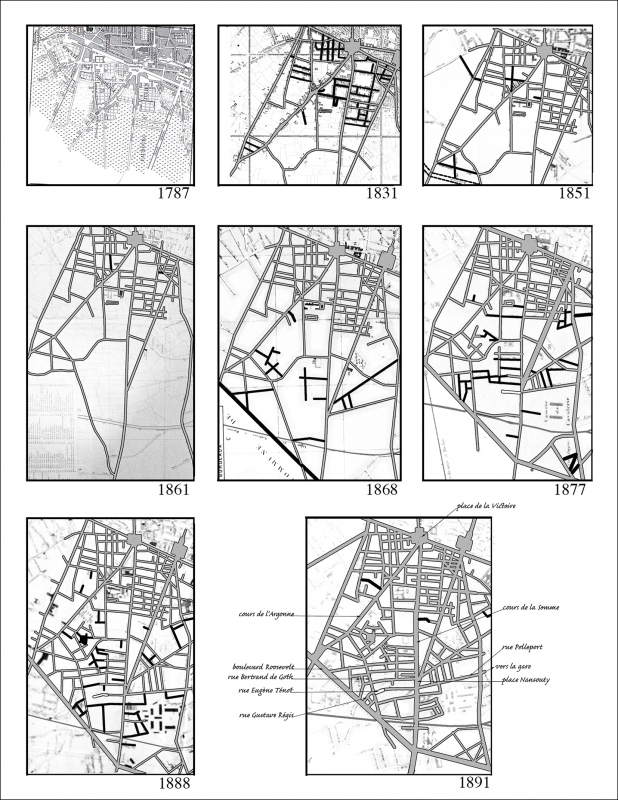

Fig. 2- Évolution d’une partie du sud de la ville

En gris l’existant et en noir les nouvelles rues

(dessin Ch. Callais d’après les plans historiques de Bordeaux, archives municipales de Bordeaux, série XL A)

Fig. 3- Limites parcellaires du cadastre de 1851 (en noir) reportées sur le plan cadastral actuel : l’un après l’autre, chaque propriétaire a loti sa parcelle

(dessin Ch. Callais d’après les cadastres)

Mais, en 1880, un nouveau rapport, sous le mandat d’Albert Brandenbourg, n’est pas plus optimiste. S’il dénonce encore l’aménagement déplorable des voies ouvertes, il analyse également les effets pervers de la mesure de fermeture des voies malsaines prônée en 1864 et préfère y substituer une plus grande fermeté dans la mise en application de normes. Le règlement voté alors reprend celui de 1864, mais en remplaçant les mesures « punitives » par des mesures positives d’obligations à respecter, en se donnant les moyens4 d’exiger une qualité équivalente pour les voies publiques et privées. La voie, de 10 mètres de largeur au moins, doit s’inscrire dans la continuité des rues existantes, être nivelée et équipée d’égouts et d’aqueducs, et elle doit être cédée gratuitement à la ville avec son premier pavage et ses trottoirs.

Les mesures des maires du XIXe siècle révèlent des préoccupations hygiénistes et économiques ; elles convoquent aussi, et peut-être surtout, une idée de ville dans laquelle le réseau de voies est considéré dans sa continuité comme un lien nécessaire entre les différentes parties de la ville. Loin d’être obsolète, cette culture d’une « ville passante » explicitement mise en évidence est pourtant souvent oubliée aujourd’hui. Elle suppose un système d’irrigation complet et continu dans lequel la rue revêt la double vocation de voie de circulation et de distribution des édifices riverains. Le dispositif réglementaire élaboré allie acteurs publics et privés dans une démarche commune, une sorte de partenariat public/privé équilibré ou de « projet participatif ».

C’est ainsi que, bien avant la prise en main par l’État de la question des lotissements dits « défectueux » pendant l’entre-deux-guerres, les maires se chargent de réguler la fabrique de la ville par addition de lotissements. Au-delà de la seule prise en compte de l’aménagement des voies et des montages opérationnels des lois de 1919 et de 1924, les mesures prises au XIXe siècle témoignent d’une culture de la ville « durable » du fait qu’elle est « passante », selon le terme employé par David Mangin (Masboungi, 2008), facteur essentiel à la composition d’une ville évolutive, qui est loin de dominer la pensée urbaine contemporaine. En effet, au-delà des lotissements pavillonnaires ou des domaines fermés, qui constituent des entités autonomes et imperméables, on peut craindre que les écoquartiers contemporains ne soient aussi conçus comme des entités introverties et autonomes. Pourtant, comme l’écrit Thierry Pacquot5 en se référant à la définition originelle donnée par Ernst Haekel en 1866 : « Est écologique ce qui traite les relations, car elles seules sont capables d’entretenir la bio-diversité. Si l’écoquartier permet des synergies en son sein, il n’entre pas en interférence avec l’extérieur et, en cela, ses objectifs sont vains dès le départ. »

Une forme urbaine écologique

Si l’organisation et l’aménagement des espaces publics nécessitaient une prise en main par les édiles, le caractère de ce qui s’y construit répondait à une culture de la ville et de l’habiter partagée par les différents acteurs de la société : habitants, travailleurs, bâtisseurs… Après l’ouverture d’une rue, chaque habitant construit habituellement à l’alignement de la rue et en mitoyenneté, alors que le règlement ne l’exige pas. Ainsi s’est constituée la « petite banlieue » de la ville, dont les qualités permettent de la lire aujourd’hui comme un « écoquartier » du XIXe siècle.

Fig. 4- Les îlots de maisons bordelaises : une croûte bâtie protégeant un cœur vert

© Th. Jeanmonod.

Des îlots au cœur vert, silencieux et perméables

Un lotissement habituel s’organise alors selon un découpage de parcelles en lanières de 6 à 9 mètres de largeur. Le groupement de ces parcelles de 120 à 300 m2 forme des îlots clos par les maisons accolées, verts en leur centre, constitué de la somme des jardins. Même sur les voies les plus bruyantes, la maison elle-même fait office de mur antibruit et le jardin est un havre de silence. En outre, cette disposition préserve en moyenne 30 % du sol, qui reste perméable et planté, ce qui permet de récupérer les eaux de pluie et de bénéficier de la présence de plantations en pleine ville. Ces jardins sont peu perceptibles à partir du paysage des rues, qui reste très minéral (fig. 4).

Une densité performante

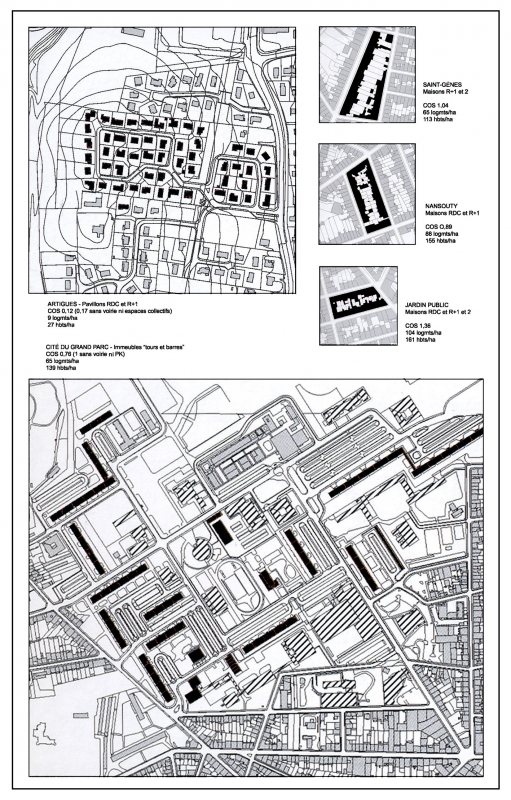

Mesurer la densité bâtie d’un quartier peut se faire de plusieurs manières : par le coefficient d’occupation des sols (COS), qui indique le rapport entre la surface habitable et la surface du terrain, par le ratio entre les espaces bâtis et non bâtis, et par le nombre de logements et d’habitants à l’hectare. Cette dernière mesure est la plus fiable pour établir des comparaisons entre différents sites. En 2002, l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine (a’urba) a publié sur ce sujet une étude comparative très parlante (Fagard et al., 2002), dont les résultats sont corroborés par de nombreuses autres publications : ils confirment la très grande consommation d’espace des zones pavillonnaires6, mais révèlent que, derrière un COS environ égal à 1, on peut trouver à Bordeaux soit une rue de maisons du XIXe siècle, soit un grand ensemble des années 1960. Dans les quartiers de maisons, sur un hectare, le nombre de logements se situe entre 65 et 104, et le nombre d’habitants entre 113 et 161, tandis qu’un grand ensemble offre une densité de 65 logements et de 139 habitants. L’emprise au sol des maisons de ville s’établit entre 50 et 70 %, contre 14 % pour le grand ensemble (fig. 5).

Fig. 5- Densités comparées : pavillonnaire, îlots de maisons de ville, grand ensemble

(d’après Complex’cité, densités et formes urbaines dans l’agglomération bordelaise, a’urba, n° 1, Bordeaux, janvier 2002)

Ainsi, les densités chiffrées ne révèlent en elles-mêmes ni une forme urbaine donnée ni un type d’habitat, puisque la densité des quartiers de maisons de ville est équivalente à celle des grands ensembles quant au nombre d’habitants et de logements à l’hectare. Ces chiffres sont compatibles avec la densité de 80 à 100 logements à l’hectare souvent admise aujourd’hui en France dans les critères d’une ville durable.

Gestion durable et capacité de renouvellement

Au-delà des données quantifiables aujourd’hui imposées par les lois et les règlements, les formes urbaines sont plus ou moins aptes à une gestion simple et sereine, et plus ou moins capables de supporter des évolutions programmatiques ou des processus de renouvellement architectural. Jacques Lucan montre les difficultés que pourraient entraîner sur le long terme les dispositifs de copropriétés tridimensionnelles complexes aujourd’hui habituels dans les quartiers récents et pose comme hypothèse la pertinence du système parcellaire (Lucan, 2012).

Les quartiers de maisons bordelais ont montré leur capacité à évoluer, notamment par densification des parcelles ou par renouvellement architectural. Une des pratiques très habituelle dès le XIXe siècle est le surhaussement d’un étage. Très variées dans leurs formes, quelques-unes des formules adoptées sont remises en question par les réglementations successives (Pascual, 2010). Les experts amenés à donner leur avis et les édiles ne partagent pas toujours les mêmes analyses, mais ils sont nombreux aujourd’hui à penser qu’une « échoppe » reste une petite maison et que, les surhaussements étant rarement satisfaisants, il est préférable d’en réduire le nombre. Ainsi, de nombreux permis de construire n’ont pas été accordés ces dernières années, réduisant les possibilités de densification mais préservant le paysage historique.

La question du renouvellement architectural est moins sujette à polémique que les surélévations. Les quartiers de maisons accueillent sporadiquement des constructions de toutes les périodes, l’espace de référence commun qu’est la rue et la continuité bâtie suffisant à assurer la cohérence du paysage. Les architectes revendiquent souvent de poursuivre ce processus historique en prônant une architecture contemporaine créative et en protestant contre la tentation de « figer la ville comme une œuvre aboutie » (Blanchecotte, 2003). La réalité à Bordeaux met en évidence diverses postures qui ne sont pas nouvelles et sont repérables à travers les siècles (Pinon, 1996, 1997). La première est la révérence qui conduit à la reconstitution par le pastiche. La deuxième est la référence à l’existant, qui peut s’appauvrir en « architecture d’accompagnement ». La troisième est l’affirmation d’une écriture contemporaine. La prise en compte de la préservation du paysage assez homogène de la majorité des rues grâce à la pierre incite la ville à conseiller l’usage de ce matériau dans les transformations contemporaines.

Les maisons : des qualités énergétiques perfectibles mais de nombreux atouts

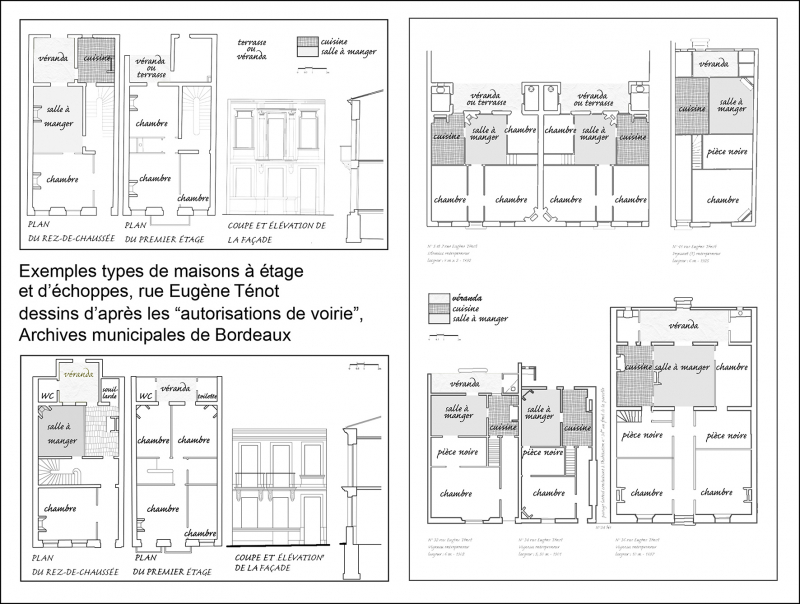

À Bordeaux, on distingue pendant le XIXe siècle trois types d’habitations individuelles7 : la maison à un étage, modeste au début, qui apparaît la première, puis ses dérivées, l’échoppe à rez-de-chaussée, qui entre en concurrence avec elle dans la seconde partie du XIXe siècle, et l’hôtel particulier à l’alignement de la rue. Les trois s’entremêlent au cours du temps en de multiples variantes, déclinant toute la gamme sociale, y compris des maisons collectives à loyer et la combinaison avec des lieux de travail (Callais, 2009) (fig. 6).

Fig. 6- Plans habituels des maisons à étage et des échoppes

Au rez-de-chaussée, un couloir latéral distribue une pièce sur la rue puis deux pièces côté jardin, la salle à manger et la cuisine, qui s’articulent avec le jardin par l’intermédiaire d’une véranda cadrée entre deux édicules maçonnés abritant les pièces d’eau, la « souillarde » avec l’évier et les toilettes. Si la parcelle est large, le couloir distribue des pièces de chaque côté. Souvent, une « pièce noire » se trouve au centre de la maison

(dessin T. Rocha-Silva/GEVR, d’après archives municipales de Bordeaux, série O).

La carte indiquant les déperditions de chaleur, établie par la communauté urbaine de Bordeaux, montre que les quartiers de maisons se situent dans la moyenne. Les zones fragiles correspondent aux vérandas traditionnelles, qui articulent le tandem cuisine/salle à manger avec le jardin, ou aux verrières qui éclairent les cages d’escalier en toiture. Les lois Grenelle 1 et 2 (2009 et 2010) déterminent des exigences de performance énergétique à travers la réglementation thermique (RT 2005, suivie de la RT 2012), exigible entre 2011 et 2013 selon les types de bâtiments. Bien qu’aucun des deux textes ne donne obligation de mise aux normes des constructions anciennes, pour des raisons économiques et pragmatiques (Debizet, 2011), il est possible d’évaluer les travaux qu’il serait nécessaire d’effectuer dans une maison bordelaise en pierre du XIXe siècle pour accéder au label de bâtiment basse consommation « BBC effinergie rénovation », sur lequel est fondée la RT 2012. C’est l’exercice auquel s’est prêté Grégoire Beele, étudiant à l’École d’architecture de Bordeaux (Beele, 2011).

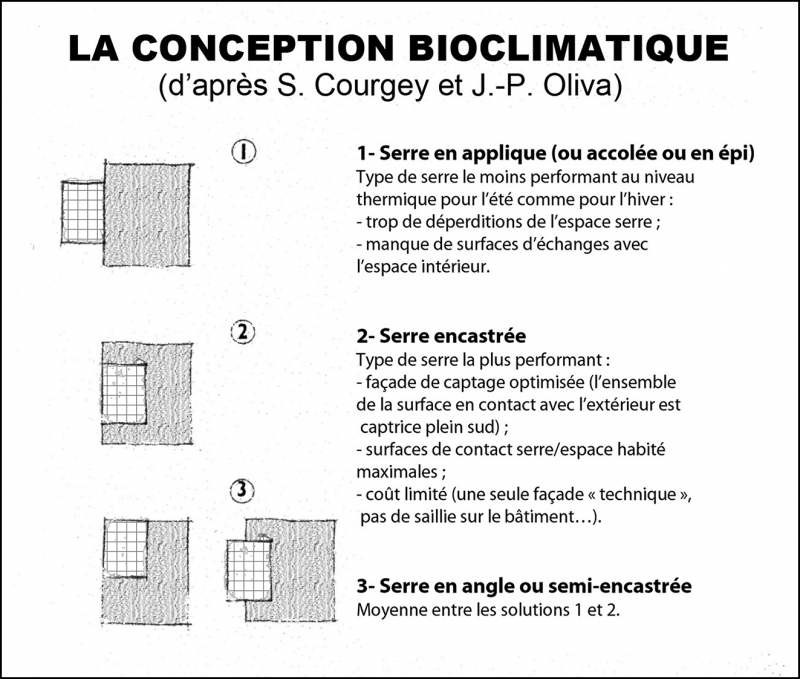

Les maisons bordelaises sont construites en pierre, même les plus modestes. Les planchers et la charpente sont presque toujours en bois. Les maisons étant mitoyennes et souvent contenues dans un volume unique, elles sont en grande partie protégées par leurs voisines et n’ouvrent que sur deux façades des fenêtres thermiquement bien proportionnées, qui peuvent être changées en fonction des normes d’isolation et de captage des calories en hiver. Le bois est recommandé tant pour ses qualités écologiques que pour des raisons patrimoniales. Enfin, les orientations nord-sud sont les plus favorables. La traditionnelle véranda articulant la maison avec le jardin peut être interprétée en serre bioclimatique. Sa position habituelle, entre deux extensions du volume principal, est thermiquement la plus favorable (fig. 7). L’orientation plein sud est la meilleure, mais les performances de la serre ne sont réduites que de 5 % avec un écart de 20° vers l’ouest ou l’est, et de 40 % si l’angle est de 40°. Dans le cas d’orientations différentes, la véranda peut être conservée : elle ne joue plus alors de rôle énergétique, mais elle peut servir d’espace tampon entre le dedans et le dehors. L’isolation des combles et des façades du côté jardin par l’extérieur constitue des améliorations faciles à mettre en œuvre.

C’est du côté de la rue que les travaux sont plus complexes, la seule possibilité étant le doublage par l’intérieur. Si l’on souhaitait atteindre les performances du label « BBC effinergie rénovation », qui induit, une fois la maison rendue hermétique à l’air, des dispositifs de ventilation mécanique, il faudrait reformuler la maison de façon importante. Ce type d’objectif ne semble pas souhaitable, si l’on considère les grandes qualités déjà offertes par ces maisons à l’échelle territoriale et le fait qu’elles peuvent en outre produire une part d’énergie (par des panneaux solaires) ou être chauffées par des poêles à bois, et qu’elles sont situées dans une région au climat très doux, où l’on vit dehors plus de six mois de l’année.

Fig. 7- Performances thermiques d’une véranda en fonction de sa position dans le bâtiment

(d’après G. Beele, © architectes-bordeaux.com)

Une mixité fonctionnelle et sociale en déclin : de la gentrification à la patrimonialisation

L’espace public de la rue est capable d’assurer les liens entre des types d’habitat accessibles à différentes catégories sociales et d’accueillir d’autres fonctions. Ces quartiers aujourd’hui quasiment exclusivement résidentiels abritaient au XIXe siècle des lieux de production, soit dans le volume de la maison (ateliers d’artisans), soit dans des bâtiments autonomes à l’alignement des rues (verreries, imprimeries, fabriques de chaussures, etc.). Les « patrons » habitaient à proximité de leur entreprise et construisaient de modestes échoppes pour leurs ouvriers, qui pouvaient aussi prendre l’initiative de bâtir eux-mêmes leur maison. Si les lieux de travail ont disparu, la compacité de ces quartiers est suffisante pour que les équipements quotidiens, comme les écoles et les collèges, soient encore aujourd’hui facilement accessibles à pied. Si les commerces manifestent des difficultés à résister à la concurrence des grandes surfaces, différents services (comme les services médicaux) sont présents aussi dans ces zones.

Au milieu des années 1950, bien que conservant toujours la faveur des habitants, les maisons de ville du XIXe siècle n’ont pas bonne presse : elles sont critiquées pour les paysages monotones qu’elles constituent, la répétitivité de leur plan, leurs « pièces noires » et leurs vérandas, considérées comme insalubres (Philippon, 1953). Ce n’est que récemment que ces quartiers ont attiré l’attention des édiles, après avoir mobilisé celle de spécialistes de l’architecture, marquant dans les années 1990 le début de la période où le patrimoine habité ordinaire accédait à une dimension « supérieure à l’usage », « extra-fonctionnelle », selon les mots de Gilles Nourissier (Nourissier, 2002, 2005). Paul Andreu témoigne de la mosaïque socio-spatiale de la banlieue de son enfance bordelaise, où se côtoient rues prestigieuses et rues modestes formant les mêmes îlots (Andreu, 2009).

Mais cette imbrication des classes sociales disparaît en France avec le renouvellement générationnel, par un processus inexorable de gentrification, tendant à confirmer qu’habiter en ville est aujourd’hui un luxe. « Alors que chercheurs et politiques craignaient une évolution “à l’américaine”, avec un départ des couches supérieures vers les périphéries, on assiste depuis le début des années 1990 à une arrivée massive de jeunes cadres dans les quartiers populaires des centres (Guilluy et al., 2004) », lit-on dans une analyse de 2004. Les populations les plus défavorisées sont alors, dans un premier temps, mêlées dans les centres historiques aux catégories sociales privilégiées, pour se trouver aujourd’hui chassées dans des périphéries de plus en plus éloignées des centres.

Dans les quartiers de maisons bordelaises, il semble que ce phénomène ait commencé dans les années 1980 : avec la tendance au « retour à la ville », cette banlieue ancienne est alors réinvestie à la fois par des promoteurs et des habitants des classes moyennes et supérieures. Si la patrimonialisation des centres-villes historiques a pu précéder leur gentrification, l’enchaînement de ces phénomènes est inversé pour les quartiers de maisons. Leur embourgeoisement au fil du renouvellement des générations n’est sans doute pas étranger à l’attention patrimoniale dont ils font l’objet aujourd’hui, dans la succession des valeurs – qualitatives et financières – qui leur sont attribuées au cours du XXe siècle : rejetés dans les années 1950, ils intéressent les classes favorisées à partir des années 1980, en même temps que les chercheurs, puis les édiles les mettent en exergue par leur patrimonialisation dans les années 2000.

Patrimonialisation et développement durable

L’attention portée à ces quartiers et leur prise en compte comme patrimoine sont des éléments nouveaux qui répondent à l’émergence et à la montée en puissance de la notion de « patrimoine ordinaire », qui se développe en France et dans le monde à partir des années 1960. Ce type de protection se heurte constamment à l’évolution nécessaire de la ville, que l’on ne souhaite pas « muséifier » et dont on veut conserver les possibilités de développement. François Loyer a mis en évidence le mécanisme schizophrénique des lois touchant à la ville, entre objectifs de modernisation et de préservation (Loyer, 2001). Aujourd’hui, inventer ou réinventer une ville durable est au centre de toutes les préoccupations et des lois. Même si l’on considère la prise en compte du patrimoine comme inhérente à une démarche « durable » par l’inscription dans une filiation historique et l’utilisation d’une « ressource existante8 », les mesures de protection ne combinent pas toujours vocation patrimoniale et critères de ville durable. Ainsi, le règlement bordelais applicable à « la ville de pierre9 » privilégie la préservation du paysage des espaces publics, ce qui répond précisément aux recommandations de l’Unesco10. Mais ce souci essentiel de protection d’un paysage commun historique peut entrer en conflit avec d’autres aspects tout aussi historiques : le fort potentiel de la « ville de pierre » au regard de critères écologiques, analysé ci-dessus, n’est ni exploité ni amélioré par le règlement patrimonial du PLU qui la concerne. La discussion du conseil municipal préparant l’adoption du règlement spécifique pour la première zone recensée (2008) révèle par exemple des inquiétudes d’élus quant à la grande restriction induite sur les surélévations, due à la forte proportion d’immeubles jugés « remarquables ». La crainte est de réduire le potentiel de densification et les améliorations répondant aux objectifs du développement durable11.

S’il est difficile aujourd’hui d’évaluer les conséquences de la réglementation protectrice, parce qu’elle est trop récente, il est possible de formuler quelques remarques (Callais et al., 2013). D’abord, la lecture esthétisante donnée par le nouveau règlement tend à gommer les traces des pratiques quotidiennes, comme les chais de fond de jardin, au profit exclusif d’un jardin implicitement supposé pouvoir devenir collectif. On ne peut dire aujourd’hui si le groupe social formé par les habitants s’avérera assez cohérent et vindicatif pour s’appuyer sur la nouvelle règle afin de construire une image valorisante de lui-même à travers la qualité de son cadre de vie12. C’est en tout cas l’objectif visé par le nouveau règlement, comme l’exprime clairement son rapporteur : « C’est la volonté de libérer les fonds de jardin et les cœurs d’îlot pour permettre à la végétation de s’y développer et éviter des constructions hétéroclites qui, là aussi, perturbent le cadre de vie des habitants13 ». Quoi qu’il en soit, il n’est pas incohérent de craindre que ces modifications « ne [puissent] que renforcer la spéculation14 ».

Parmi tous les indicateurs d’une ville durable, on pourrait penser que les aspects culturels et urbains devraient être les premiers pris en compte, avant les performances thermiques, qui peuvent être améliorées par les modes d’assemblage des maisons. Or, malgré le coût qu’elle représente, l’approche technique est souvent plus facilement comprise et admise par la population, qui a des difficultés à admettre qu’il soit possible d’habiter un logement agréable en dehors du modèle pavillonnaire. Les aspects urbains, comme les dispositifs de groupements denses interprétés à partir de formes urbaines anciennes, ne coûtent rien d’autre que des recherches formelles qui sont déjà au cœur des préoccupations des architectes et des étudiants en architecture. Mais mettre en œuvre de tels projets demande une volonté politique forte, des actions pédagogiques auprès des habitants et des élus, une régulation du coût du foncier et des mesures fiscales incitatives en vue d’équilibrer le coût d’un habitat urbain par rapport à l’équivalent en deuxième ou troisième couronne des grandes agglomérations ou plus loin encore (Jeanmonod et al., 2010).

Des expériences d’habitat individuel dense, aujourd’hui souvent oubliées, ont déjà été testées dans les années 1980, à des échelles modestes. Depuis plusieurs années, la prise de conscience du devoir de densité, portée aussi par des nécessités économiques, montre que des solutions existent, soit dans le cadre de renouvellement urbain, soit dans le cadre d’extensions de villes ou de villages. Ce sont souvent des opérations de maisons en bande identiques ou des modes d’assemblage expérimentaux testés par des bailleurs sociaux (fig. 8), ou encore des parties d’écoquartiers récents.

Par ailleurs, notamment à Bordeaux, il semble que les nouveaux quartiers comprennent une large part de logement social locatif et une autre part importante d’acquisitions par les amateurs de défiscalisation, laissant une place trop faible aux propriétaires habitants pour préserver à long terme l’équilibre social que l’on a souhaité y mettre en œuvre. Dans ces nouveaux quartiers, le principe du lotissement dense, où chacun peut construire sa propre maison sur une parcelle autonome mais mitoyenne de son voisin, pourrait contribuer à fixer une population nécessaire à un bon équilibre social. Mais ce type d’opération semble très rare en France, bien qu’il réponde au souhait de chacun de construire sa maison à son goût. En Europe, l’expérience récente du quartier de Bornéo, à Amsterdam, dans des écritures architecturales contemporaines, a été montrée en exemple, mais elle reste pourtant un cas isolé (fig. 9). Il a été clairement emprunté comme référence pour l’une des images de l’écoquartier Ginko au nord de Bordeaux, au moment du projet, mais la concrétisation de l’idée ne semble pas programmée.

De modestes opérations s’insèrent parfois dans les quartiers anciens de maisons de ville, par lotissement de domaines fonciers non encore démantelés, comme on a pu l’observer à Bordeaux, rue Etchénique, dans les années 1980, ou plus récemment rue Georges-Mandel, où quatre maisons néoclassiques occupent des parcelles découpées sur le domaine des Petites sœurs des pauvres. Rarement, quelques expériences d’architectes opiniâtres, comme celui de la ville de Rochefort jusqu’à une période récente, ont montré que la mise en œuvre de lotissements sous la forme de rues de maisons mitoyennes était possible, à la condition d’un lourd travail de pédagogie auprès des élus, des habitants et des vendeurs de maisons, qui ont dû adapter leurs modèles (Coussy, 2008). La dimension exceptionnelle de ces expériences ne peut que laisser la question en suspens : la solution du lotissement de maisons mitoyennes est-elle rétrograde ou précurseur pour contribuer à la fabrique de la ville de demain ?

Fig. 8- Opération expérimentale de logements à caractère individuel, « Les Diversités », Bordeaux, 2000‑2008

(dans le cadre du programme de recherche « Maison individuelle, architecture, urbanité », 1998, PUCA, ministère de l’Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement)

© Ch. Callais

Fig. 9- Lotissement de maisons à Amsterdam dans le quartier Sporenburg-Bornéo (plusieurs architectes, années 1996‑2000)

© C. Vanhoodonck