Aujourd’hui, en tout cas au niveau du discours des acteurs et des porteurs de projets d’aménagement, il semble inenvisageable de dissocier un projet urbain d’un projet social, culturel et socioculturel. En effet, l’intervention urbaine durable, s’appuyant fréquemment sur les opérations emblématiques d’écoquartiers, se pense comme un travail sur le « vivre-ensemble » et sur les ressources des habitants eux-mêmes, autant que sur le sens démocratique qu’il s’agit de donner à l’action urbaine. Dans ces formes, renouvelées par l’opérateur durabilité et son pilier social, le projet urbain semble propice à accueillir les postures de l’animation socioculturelle. En effet, cette dernière se définit comme un mode militant d’intervention sociale, travaillant à la mobilisation des individus, des groupes et des collectivités en vue d’une réappropriation politique et socioculturelle de leur cadre de vie et des espaces publics par les citoyens-habitants. Dans leur conception d’une ville socioculturelle, les professionnels de l’animation – au sens collectif et individuel – revendiquent une expertise, des savoirs et savoir-faire spécifiques, au cœur des dynamiques participatives et de la fabrique interactive et coproductive de la ville durable.

Partant des recherches en cours du programme ANR PAGODE1, nous nous proposons d’amorcer une analyse de cette place des acteurs socioculturels dans les processus/dispositifs de « gouvernance participative » mis en place autour de certaines opérations d’écoquartiers français. Il s’agira d’abord de rappeler comment le projet socioculturel se pense dans le projet urbain. Ensuite, en s’appuyant notamment sur une analyse du corpus constitué par les dossiers de candidature au Concours national EcoQuartiers organisé en 2011 par le MEDDE2 et sur des études de cas, seront évoquées des modalités d’implication des acteurs socioculturels dans la réalisation participative des quartiers durables. Enfin, nous verrons en quoi l’implication de l’animation socioculturelle questionne sa propre expertise participative, ses rapports au politique aménageur et autres parties en présence.

L’animation socioculturelle, projet de vie, projet de ville

Historiquement et idéologiquement, le champ socioculturel a toujours été traversé par des objectifs et des considérations fortes de transformation sociale, notamment liés à sa structuration autour des mouvements et principes de l’éducation populaire. Aujourd’hui, dans sa forme professionnelle, l’animation socioculturelle et ses acteurs se positionnent au cœur des dynamiques citoyennes, ainsi que dans un rapport particulier au territoire et à la ville que remodèle l’importation du développement durable et de ses composantes.

L’animation socioculturelle : processus d’intervention sociale orienté

L’animation socioculturelle est, dit-on, héritière de l’éducation populaire. Cet héritage revendiqué – ou parfois oublié – est principalement celui d’un projet animé par un principe d’émancipation sociale, fondé sur le développement des capacités des personnes afin qu’elles comprennent mieux leur environnement, qu’elles s’y situent pour parvenir à le transformer. L’un des éléments permettant de différencier et d’articuler l’éducation populaire et l’animation socioculturelle est lié, à partir des années soixante, à la lente mais réelle professionnalisation de cette dernière, qui agrège aujourd’hui autant de salariés (250 000) que de personnels dits volontaires, recrutés dans le cadre du « contrat d’engagement éducatif – CEE », créé en 2006. Mais au-delà de cette distinction statutaire, qui est loin d’être totalement opérationnelle, le processus historique de construction de l’animation socioculturelle a été successivement agité par différents enjeux, qui ont mobilisé les acteurs et ont participé à la structuration du champ. Ainsi, un « petit tour dans le temps et l’espace des animations porteuses de changement social ou de développement territorial3 » (Hannoyer, 2005) permet, outre la remise en cause des pédagogies d’éducation « traditionnelle », d’identifier quatre enjeux principaux qui ont participé à l’épaississement du concept d’animation :

-

Le premier enjeu identifiable est celui qui fait le lien entre animation et mouvement social, l’animation étant ici « porteuse de contre-culture », d’une « agitation » remettant en cause certaines données de l’ordre social du moment. Elle est en ce sens au centre des utopies de transformation sociale qui agitent les années soixante-dix, expérimentant des modes d’organisation collective démocratique ;

-

Le deuxième enjeu apparaît en France au cours des années quatre-vingt avec les lois de décentralisation. Animation et territoire deviennent des mot-clés pour parler « projet », les dispositifs d’intervention étant de plus en plus ciblés en termes de territoire (quartiers, politique de la ville…) et de durée (la montée en puissance de l’ingénierie de projet, de l’évaluation, pose le cadre d’intervention de l’animation). Cette articulation apparaît de manière concomitante avec une marchandisation du métier, une instrumentalisation des pratiques, une accentuation des relations avec les pouvoirs locaux, le tout dans un contexte de désengagement de l’État.

-

Le troisième enjeu qui prend corps dans le champ de l’animation au cours des années quatre-vingt-dix, dans un contexte de tension entre mouvement social et mondialisation libérale, concerne les questions de la démocratie, et plus particulièrement celles relatives à la démocratie participative.

-

Enfin, le quatrième enjeu, plus conjoncturel encore, fait référence quant à lui à la montée en puissance de la notion de développement durable. L’importance de cet enjeu est rendue lisible autant par la création de dispositifs de formation d’animateurs spécialisés « environnement » (BEATEP et BPJEPS4), par l’identification de « l’environnement » dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’animation5, que par la multiplication exponentielle des projets d’animation faisant référence aux piliers du développement durable.

Cette déclinaison, modélisée dans un cadre diachronique, met en exergue un processus qui montre l’évolution à une période donnée de la représentation des interventions dominantes associées à la fonction d’animation. Il est essentiel de noter ici que chacune de ces représentations ne vient pas se substituer à la précédente mais l’enrichit. Dans ce contexte, l’animation peut être appréhendée, dans un cadre sociopolitique, comme un vecteur d’intervention et un référentiel d’action qui se positionnent dans les espaces interstitiels entre individu et société et qui prennent appui sur trois axes d’intervention (Augustin & Gillet, 2001) :

-

Un axe à vocation transformatrice : l’animation en tant que courant idéologique hérité de l’éducation populaire et orienté vers la transformation sociale par la recherche et la « fabrique » d’un citoyen responsable ;

-

Un axe à vocation conflictuelle : l’animation comme système de régulation sociale, visant à résoudre les conflits de société, notamment entre tradition et modernité ;

-

Un axe à vocation culturaliste : l’animation comme une tentative d’alliance politique et culturelle entre les couches « moyennes techniciennes et intellectuelles » et les couches « populaires ».

Ce modèle d’intervention sociale, qui s’est imposé en France depuis le début des années soixante, s’inscrit dans les territoires de façon paradoxale. D’une part, ces inscriptions sont marquées par des contextes territoriaux singuliers qui se construisent et se déconstruisent en mobilisant des leviers de nature économique, géographique, politique et idéologique (Di Méo, 1998) qui tendraient à illustrer une diversité de modalités d’inscription. D’autre part, ces mêmes inscriptions participent à l’échelle « monde » aux processus de régulation nécessaires qui se tissent entre les réalités humaines locales, voire individuelles, et le pouvoir d’acteurs plus ou moins institutionnalisés (acteurs socio-économiques, financiers, instances politiques nationales ou locales). Les défis et enjeux qui émergent de ce paradoxe interrogent tous ceux qui sont impliqués dans les rapports public-privé, dans la construction de la démocratie et de la citoyenneté active, dans l’engagement social auprès des populations les plus fragilisées, des minorités exclues (Freire, 1968 ; Alinsky, 1971). Ainsi, les animateurs sont parfois appelés à la rescousse pour calmer, si ce n’est résoudre, quelques problèmes de société, en particulier lorsque ces problèmes se territorialisent. L’animation serait ainsi une sorte d’animus socialis, de vecteur de construction d’un « état d’âme communautaire ».

L’animation socioculturelle et le projet urbain

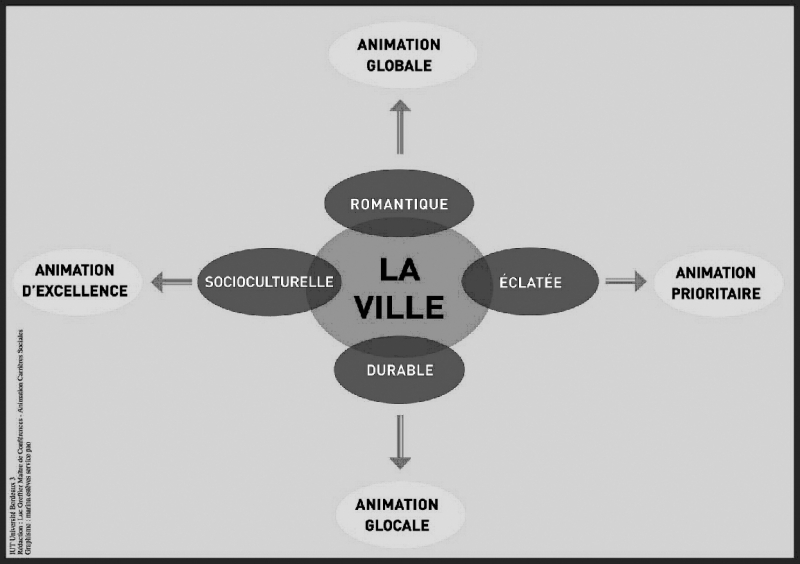

La perspective historico-idéologique brossée ci-avant, ancrée dans le passé de l’éducation populaire et tournée vers l’avenir de la participation citoyenne, peut-être plus encore aujourd’hui du « développement durable », incite à interroger la situation présente et à venir quant aux perspectives de l’animation sociale et socioculturelle dans les liens complexes qu’elle entretient avec la ville et avec les dynamiques de démocratisation de l’action collective aménageuse. Ces liens ont fait l’objet d’une première modélisation (Richelle, 2012) mettant en perspective trois modèles de ville et trois modèles d’animation qui en découlent. Chacun de ces modèles correspond à une dominante qui caractérise, à un moment donné, les représentations des animateurs dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, en particulier dans leurs liens avec leur public – ici les jeunes – et avec certaines formes de projet urbain (fig. 1) :

-

La « ville romantique », qui valorise le mythe du quartier-village, est porteuse de sens pour une animation socio-éducative et culturelle fondée sur une rhétorique égalitaire construite à partir d’équipements socioculturels. L’animation globale qui en découle peut être perçue comme paradoxale : elle va accompagner la fin des équipements spécifiquement dédiés aux jeunes en ouvrant leur accès à tous les publics et elle va, à l’opposé, entretenir une culture de repli dans une identité territoriale affirmée.

-

La « ville éclatée », qui présente une fragmentation sociale et spatiale marquée par le triple processus de relégation, de périurbanisation et de gentrification, est porteuse d’une animation prioritaire, ciblée sur des territoires désignés par la politique de la ville. Les jeunes sont alors considérés comme une catégorie d’intervention sociale volatile, et des expériences d’animation « souple » organisées à partir d’équipements légers sont proposées. Toutefois, ces expérimentations trouvent leurs limites dans le manque de définition et de résultats.

-

La « ville socioculturelle », qui résulte d’une urbanité de confrontation et préserve une distance tout en cultivant des liens ténus entre des groupes sociaux, est porteuse d’une animation médiatrice, envisagée alors comme une praxis qui s’exerce selon une approche multipolarisée par la mise en œuvre de pôles d’animation d’excellence suscitant des projets partagés. Cette approche multipolaire de la ville présente des configurations inédites de l’espace urbain, reconverti en un espace d’action qui constitue un enjeu en termes de communication sociale.

À ce premier triptyque viennent s’ajouter les nouvelles perspectives ouvertes par la durabilité urbaine. Et avec elles la question de savoir ce qui, dans l’action socioculturelle, se trouve spécifié par la « ville durable ». Le projet se veut plus « collectif », plus participatif, mais aussi en lutte contre les externalités négatives de la ville moderne pensée de façon locale et globale, notamment dans ses dimensions écologiques, mais aussi en ce qui concerne des modes de vies ou des processus consuméristes dommageables. Dans ce cadre, le glissement du concept d’animation globale mobilisé entre autres par les Maisons des jeunes et de la culture au cours des années soixante-dix et quatre-vingt (Besse, 2008) vers celui que nous qualifierons d’animation « glocale6 », est moins lié à une déconnexion des territoires anciens que l’animation occupe qu’a une approche multidimensionnelle des espaces de pratiques et de sens nouveaux ouverts par le développement durable. Toujours attachée à l’invention de la cité par elle-même et à la production d’un « bien-vivre ensemble » dans les territoires, elle se recentre intra-muros sur la ville elle-même. Elle s’invite dans la transition urbaine, travaille les espaces interstitiels à l’heure des prescriptions de densification. Elle réinvestit son expertise socio-éducative et pédagogique dans les problématiques environnementales et écocitoyennes. Elle pense son inscription dans l’économie locale, sociale et solidaire autant que dans les problématiques d’interculturalité et de mixité. À l’ère de la durabilité, l’animation socioculturelle renouvelle ses thèmes autant que ses temporalités. En même temps que l’on peut la situer à l’origine d’une philosophie participative, fondement de l’éducation populaire, elle se réapproprie aujourd’hui les processus participatifs désormais incontournables, elle s’institue ou se diffuse, en tout cas se vit, comme activatrice du projet urbain durable.

Fig. 1 : La ville et l’animation

L’implication de l’animation socioculturelle dans les projets de quartiers durables

La question se pose de la reconnaissance du volontarisme et de l’expertise socioculturelle par les aménageurs. Des constats généraux peuvent être avancés à partir des réponses au concours national EcoQuartier du MEDDE, qui font parfois référence à la collaboration des acteurs de l’animation socioculturelle. Saisir la spécificité de leur implication au regard de la dimension participative du projet urbain mériterait de se référer plus complètement à des études de cas. Il sera fait ici état de quelques pistes de réflexion à partir d’observations en cours, menées sur les projets de quartiers durables dans les agglomérations de Bordeaux et Poitiers.

Les acteurs socioculturels dans les écoquartiers : un affichage encore modeste ?

Présenter une vue d’ensemble de la question à partir des réponses au concours EcoQuartier 2011 nécessite un préambule méthodologique. Dans ce corpus de documents7, on cherche à détecter des extraits de textes évoquant les acteurs de l’animation sociale et socioculturelle, par l’utilisation de mots-clés. Dès lors, dans quelle mesure l’occurrence des mots-clés de l’animation pourrait-elle être déterminée par la présentation et les formulaires du concours ? Les termes « animation » et « socioculturel » ne sont pas utilisés dans les fascicules d’« Appel à projets » 2011. Toutefois, parmi les 20 ambitions de la grille d’analyse, 4 font référence à des notions en lien direct avec le champ de l’animation socioculturelle : « piloter et concerter dans une optique de transversalité » ; « promouvoir le vivre-ensemble » ; « promouvoir des modes de vie solidaires et responsables » ; « valoriser le patrimoine local, l’histoire et l’identité du quartier ». De plus, le terme « animation » apparaît de façon très nette dans la notice relative au concours 2011, à travers deux usages. Le premier fait référence à la démarche d’animation s’inscrivant dans l’accompagnement du projet d’écoquartier plutôt que son imposition. Le second renvoie à la dimension socio-opérationnelle de l’animation, c’est-à-dire sa « capacité à faire vivre le quartier », à « redonner le désir d’habiter en ville », par la diversification des fonctions urbaines, la création de lieux spécifiques et la conduite d’actions animatrices au quotidien.

Même si certaines rubriques du concours s’y prêtent, l’évocation des acteurs socioculturels dans le corpus n’est pas automatique, pas plus qu’elle ne fait l’objet d’une limitation forte. Les termes utilisés pour les désigner sont soit génériques (centre social, Bureau Information Jeunesse, etc.), soit spécifiques (un nom d’association, de collectifs d’artistes, de réseau tel « Les petits débrouillards », etc.). Dans cet univers de possibles, nous limiterons notre démarche à l’occurrence des deux principaux termes généraux de cette sphère d’acteurs : « centre social », « centre socioculturel ». Par cet éclairage élémentaire, l’association de la notion de centre social/socioculturel au discours de l’urbanisme durable est bien perceptible. En résultat brut, 13 % des projets (53 cas) font référence à ces équipements par l’un de ces termes, celui de « centre social » étant plus fréquent et corrélé à des projets inclus dans un PRU. Toutefois, parmi ces 13 %, 10 cas correspondent à des évocations fortuites ou dénuées d’information quant à l’adossement de la structure au projet urbain. Il faut donc plutôt évoquer un noyau dur de 11 % des projets, le motif de la référence restant à analyser. Dans 28 % desdits projets, il s’agit de créer un nouveau centre social/socioculturel ; dans 21 %, le dossier évoque la rénovation ou la reconstruction d’un centre existant. Ainsi, au total, ce type d’équipement figure dans la programmation de 4 % des projets d’écoquartiers.

Dans ce corpus, les cas explicitant un minimum le rôle de la structure socioculturelle8 renvoient finalement à une assez grande diversité d’actions. Celles-ci peuvent être classées en quatre orientations dominantes : les pratiques artistiques, l’éducation à l’environnement, le soutien aux sociabilités, l’appui organisationnel au projet urbain. Le statut d’acteur majeur peut ainsi être conféré au centre social/socioculturel : « une des chevilles ouvrières du projet » (Pessac) ; il « va évoluer pour jouer un rôle central » dans l’appropriation par les habitants des mutations de l’écoquartier (Mons-en-Barœul). L’accent peut être mis sur sa compétence face à une problématique de public spécifique, comme les rapports intergénérationnels (Betheny). L’approche environnementale est notamment un domaine dans lequel la légitimité du centre social/socioculturel est induite : par des pratiques diverses de sensibilisation autour des déplacements, de la consommation responsable, à travers les jardins collectifs dont on souhaite lui confier la gestion. Il peut être associé à des réalisations ponctuelles dans l’accompagnement du projet, avec des universitaires et des artistes, comme à Fontaine (réalisation d’une enquête et d’un film sur la mémoire du quartier). L’équipement socioculturel apparaît également comme un lieu favorable à la prise de recul sur le projet, à la captation de la voix des habitants : il est souvent choisi pour la tenue des réunions publiques et l’animation d’ateliers d’habitants, jusqu’à décider en phase post-opérationnelle que le « conseil des usagers du centre social constituera un observatoire de qualité » (Cannes). C’est bien au regard de ces implications que transparaît la reconnaissance d’une expertise de l’acteur socioculturel dans la gestion participative du projet urbain.

De Bordeaux à Poitiers : une mobilisation à géométrie variable des acteurs socioculturels

La reconnaissance politique se traduit fondamentalement par le financement municipal (subventionnement, prestations) d’actions participatives explicitement connectées au projet urbain. Les modèles se déclinant par commune et même par quartier, en fonction des acteurs en présence et de la temporalité du projet. Certaines associations reçoivent des subventions de la municipalité pour animer un ou plusieurs temps de la concertation. C’est le cas de « L’Atelier des bains-douches », positionné sur des actions de réflexion sur l’urbanisme, l’éducation à l’environnement et le lien social. Reconnue pour sa représentation des habitants du quartier Belcier (inclus dans le périmètre de l’OIN Bordeaux-Euratlantique) et son savoir-faire participatif, l’association est subventionnée en ce sens. Elle a notamment été chargée d’une « mission d’assistance à l’éco-concertation de la ville de Bordeaux ». Le rôle des centres sociaux et socioculturels est plus flou, parce que déjà installés dans les quartiers, positionnés sur des missions liées à la participation au cadre de vie9, et que l’on observe des formes de délégation partielle de la concertation. Les centres sociaux/socioculturels sont ainsi souvent en charge de cette dernière s’agissant du choix d’espaces collectifs qui sont de leur ressort, ou qu’ils seront peut-être ultérieurement amenés à gérer. Ainsi, à Pessac, le centre social de La Châtaigneraie10 a récemment piloté la concertation concernant une fresque murale sur un mur antibruit ; les prochains sujets portent sur des espaces ludico-sportifs et un jardin collectif.

Le jardin collectif est emblématique de ces espaces activateurs de lien social à la mode dans les programmes d’aménagement d’écoquar tiers11. Leur mise en place constitue un bon analyseur des perspectives et limites de l’influence du travail socioculturel sur la dynamique participative du projet urbain. Ainsi, dans l’agglomération bordelaise, trois expériences de jardins12 recoupent quelques enseignements. Tout d’abord, face à l’envergure du projet urbain et aux attentes des habitants en matière de logement ou de sécurité notamment, ce type d’initiative peut sembler dérisoire et il faut bien noter combien la position des acteurs socioculturels est délicate. Pourtant, l’effet sur le projet urbain peut être vertueux. Cet aménagement – sous-projet dans le projet urbain – apparaît comme un espace d’initiation au « décider ensemble », mobile explicite de participation dans un dispositif général souvent nébuleux pour l’habitant. C’est le cas du quartier Belcier (Bordeaux). Satisfaits de la concrétisation rapide de leur investissement, les habitants ont pris l’habitude de suivre les ateliers d’urbanisme et d’autres activités. Inversement, le dialogue peut être altéré, la crédibilité des commanditaires et des équipements socioculturels de quartier affectée, si la mise en place de l’espace collectif génère trop de frustrations. Ce qui s’est passé dans l’un des cas, du fait d’un financement et d’une maîtrise d’œuvre qui ne se sont pas avérés à la hauteur de l’enjeu. On constate ainsi que la pertinence des actions confiées au secteur socioculturel ne va pas de soi, au regard de la temporalité du projet urbain et des attentes des habitants.

On peut imaginer a contrario que l’acteur socioculturel s’affranchisse partiellement de certaines restrictions (se limiter à la famille d’actions de « son ressort », au moment où on le lui demande, dans un rôle de caution participative…) pour s’adapter aux attentes des habitants, favoriser un processus participatif ascendant, en conformité avec les repères idéologiques de la profession (cf. partie 1). C’est ce type de renversement qu’illustre le cas de la résidence intergénérationnelle du quartier Saint-Cyprien (Poitiers). Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des Trois-Cités, le bailleur avait décidé d’aménager des logements adaptés au vieillissement dans une barre existante, ainsi qu’un grand espace collectif au rez-de-chaussée (450 m²). A l’origine, l’annonce du projet aux habitants en 2006 par voie de presse, sans concertation préalable et en laissant entendre que le fonctionnement de la résidence serait régulé par une charte imposée, avait irrité une partie de la population. Ce « couac » marque le début d’un long processus d’élaboration de projet partagé, aujourd’hui en cours de finalisation. Un collectif d’habitants s’est d’abord construit dans la contestation, puis par la formulation d’une contreproposition sous forme d’un diagnostic auto-organisé avec le soutien logistique et méthodologique du centre socioculturel des Trois Cités (2009). Progressivement, grâce à la stratégie d’un bailleur social (SIPEA) pariant sur une participation au fil de l’eau et à la médiation d’un acteur socioculturel très investi, se créent les conditions favorables à une véritable capacitation.

Cet exemple poitevin signale deux processus peut-être représentatifs de la montée en responsabilité des acteurs socioculturels dans le projet urbain. D’une part, on constate l’existence d’un pilotage bottom up ; celui-ci reposant sur une configuration d’acteurs et une méthodologie spécifiques. A Saint-Cyprien, au-delà de la collaboration étroite entre bailleur social et centre socioculturel, la mobilisation de certains habitants apparaît comme un facteur fondamental. Celle-ci renvoie aux phénomènes d’engagement, de leadership et de structuration des intérêts autour de collectifs ou d’associations qui trouvent, au centre socioculturel, un espace d’écoute et d’aide. D’autre part, le binôme acteur socioculturel/habitants influe sur la définition d’un projet d’espace collectif ambitieux, dépassant les fonctions de convivialité habituelles. En effet, le résultat des six années de travail participatif conduit à destiner le plateau à une offre de services (aide matérielle, aide administrative), en particulier de santé, sous la forme d’un « centre de santé » accueillant des médecins salariés.

L’animation socioculturelle et la participation des habitants : entre risque de la « panacée » et du « pas assez »

Les nouvelles modalités des politiques urbaines participent à la transformation du système de gouvernement des villes et à la construction d’une gouvernance urbaine de la durabilité. Celle-ci peut se définir comme l’action publique/collective qui, autour de la fabrique de la ville durable, s’organise selon des formes diverses de coopérations « public-privé ». Dans ce contexte, plusieurs exemples semblent illustrer le fait que les collectivités locales, notamment les municipalités, se « déchargent » en partie (en ce qui concerne certaines modalités de la participation et de la concertation) sur l’associatif et le socioculturel, autant qu’elles « recyclent » les dynamiques participatives portées par ces secteurs.

L’animation socioculturelle délégataire « pour le meilleur et pour le pire » ?

Le développement de la vie associative et la montée du local comme territoire d’émergence d’une démocratie participative, accentués par la décentralisation et les politiques volontaristes des collectivités, ont induit de nouveaux rapports entre les pouvoirs locaux et l’animation. Plusieurs « retours de terrain » montrent que les institutions aménageuses « font une place » à l’animation. Quand c’est le cas, cette place est à géométrie variable. Elle va d’une vraie reconnaissance d’expertise et d’une marge de manœuvre relativement importante dans les processus participatifs des écoquartiers à une évocation minimale au stade des « discours de projets » non suivie d’une intégration effective dans la suite des opérations. Au cœur de cette convocation socioculturelle à géométrie variable, de nombreux facteurs impactent les configurations, les sollicitations et les positionnements : ancienneté des structures et des partenariats, coordination du secteur, moyens financiers et infrastructurels, convergences ou divergences politico-idéologique, volonté des porteurs de projets, choix et orientations politiques, nature et temporalités des opérations, etc.

Quand la délégation participative est maximale, la liberté d’action, de proposition et d’innovation de l’acteur socioculturel ne va pas pour autant sans des ambiguïtés structurelles liées au processus même de « décharge ». Cette dernière vise la capacité des acteurs politicoinstitutionnels à faire vivre leur influence, de manière plus complexe, en la déléguant en partie à des acteurs privés (Hibou, 1999). Dans ce contexte, un des avantages de la décharge pour l’acteur public est notamment de transférer une part du risque social au partenaire privé, ici socioculturel. À commencer par le risque de conflictualité susceptible d’émerger autour de toute opération d’aménagement, fût-elle « durable ». Comme toute opération, un projet d’écoquartier peut cristalliser plusieurs types de conflits publics, de désaccords et de craintes. Dans ces conditions, la saisie ou l’occupation des dispositifs participatifs peut traduire certaines peurs qui vont générer une sorte de « communautarisme participatif » faisant primer l’identité de quartier sur les contenus de la concertation. Si l’intervention des acteurs socioculturels est vue comme positive pour la réduction de ce type de crispations, il y a aussi un report sur ces derniers de la gestion, mais également des risques, de la conflictualité. Avec cette possibilité pour les municipalités de récupérer les bénéfices politiques d’une « participation réussie » autant que de s’abriter derrière le paravent socioculturel en cas de problèmes.

Plus largement, lorsqu’elle est placée au cœur de l’organisation participative, l’action socioculturelle se trouve confrontée à des invariants problématiques de la participation. À commencer par celui de la non-participation. Quels que soient la bonne volonté et le savoir-faire socioculturel, comment inciter « techniquement » à participer des habitants qui ne se sentent pas investis du projet ? Car il y a bien une absence fréquente d’intérêt « naturel » à participer ou à s’engager autour du projet. Par ailleurs, de nombreux écoquartiers consistant en des opérations de construction ex nihilo, souvent en « reconquête de friches », comment faire participer des habitants concernés par le futur quartier alors qu’ils ne sont pas encore là ? Si le socioculturel a l’expérience d’un travail sur les espaces urbains interstitiels, il y a une vraie difficulté à intégrer les préoccupations des habitants de demain, qui restent des « tiers-absents » au projet, donc exclus de fait du processus de concertation. Souvent, c’est plutôt la méfiance à l’égard d’un écoquartier qui impacte le projet et entraîne une mobilisation de riverains plus soucieux de réduire les nuisances sur leur cadre de vie que de penser le bien-être des futurs arrivants. Il y a, pour l’animation socioculturelle, un vrai challenge dans l’évitement de ce type de confiscation. Autour d’opérations de création ex nihilo d’un quartier durable se pose donc à l’animateur la question du risque qu’il y a à organiser la participation des uns au détriment de celle des autres (pourtant utilisateurs finaux de l’espace), avec l’impact que cela peut avoir sur la légitimité des décisions prises, sur l’implication des populations futures et sur une évaluation extérieure de l’action socioculturelle.

Minimalisme socioculturel et réduction instrumentale de l’animation

À l’analyse, on a pu mesurer un écart significatif entre la pétition socioculturelle de principe et la réalité des situations. S’il y a de vraies collaborations entre les porteurs de projets et les acteurs socioculturels qui se mettent en place, elles ne sont pas toutes pérennes (quand elles ne restent pas absentes). Ainsi, à côté de participations à différents comités de pilotage, de responsabilités effectivement confiées par le porteur politique du projet (diagnostics participatifs, définition de la destination des espaces collectifs, mise en place d’une structure socioculturelle dans le nouveau quartier, etc.), il y a aussi des cas où les divergences de points de vue ont été rédhibitoires, les missions revues à la baisse et les partenariats réduits à l’état de coquilles vides. Les explications sont multiples, allant du conflit de personnes à la perception plus ou moins implicite d’un fossé entre cultures professionnelles en présence. Sur ce dernier point, la mise en place d’un univers commun de projet ne va pas sans poser de questions, a fortiori quand le projet de quartier durable se trouve au carrefour d’exigences et de « manières de faire » multiples, autant que de contraintes politiques, économiques, architecturales, techniques, juridiques, sécuritaires, sociales-culturelles, participatives et autres. Selon certains13, ce caractère cumulatif, accentué par la fabrique d’un urbanisme durable, et cette complexification de l’action marqueraient la transformation des savoirs et des savoir-faire aménageurs. Notamment parce que la conduite de l’action, longtemps organisée autour des métiers « traditionnels » de l’aménagement, s’inscrirait aujourd’hui plutôt dans la conduite de projets globaux, avec sa part d’innovations, d’ajustements et de coopérations à envisager. Pour l’aménageur, il s’agit de dépasser les partenariats habituels avec un petit nombre d’acteurs (les élus, les architectes et les entreprises), « les autres acteurs étant connus mais difficilement perçus comme des partenaires14 ». Si l’invention de cette « ouverture » est sans doute à l’œuvre, elle n’en reste pas moins à confirmer. Et ce qui est à penser pour le champ de l’aménagement l’est tout autant du point de vue socioculturel.

En effet, l’intégration des acteurs socioculturels dans la conduite des projets d’écoquartiers produit autant de reconnaissance de leur action, que de questionnements quant aux modalités et au sens de celle-ci. D’abord parce que la coproduction du projet durable génère sa part de contraintes dont l’intégration n’est pas évidente, tant dans les pratiques qu’en matière d’identité professionnelle. Par exemple, dans l’opération de la Courrouze, il a été impensable du point de vue des aménageurs d’accéder aux demandes du centre socioculturel et des habitants revendiquant des « espaces de découverte » non bâtis, des trottoirs non rectilignes, ou encore la venue de l’Orchestre national de Bretagne sur le chantier en cours… Ainsi, l’animation doit repenser des pratiques « acceptables » pour un univers de l’aménagement urbain normé et porteur d’« habitudes » spécifiques. Au-delà de l’anecdote, ce sont des questions plus cruciales qui se posent à certains professionnels de l’animation dont le territoire et le sens de l’action se sont historiquement pensés comme « agitateurs », voire contestataires, d’un certain projet de société et de ville. Quand l’« agitateur » socioculturel devient « activateur » de la facette participative du projet politico-urbain, se pose forcément à certains la question d’une « reddition » militante. Cela est d’autant plus vrai que l’implication participative, opportune pour l’acteur politique, contient le risque de cantonner l’action socioculturelle à un rôle de catalyseur d’une acceptation ou d’une acceptabilité de projets, à un simple levier « managérial » de « déverrouillage social » visant à convaincre les réfractaires, à incorporer les dynamiques habitantes pour une plus grande efficacité des processus décisionnels.

Aux prises avec ces exigences d’une nouvelle « rationalisation » de son action, l’animateur socioculturel court aussi le risque de céder à l’injonction de compétence technicienne portée par les décideurs politiques. La menace est celle d’un « appauvrissement » puisque, lorsque le politique interroge le professionnel, ce n’est pas du point de vue du sens ou du service social, mais en termes de compétences et d’outils (Garnier 1999). Dans cette perspective, le problème n’est plus de « dénoncer la société mais de la produire » (Donzelot & Roman, 1998). Plus globalement, la « récupération » politique ouvre le risque que la maîtrise d’un savoir-faire participatif, d’un idéal technique et d’une fonction instrumentale s’institue comme modèle identitaire hégémonique et en représentation fonctionnelle dominante. Car, en même temps qu’elle fournit une justification symbolique et une légitimité, la compétence participative du socioculturel, décrétée institutionnellement, réduit ou confond celle-ci avec ce qui est prioritairement institué par le politique et l’aménageur, avec leurs critères souvent éloignés des marqueurs identitaires ou des valeurs originelles du professionnel de l’animation. En parallèle, on ne saurait pour autant sous-estimer le fait que ce processus s’opère aussi en coresponsabilité/connivence avec un champ socioculturel qui, tout en se professionnalisant, met lui-même en évidence l’idéal de sa technisation dans ses propres discours de légitimation professionnelle et participative… Ainsi, dans les partenariats complexes qu’implique aujourd’hui un aménagement « global » de la ville durable, l’animateur socioculturel se retrouve face au sens de l’action et du projet, mais aussi devant l’impératif de requestionner le sens de son action, entre l’engagement et le technique (Greffier & Tozzi, 2012). Trouver la voie du compromis sans risquer celle de la compromission, s’intégrer constructivement dans les cultures professionnelles d’autres acteurs de l’aménagement sans risquer la dilution ou l’excommunication.