Le projet est le lieu de contradiction entre le programme, le site et le sujet créatif. S’il veut résoudre cette contradiction par le choix du projet, le projeteur a besoin d’une posture ou d’une philosophie pour survivre. Il n’y a pas de méthode, mais il est nécessaire d’avoir une approche. Cet article porte un regard sur deux manières bien différentes d’enseigner le projet, illustrées par deux récits d’expériences pédagogiques. L’une consisterait à fournir aux apprenants un cadre où développer leurs propres postures projectuelles (Genève) alors que l’autre entend la pédagogie du faire projet comme une activité de transmission aux étudiants d’une posture projectuelle donnée (Tokyo). Par ailleurs, ces deux témoignages d’expériences pédagogiques mettent en lumière l’émergence de biais cognitifs comme levier du faire projet chez les apprenants et amènent à questionner la pertinence de leur recours dans le cadre pédagogique de l’enseignement du projet urbain.

Pertinence de l’objet d’étude et méthodologie

Notre étude est motivée d’une façon générale par les changements à l’œuvre dans la production des instruments de formation autour du projet urbain. L’atelier de projet sous sa forme « intensive » prend de l’ampleur (ateliers d’été, ateliers internationaux, etc.) dans de nombreuses institutions universitaires. Deux expériences de « pédagogie du projet » menées par l’auteure sont ici l’objet d’analyse. Toutes deux sont des ateliers dits « intensifs » se déroulant sur une dizaine de jours au niveau master : l’un à Genève, l’autre à Tokyo. Par la méthode de la participation observante (au sens de Soulé, 2007), cette étude n’aspire pas à une généralisation des résultats mais vise à produire des données expérientielles pour comprendre de l’intérieur les deux pédagogies observées. Bien que la méthode ne soit pas suffisamment représentative pour une généralisation des résultats, elle constitue un véhicule précieux pour comprendre, de l’intérieur, l’essence phénoménologique des ateliers intensifs de projet. Ce dispositif de participation observante, tel que pratiqué, est le même pour les deux expériences où l’auteure a été en charge de l’encadrement pédagogique, à partir de critiques journalières des projets des étudiants. Par le bais de discussions intenses autour des choix effectués par les apprenants, la position d’encadrement pédagogique joue un rôle de proximité entre les directions pédagogiques des différentes institutions dans les deux espaces culturels et les parcours des apprenants. Cette participation observante permet de comprendre plus précisément les processus d’apprentissage des étudiants.

Des exemples paradigmatiques de travaux d’étudiants servent pour illustrer les postures projectuelles1 préconisées dans chacun des deux ateliers. Nous proposons de les lire, en faisant abstraction de la qualité formelle et conceptuelle des documents livrés par les apprenants. Nos efforts d’analyse se concentrent uniquement sur la lecture des projets sous l’angle du processus d’apprentissage.

Grille de lecture et questions de recherche

Notre lecture de l’objet de recherche s’organise selon une double entrée. La première décrit le contexte de ces exercices pédagogiques : l’organisation, les outils utilisés, les postures projectuelles sollicitées, les modalités de retour sur le travail des étudiants. Cette entrée offre une perspective sur les deux philosophies d’enseignement destinées à ces ateliers courts qui existent dans ces deux cadres académiques. La deuxième entrée décrit trois exemples de biais cognitifs qui adviennent lors de ces expériences pédagogiques de projet.

Le croisement de ces deux entrées permet, plus généralement, de réfléchir au contexte qui entoure le processus d’apprentissage lors d’ateliers de courte durée (avec leurs contraintes d’encadrement, leur savoir-faire, et les pratiques des institutions). Deux questions structurent la réflexion : l’atelier intensif accentue-t-il ou atténue-t-il l’essor des biais cognitifs chez les étudiants ? Ces biais cognitifs incarnent-ils un levier potentialisant ou une faiblesse pour la pédagogie du projet ? Ces deux questions renvoient nécessairement au cadre plus général de la mise en tension dans une visée pédagogique de l’ajustement incontournable entre des territorialités complexes et des temporalités de maturation d’une pensée consolidée du projet urbain.

Cadre conceptuel

Il nous faut tout d’abord expliciter clairement l’usage que nous proposons de la notion de biais cognitif, au regard des emplois multiples dont elle a fait l’objet dans certains travaux jusqu’à présent. Un biais cognitif serait un mécanisme de la pensée qui fait référence à une déviation de jugement systématique par rapport à la réalité. Nous avons identifié trois types de biais cognitifs que nous allons définir ainsi que leur application concrète dans le domaine de l’enseignement du projet urbain.

Premièrement, nous nous intéressons au biais de représentativité. Tversky et Kahneman (1983) définissent le biais de représentativité comme un raccourci mental qui consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs, ou représentent uniquement un aspect (qui, dans notre cas, serait uniquement un aspect du territoire de projet). Dans les pratiques projectuelles non contextuelles (Koolhaas, 1995), ou peu contextualisées comme c’est le cas d’une immersion nécessairement rapide dans le « passage à l’acte » d’un atelier de projet intensif, le biais de représentativité est souvent utilisé comme un levier d’ancrage au contexte. Certains chercheurs en psychologie cognitive (Gigerenzer, 1996 ; Haselton et al., 2005) affirment que le contenu et la portée des biais cognitifs ne sont pas arbitraires et que leur apparition peut être maîtrisée. Plus concrètement, le biais de représentativité dans un atelier intensif de projet pourrait s’illustrer ainsi : l’apprenant cherche à identifier les enjeux d’un périmètre et, sans avoir les données statistiques précises qui requerraient un temps de travail plus conséquent, il relève après une observation de terrain de quelques heures qu’il y a beaucoup de personnes âgées. En conséquence, l’étudiant réalise un projet ayant comme objectif d’aménagement l’inclusion des pratiques intergénérationnelles dans l’espace public. Bien que l’expérience de projet (mettre en œuvre des dispositifs urbanistiques pour aménager ces pratiques) puisse être pédagogiquement intéressante, le biais de représentativité induit un jugement d’une population vieillissante à partir d’une observation aléatoire et non représentative du contexte territorial.

Le second biais que nous abordons est celui de l’illusion de corrélation. Ce biais cognitif consiste, dans un atelier de projet intensif, en l’exagération de l’importance d’une connexion qui dans les faits ne l’est que peu afin d’accélérer le passage à l’acte créatif. C’est dans l’approche réflexive du territoire que cette illusion de corrélation entre en jeu. Ces corrélations sont fondées sur les intuitions des étudiants et non sur des données réelles. Par exemple, associer le fait qu’un espace public mal ensoleillé puisse être peu fréquenté en hiver. Sans pour autant avoir des données absolues d’observation de cet espace, il y a des chances que la corrélation soit juste. Le retour d’expérience d’encadrement nous apprend que l’intuition peut s’avérer plus effective que les modèles rationnels pour faire un choix de projet. Gigerenzer (2008) a mis en lumière que l’individu prend de meilleures décisions en prenant en compte une bonne raison plutôt qu’en considérant une dizaine de bonnes raisons. Cette constatation ne serait-elle pas également applicable à la pratique du projet urbain ? La psychologie cognitive montre que ces décisions rapides et viscérales conduisent souvent aux réponses justes : ce sont les raccourcis de notre cerveau pour arriver à la connaissance. Il s’agit de la cognition heuristique, l’intuition basée sur quelques bonnes raisons et non sur une logique fondée sur une connaissance rigoureuse. Ces corrélations sont des convictions dans le diagnostic, certaines ne reposant sur aucune donnée mesurable mais sur le consensus qu’elles font au sein du groupe d’étudiants.

Troisièmement nous nous intéressons au biais d’ancrage, qui est la tendance à utiliser indûment une information comme référence. Il s’agit généralement du premier élément d’information acquis sur le sujet. Le biais d’ancrage dans le projet pourrait se définir de façon informelle comme « tomber amoureux de sa première idée ». Ce biais cognitif va à l’encontre de la définition donnée par Ingallina (2001) du processus projectuel comme un phénomène itératif. Le biais d’ancrage, qui nous montre la première variante comme la plus favorable, coupe court à toute critique du projet par son auteur. Sans une auto-critique du projet, l’itération du processus projectuel n’a pas lieu et sa construction intellectuelle s’affaiblit.

Expérience pédagogique 1 : Les ateliers de projet urbain de l’université de Genève

Contexte de l’atelier

L’exemple pédagogique que nous avons choisi pour la Suisse romande incarne le rôle croissant que prend l’atelier de projet urbain comme mise en œuvre effective d’une stratégie collective d’adéquation des formations en urbanisme aux reformulations actuelles dans le contexte romand du métier d’urbaniste, que ce soit dans les milieux professionnels, institutionnels ou académiques. Les pratiques d’enseignement s’insèrent, en parallèle avec la pratique du métier, dans le registre réflexif de l’incertitude (Jeannot, 2005).

Comme l’affirment Matthey et Mager (2016) sur l’enseignement du projet en Suisse romande : « Les filières de formation des urbanistes ont été bouleversées par la transformation de l’École d’architecture puis la fermeture de l’Institut d’architecture. Les disciplines auparavant ancillaires de l’architecture ont pu alors définir de nouveaux cursus en lien avec le développement urbain durable et une conception plus processuelle ainsi que gestionnaire du projet. » Cette conception plus processuelle dans l’enseignement émerge de la reformulation des métiers de l’urbanisme qui accueillent des enseignants issus de disciplines connexes à l’urbain (provenant de disciplines comme la sociologie, les études politiques et la géographie humaine notamment) et qui seraient plus sensibles aux éléments de gestion, gouvernance et processus de projet ainsi qu’au système d’acteurs. C’est un phénomène qui donne un trait de caractère propre à l’enseignement de l’urbanisme à Genève par rapport au cadre académique et culturel à Tokyo, présenté ensuite pour une mise en perspective, où l’enseignement du projet demeure une compétence des formations en architecture.

L’atelier de projet que nous analysons s’inscrit dans le contexte plus large de la maîtrise en développement territorial (MDT) de l’université de Genève qui, depuis 2014, vise à offrir une formation poussée dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du paysage en privilégiant un rapport étroit avec la pratique professionnelle, notamment à travers la figure de l’atelier.

Dans l’objectif d’offrir aux apprenants la possibilité d’acquérir une bonne maîtrise des outils techniques, juridiques et pratiques, la teaching philosophy (Goodyear et Allchin, 1998) préconisée dans l’institution est de mettre les apprenants en « situation de commande publique » et de tirer profit de leur multidisciplinarité2 pour constituer des équipes de projet rassemblant des étudiants qui cherchent à se spécialiser en urbanisme, paysage ou autre. La philosophie d’enseignement est de livrer des données aussi réalistes que possible : il n’y a pas de contraintes simplifiées. Cette situation de « commande publique » simulant une situation courante de la vie professionnelle cherche à produire l’apprentissage par l’expérience personnelle dans la lignée d’autres pédagogies actives par le projet (Lebrun, 2007).

Les ateliers de projet sont encadrés par des urbanistes, paysagistes et architectes dans le but d’assurer une présence forte de professionnels actifs dans la pratique privée du métier. Les connaissances acquises lors des cours ex-cathedra destinés au développement d’un socle théorique sont mises en pratique lors des ateliers pour permettre une approche réflexive du territoire. C’est sur cette approche réflexive du territoire que les biais cognitifs entrent en jeu, point que nous abordons dans la section suivante.

En somme, deux traits majeurs et communs caractérisent le cadre de ces ateliers de projet genevois : multidisciplinarité (des enseignants et des apprenants) et insistance sur l’apprentissage aussi bien des méthodes que des processus du projet.

Discussion autour des biais cognitifs dans l’atelier : le risque des biais d’ancrage d’un atelier court et l’illusion de corrélation comme levier du faire projet

L’atelier « lémanique » fait partie d’une offre de cours à option proposant des ateliers de projet urbain qui se déroulent sur une semaine intensive. Son édition 2016 s’est développée en partenariat avec l’Office d’urbanisme (OU) du canton de Genève. Il s’est ainsi déroulé parallèlement à la démarche d’ateliers-test Susette portée par l’OU. Dans ce contexte, il s’agissait pour les étudiants participant à l’atelier en question de repérer les identités (sociales, paysagères, morphologiques...) des périmètres restreints et élargis du projet, à travers un travail de recherche sur le site préalable à l’atelier présentiel. Une recherche dans le fonds archivistique Territoires et tissus urbains (TeTU) était un prérequis à l’admission.

Ces travaux préalables servaient de base pour produire, le temps de l’atelier intensif, des diagnostics susceptibles d’ouvrir des pistes de projet. Le temps octroyé pour la maturation du diagnostic et pour la construction d’idées était donc d’une dizaine de jours, rythmés par des matinées et après-midis de studio critic sessions3 avec quelques échanges intermédiaires entre la présentation des attentes de l’atelier et le rendu final par les étudiants.

Dans cet atelier intensif, le partenariat avec l’OU permet de bénéficier de la participation de professionnels de l’urbanisme aux critic sessions. La diversité des points de vue va dans le sens des recommandations pédagogiques pour l’apprentissage en atelier (Kuhn, 2001 ; Salama et Wilkinson, 2007). Néanmoins, contrairement aux ateliers semestriels, leur présence est dans l’ensemble plus visible dans cet atelier intensif et la critique finale des projets se fait presque « à porte ouverte » vis-à-vis de ces professionnels. Dans ces critic sessions, les retours pédagogiques sont plus fortement contraints que dans les ateliers longs par ce qu’il est acceptable ou politiquement correct de dire aux étudiants face à un public extérieur à l’université. Ainsi, les enseignants et les experts réalisent un soft criticism, ce qui n’aide pas à souligner les faiblesses des projets des étudiants et leur remise en question par ces derniers. Sans être conscient des faiblesses de son projet, comment avancer ? C’est dans ce cadre que notre expérience pédagogique témoigne de l’apparition des biais d’ancrage nuisibles à l’itération nécessaire pour faire avancer le projet. Autrement dit, comment ne pas tomber amoureux à première vue de son projet si on n’a pas l’impression de recevoir de critiques ? Cette posture du soft criticism, liée aux temps courts de l’atelier, ne favorise-t-elle pas la multiplication des biais d’ancrage ? L’enjeu majeur des encadrants des ateliers intensifs consisterait à encourager l’autocritique qui va à l’encontre de ces biais d’ancrage et l’ambition réflexive des étudiants afin de les pousser dans l’avancée itérative du projet.

Si le biais d’ancrage semble constituer un risque pour l’apprentissage dans ce type d’atelier dit « intensif », les temps courts de projet peuvent bénéficier d’une « tolérance maîtrisée » des illusions de corrélation. Pour que ces conclusions hâtives de corrélations tirées de connaissances intuitives puissent fonctionner correctement dans un diagnostic du site préalable au projet, nous postulons qu’au moins deux conditions doivent être réunies. Premièrement, que les apprenants travaillent en groupe : l’illusion de corrélation sera (d’autant) plus proche du réel si elle est validée par plusieurs individus. Deuxièmement, que la situation soit familière : les étudiants doivent avoir eu en amont un récit de la problématique du territoire, des différents points de vue des acteurs et avoir effectué au moins une visite physique du terrain d’étude.

On peut mettre en relief l’illusion de corrélation à travers un travail d’étudiants récent. La consigne était d’élaborer pour le donneur d’ordre – la commune – une vision de développement spatial (urbanisme, mobilité, paysage/environnement) en respectant les principes théoriques énoncés pendant le cours. Dans un premier temps, le travail devait définir une analyse territoriale multiscalaire. Cette lecture du site, fondée sur une approche du territoire même et sur les nombreux documents de planification existants, devait définir les enjeux et les objectifs à poursuivre. Elle devait constituer un état des lieux de l’existant, dont le résultat attendu était une vision différenciée et intégrée (thématiques : mobilités, densités, espaces publics, fonctions urbaines, etc.) de l’espace régional dans le temps (passé, présent, futur) et à plusieurs échelles territoriales (espace extrarégional, région, commune, quartier). Comme demandé aux étudiants4 : « La lecture du site fait ressortir les éléments constitutifs et les potentiels du paysage urbain et détermine les permanences et invariants sur lesquels fonder le concept de l’aménagement à l’échelle du territoire. » La posture d’enseignement par la « mise en situation de commande publique » est très ambitieuse et complexe : elle se veut « proche de la réalité du métier ». Cependant, les étudiants avaient seulement dix jours pour développer le diagnostic attendu. Ainsi, l’illusion de corrélation est presque un outil pour simplifier la réalité de façon à poser un diagnostic hâtif.

Figure 1 : Ambiance d’une critic session

Source : Jacques Erard, service de communication UNIGE.

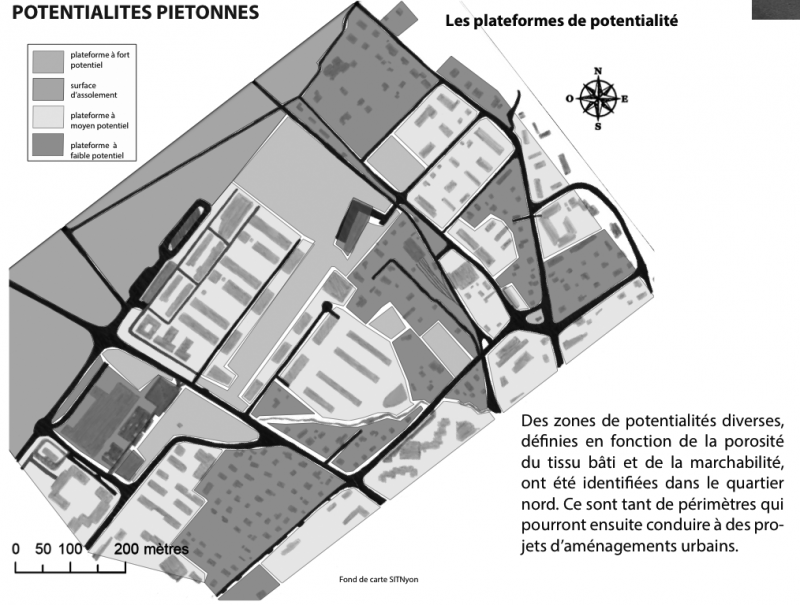

Dans l’exemple (fig. 2), le groupe d’apprenants établit une corrélation entre, d’une part, la difficulté de la gestion foncière liée à la propriété privée en zone de villas additionnée à la difficulté administrative de la compensation des surfaces d’assolement et, d’autre part, leur potentialité piétonne. Dans le cas présent, le biais cognitif s’est révélé être un atout, un accélérateur pour la définition d’un périmètre pertinent pour aboutir à un projet qualitatif (fig. 3) bien que fondé sur des connaissances intuitives. Dans ces postures projectuelles, ces diagnostics hâtifs peuvent s’avérer efficaces car ils permettent d’économiser du temps et des efforts qui peuvent être mieux investis dans la maturation du projet, et le coût d’une erreur n’a pas un impact significatif sur le résultat.

Figure 2 : Synthèse de l’analyse des potentialités pour les quartiers nord de Nyon

L’illusion de corrélation relie les difficultés dans les processus fonciers et administratifs avec la mesure de sa potentialité piétonne.

Source : groupe 6, master en développement territorial.

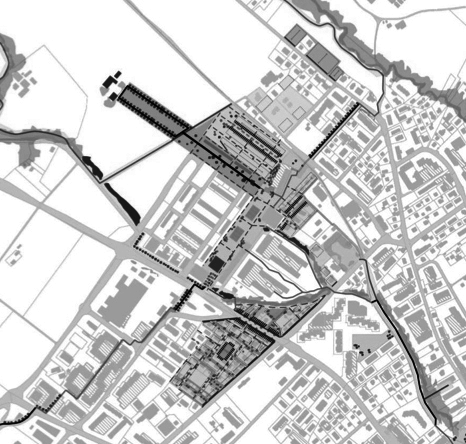

Figure 3 : Synthèse du projet pour les quartiers nord de Nyon

L’illusion de corrélation s’est avérée utile dans le choix d’un périmètre pertinent

Source : groupe 6, master en développement territorial.

L’organisation des ateliers à Genève respecte ces deux principes (travail en groupe et situation familière) pour utiliser l’illusion de corrélation comme un levier pour faire projet, en accordant une forte importance aux visites de terrain et au travail préalable. Ces conditions participent à l’émergence d’illusions de corrélation favorisant un passage à l’acte du faire projet plus rapide dans les temps courts de l’atelier. Les apports formatifs en urbanisme des ateliers sur le terrain pour l’apprentissage du métier de projeteur font consensus dans tous les milieux (Bridel, 2015). Le seul fait du déplacement sur le terrain qui incarne le site de projet contribue à entretenir leur capital social cosmopolite (Wagner, 2007) qui serait important pour la lecture que les apprenants font du site. Cependant la compréhension des rapports affectifs des expériences de terrain des étudiants n’est pas aussi bien développée (Boyle et al., 2007). En guise de conclusion, on pourrait dire que l’expérience préalable du terrain et le type d’informations (brutes ou simplifiées) mises à disposition de la classe prennent encore plus d’importance lors d’ateliers plus courts.

Expérience pédagogique 2 : l’apprentissage du faire projet des ateliers tokyoïtes

Contexte de l’atelier

En Europe et Amérique du Nord, l’enseignant à l’université, expert dans sa discipline, se forme à l’enseignement en l’expérimentant (Wouters et al., 2010) – apprentissage expérientiel – et les formations en pédagogie ne sont pas requises pour l’enseignement universitaire. Au Japon, l’apprentissage du faire projet au niveau master se déroule dans le cadre d’un lab – atelier5 qui accueille dans son sein l’étudiant qui y effectue tout son parcours universitaire. Chaque atelier est dirigé par une figure de la profession, qui obtient le poste de professeur dans une logique réputationnelle. Le groupe d’étudiants d’un atelier développe un fort sentiment d’appartenance à ce groupe. Les relations avec l’enseignant et inter-étudiants se fondent sur la tradition japonaise en établissant des rapports hiérarchiques clairs6.

Nous analysons ici l’atelier du Sejima lab de l’université de Keio7 à Tokyo, où le rôle d’enseignant universitaire se confond avec celui de directeur de bureau d’études, réunissant enseignant et praticien dans le rôle de sensei, à la fois maître, tuteur et supérieur hiérarchique. Le travail de Sejima en tant que directrice du bureau SANAA est largement documenté par la critique architecturale, en revanche son approche en tant qu’enseignante de projet est méconnue.

Sejima étant une grande admiratrice de Rem Koolhaas8, il n’est pas rare qu’on puisse retrouver la philosophie du fuck context (Koolhaas, 1995) dans ses postures d’enseignement. Le projet se concentre sur une expérimentation très poussée des familles formelles en faisant abstraction des usages et fonctions auxquels ces formes construites devraient être destinées. Ces familles formelles sur lesquelles les étudiants se penchent pendant leur apprentissage sont encouragées par le sensei car dans la pratique professionnelle, ces formes constituent le centre de ses intérêts (Contreras, 2009 ; Alonso et Almazán, 2011 ; Pallarés et al., 2016).

Figure 4 : Ambiance d’un atelier de projet à Tokyo

Source : l’auteure.

Pour dessiner le cadre de l’atelier Sejima à l’université de Keio, on résumera le contexte en deux traits majeurs. Premièrement, l’apprentissage (comme la posture de projet) est conçu de façon collaborative et s’inscrit dans la logique des rapports hiérarchiques traditionnels largement étudiés et critiqués pour leur inertie (Collinson S. et Wilson D., 2006), où les réussites et échecs ne sont jamais individuels mais appartiennent au collectif. Les performances pédagogiques, performances des étudiants, performances de l’atelier sont ainsi partagées par tous et il est difficile d’identifier à qui appartiennent les idées du projet puisque le projet est construit de façon collaborative et non-linéaire (Alonso et Almazan, 2011).

Deuxièmement, la posture de projet et celle d’apprentissage sont la même : il s’agit de suivre les lignes directrices marquées par le maître, en faisant ainsi preuve d’appartenance au groupe et en favorisant un apprentissage par imitation. C’est dans cette posture d’apprentissage du projet de manière mimétique que le biais cognitif est encouragé, voire maîtrisé et accepté pour faire projet.

Discussion autour des biais cognitifs dans l’atelier : un enseignement fondé sur le biais de représentativité

Dans la pratique du projet urbain, nous avons défini le biais de représentativité comme celui qui consiste à considérer un ou certains éléments limités comme représentatifs d’un site. Il généralise à partir de cas particuliers ou d’exemples, sans se fonder sur un raisonnement logique et probabiliste. Nous avons choisi de commenter un projet d’un étudiant qui apprend, par mimétisme du sensei, à utiliser le biais de représentativité comme outil d’ancrage au contexte territorial. Il s’agit d’un cas exemplaire d’apprentissage des outils projectuels du maître.

La posture projectuelle consiste à s’approprier l’essence d’un lieu pour en faire projet. Le biais cognitif de représentativité est utilisé par le sensei et par SANAA, de façon contemporaine au projet de l’étudiant que nous présentons, comme levier de construction intellectuelle du projet du Rolex Learning Center de Lausanne (Suisse). Le projet du Rolex mobilise en effet ce biais cognitif : le projet part du diagnostic que l’essence de la ville est l’ambiance créée par une topographie vallonnée. Ce biais cognitif opère une généralisation de l’urbain lausannois pour le réduire à une ambiance topographique. Le projet cherche à reproduire cette ambiance – qui serait l’essence du contexte urbain – et à faire ainsi écho au contexte urbain où le projet est placé. Le lien contexte-projet se fait par la reproduction des ambiances urbaines (lumières, vues croisées, orientations) induites par les topographies lausannoises qui sont reproduites à l’intérieur de l’espace architectural projeté. La métaphore spatiale au sens poétique du terme utilise la topographie comme lien abstrait entre l’objet architectural et son contexte géographique imagé. Ce biais de représentativité sert à surmonter les difficultés d’une lecture approfondie du territoire dues aux barrières linguistiques et culturelles à l’heure de faire projet.

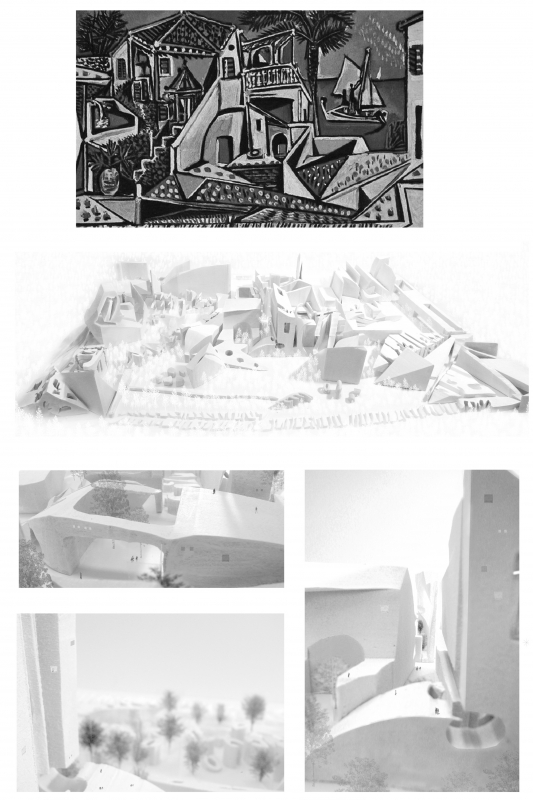

La teaching philosophy de l’atelier étant d’imiter les outils de projet du sensei, le projet urbain réalisé par les étudiants du Sejima lab consiste à créer pendant une durée de deux semaines un « morceau de ville de qualité » en bord de mer. Plusieurs projets s’efforcent de capter une essence d’ambiance pour en faire projet dans une simulation claire du projet lausannois9 de SANAA. Dans la figure 5, le projet de l’étudiant propose de transposer les géométries du tableau Paysage méditerranéen de Picasso pour créer une ambiance urbaine. Le contexte et les fonctions n’ont que peu d’importance.

Figure 5 : Illustration du projet de l’étudiant Tetsuya Murano, 2009

Les formes architecturales imaginées par Pablo Picasso en 1953 dans Paysage méditerranéen sont reprises par l’étudiant pour réaliser un projet urbain où tout l’effort est consacré aux ambiances et formes en dehors de toute contrainte territorialisante.

Notre postulat est que, dans cette posture projectuelle, l’importance du contexte est très faible et les biais de représentativité sont au cœur même de la posture. L’accent est porté sur l’expérimentation spatiale et formelle à travers la mobilisation des catalogues formels, souvent ceux de l’enseignant. Cette expérimentation formelle et collective mobilise principalement l’outil de la maquette physique (Alonso et Almazan, 2011).

Figure 6 : Usage intensif des maquettes de projet à Tokyo comme outil clé pour penser les formes d’une façon collective

Source : l’auteure.

La suppression des individualismes à l’heure de faire projet, le renforcement du sentiment d’appartenance au groupe et des étudiants qui sont à la fois apprenants et enseignants-tuteurs d’autres collègues moins expérimentés sont des éléments porteurs de l’organisation de la société japonaise dans le champ de la pédagogie du projet. La conséquence de l’ancrage dans la tradition et la forte inertie des organisations au Japon (Collinson et Wilson, 2006) se traduisent dans l’expérience pédagogique du projet par la présence importante des biais cognitifs qui facilitent la tâche de « lecture du contexte » pour se concentrer sur l’apprentissage mimétique du langage formel du sensei. Ainsi, les projets d’étudiants produisent des copies « littérales » des œuvres de leur maître ou des interprétations très directes. Dans ces milieux où le projet est réalisé de façon collective, ce biais de représentativité est encouragé, perçu d’une façon positive comme une expérience d’approche au savoir-faire du projet par l’approche de la maîtrise des outils que le sensei mobilise pour ses projets.

Figure 7 : Usage intensif du dessin à main levée à Genève comme outil clé pour penser le projet

Source : l’auteure.

Quelle pertinence d’une prise de conscience des biais cognitifs dans la pédagogie du faire projet ?

Dans un monde académique hautement compétitif et internationalisé via la mobilité académique, l’enseignement du projet compte toujours plus d’enseignants provenant d’autres contextes culturels. Les deux récits d’expériences pédagogiques ont été ici mis à plat par l’auteure dans le but d’analyser et comprendre a posteriori son vécu d’enseignement. Les différentes postures projectuelles et philosophies sous-jacentes sont inconnues par l’enseignant avant de réaliser le travail d’encadrement : l’enseignant apprend lui-même les logiques de chaque institution et le contexte en les assimilant quand il est en immersion totale dans l’institution. Ce travail d’analyse constitue un premier tableau rétrospectif qui s’étoffera avec les expériences futures.

Plus concrètement, à travers le parcours commenté des démarches projectuelles des étudiants de l’université de Genève, nous pouvons nous questionner sur la spécificité des ateliers de projet de courte durée. Une mise en perspective avec des dispositifs similaires au Japon invite en outre à réfléchir sur l’importance des modèles d’organisation d’un atelier.

La double grille de lecture des processus d’apprentissage du projet par le contexte et par les biais cognitifs permet d’identifier les vecteurs de l’enseignement qui génèrent des biais non-désirés et ceux qui exploitent ces biais de façon positive dans une visée pédagogique. Des exemples ont servi à illustrer d’où ces biais prennent leur origine. Revenant sur notre questionnement de départ : l’apparition de ces biais cognitifs incarne-t-elle un levier ou une faiblesse pour la pédagogie du projet ? Les ateliers de projet analysés ont permis de constater que ces raccourcis sont perçus comme intéressants par les étudiants-projeteurs car ils leur permettent de tisser un lien intellectuel avec l’objet projectuel désirable. La capacité de penser par itération les informations extrêmement variées relatives au projet requiert un temps de maturation qui permet de faire des choix de projet et de prendre des décisions. De ce fait, nous pouvons questionner la tendance actuelle à condenser le travail d’atelier sous des formats pédagogiques intensifs qui ne laisseraient pas le temps nécessaire à la maturation intellectuelle des projets et multiplieraient le risque de tomber dans des biais cognitifs, dans la mesure où ils accélèrent la pensée du projet.

De plus, une des difficultés dans la pratique d’enseignement lors des ateliers intensifs est celui de la mise en tension entre des territorialités complexes et des temporalités de maturation d’une pensée consolidée du projet. Devillers (1994) définit ainsi le projet urbain : « Il est une pensée de la reconnaissance de ce qui est là, des traces, du substrat, une reconnaissance du mouvement et du flux dans lequel on se situe, des fondations sur lesquelles on s’appuie pour établir des fondations pour d’autres qui viendront après. » La prise en compte de l’existant semble l’enjeu majeur pour le démarrage du faire projet. Puisque la contrainte qui règne est le temps, jusqu’à quel niveau de décomplexification des territorialités dans la commande aux étudiants doit-on aller ? Autrement dit, la « mise en situation de commande publique » qui met les étudiants face aux contraintes (juridiques, économiques, etc.) réelles ne serait-elle pas très adaptée à ces ateliers intensifs ? On pourrait postuler qu’un atelier court nécessite encore plus de préparation en amont pour que les projets arrivent à surmonter les biais cognitifs lors du diagnostic.

En somme, une prise de conscience de ce phénomène psychologique dans les processus d’apprentissage nous semble être nécessaire pour maîtriser son impact pédagogique. Dans les cas genevois, la prise de conscience de ces biais de représentation en tant que raccourcis mentaux s’est avérée utile à l’accélération nécessaire du temps de lecture du territoire. A contrario, le contexte stressant des ateliers intensifs montre bien les risques, si ces raccourcis ne sont pas maîtrisés, de nuire à la qualité et surtout à la pertinence du processus pédagogique portant sur la réalisation d’un projet. La mise en perspective par le cas tokyoïte de l’apprentissage expérientiel par mimétisme du maître nous fait prendre conscience de l’importance de la philosophie de l’enseignement dans la pédagogie du projet.