Après la phase de réflexion et de programmation transversale incarnée par les Agendas 21 et les Plans climat locaux, le développement durable de la ville entre dans une phase d’opérationnalisation en Europe et en Amérique du nord. Le bâtiment a été l’un des principaux champs d’application de ces programmes, non seulement parce qu’il absorbe une part importante de la consommation d’énergie, mais aussi parce que des professionnels du secteur s’étaient déjà mobilisés (Henry & Paris, 2009). Initiées au tournant des années 2000, les méthodes d’évaluation environnementale des bâtiments ont en effet été rapidement adoptées sur des marchés de niches de la construction HQE en France (Cauchard, 2010), BREEAM au Royaume-Uni (Debizet & Symes, 2009) et LEED aux États-Unis, et elles ont préparé une évolution du régime sociotechnique (Geels & Schot, 2007), notamment l’étape de la réglementation thermique 2012 (Debizet, 2012).

Cette opérationnalisation du développement durable de la ville s’appuie effectivement sur des connaissances et des outils facilement applicables aux bâtiments (réglementation thermique, certification environnementale, guides…) et à la programmation urbaine (label ÉcoQuartier, cahier des recommandations environnementales…). Elle est aussi incarnée par des objets techniques tels que les panneaux photovoltaïques, les pare-soleil ou encore les toitures végétalisées. La diffusion et l’utilisation croissante de ces connaissances, outils et objets font craindre la généralisation de dispositifs techniques inadaptés (Chautard, 2010 ; Neuwels, 2013) et une standardisation des formes architecturales.

Menés au nom de la durabilité, les processus de normalisation centrés sur des prescriptions technico-architecturales conduisent-ils à l’adoption généralisée de ces dernières ? À quelles conditions, un ensemble de normes techniques, de connaissances et de savoir-faire relatifs à un dispositif technico-architectural conduit-il à la généralisation de celui-ci ?

Le cas des toitures végétalisées en Amérique du nord se prête à cette question. D’une part, parce que c’est un dispositif qui est à la fois technique (juxtaposition de couches d’étanchéité, de drainage, de substrat et de végétaux) et architectural (forme en toit plat, fabrication d’un paysage et d’une ambiance…). D’autre part, parce qu’une association unique fédérant la plupart des professionnels mène depuis quinze ans un travail de formulation de prescriptions, de formation des professionnels et de promotion en direction des milieux de l’architecture et de l’urbanisme ainsi que des autorités publiques aux États-Unis et au Canada (Carter & Fowler, 2008).

Nous cherchons à montrer ici que le travail de normalisation nationale et internationale ne conduit pas une généralisation des toits verts1 au-delà de quelques niches du marché de l’immobilier. Les résultats présentés s’appuient sur une enquête menée dans trois villes américaines (Chicago, Portland et Washington) dans le cadre de la recherche « Chemins de l’innovation urbaine » menée avec le soutien de l’université de Montréal et de Stanford University, et financée par le programme d’observation de la recherche sur la ville durable de l’ADEME2.

Après la présentation des activités de l’association Green Roof for Healthy Cities (GRHC), nous montrons que la réalisation de toits verts est concentrée dans une poignée de villes américaines. Ensuite, l’analyse diachronique des actions menées par ces municipalités expose la nature et, par comparaison, les effets de différentes réglementations et incitations. Le caractère indispensable de ces dernières dans une optique de végétalisation massive des toits est étayé par l’analyse des spatialités des bénéfices des toits verts. Enfin, la dernière section identifie les situations singulières auxquelles sont confrontées les rares villes où les toits verts se généralisent.

Guides, bonnes pratiques et qualifications : les activités d’une association professionnelle nord‑américaine

Aux États-Unis et au Canada, l’association Green Roof for Healthy Cities (GRHC) apparaît incontournable dès que l’on cherche un colloque, une revue ou un professionnel spécialisés sur les toits verts. Par sa couverture géographique et la multiplicité des échanges d’information, GRHC joue un rôle essentiel dans la formulation et la circulation des connaissances (les deux activités étant liées) entre les villes nord-américaines.

-

Elle met des publications scientifiques à disposition et édite une revue présentant des réalisations exemplaires sur une grande variété de bâtiments mobilisant l’imaginaire de la nature en ville et l’idéal de « sustainability », deux concepts réunis par l’adjectif green : green building, green cities…

-

Elle élabore et vend des guides techniques, organise des sessions de formation dans les principales métropoles américaines et délivre ainsi des attestations de qualification des professionnels pour les différents métiers de la végétalisation des toits (conception, réalisation, entretien…). Ces activités contribuent à diffuser les connaissances et les savoir-faire et à fiabiliser la qualité des réalisations assurées par les professionnels de la construction et du paysage. Il s’agit d’améliorer durablement l’image des toits verts.

Outre les activités de GRHC, il convient de mentionner la production de normes techniques auxquelles participent les branches professionnelles et diverses institutions politiques fédérales au sein de l’American Society for Testing and Materials, l’organisme qui rédige et produit des normes techniques concernant les matériaux, les produits, les systèmes et les services. La normalisation s’avère très active sur l’objet « toit vert », portant sur la mise en œuvre de la végétalisation et la mesure des performances. En 2014, sept normes relatives aux toits verts étaient en vigueur, dont quatre étaient des mises à jour de normes établies en 2005. En définissant des caractéristiques techniques, ces normes évitent au prescripteur (maître d’ouvrage, architecte…) d’avoir à rédiger, dans le cahier des charges des travaux, des spécifications détaillées que devront respecter les entreprises soumissionnaires ; elles contribuent ainsi à réduire les coûts de transaction entre professionnels et à fiabiliser les performances finales. Sous la pression de leurs assureurs, les professionnels de la conception introduisent ainsi ces normes dans les contrats de construction dès lors qu’un toit vert est demandé. L’existence d’une norme technique nationale ou internationale relative à un dispositif de construction ne constitue en rien une obligation légale à réaliser cet élément. En revanche, elle peut faciliter le travail de rédaction d’une réglementation imposant le dispositif. La vaste doctrine sur les toits verts rassemblée et véhiculée par GRHC a inspiré ces normes techniques et constitue la base d’éventuelles réglementations municipales, d’État ou fédérales.

Chaque année, l’association édite un classement des métropoles en fonction de la surface de toits verts réalisée sur leur territoire. Elle contribue ainsi à révéler les actions des municipalités volontaristes et à accroître la motivation des élus et des techniciens en offrant notoriété et légitimité. Lors de conférences régionales et continentales organisées à intervalles réguliers, elle met en valeur des membres de l’association, des partenaires académiques ainsi que des maîtres d’ouvrage immobiliers et des autorités locales en leur décernant des distinctions pour leurs actions exemplaires en faveur de la végétalisation des toitures. Il s’agit d’inciter les autorités locales à prescrire les toits verts non seulement sur leurs propres bâtiments mais aussi sur les bâtiments privés.

Green Roofs for Healthy Cities n’est pas une émanation d’autorités publiques. Elle rassemblait plus de 400 membres en 2012 : des industriels fournisseurs de produits (membrane, drain, substrat, plantes…), des concepteurs (architectes et paysagistes), des professionnels impliqués dans la mise en œuvre de toits verts ainsi que des juristes et des scientifiques3. Elle a été créée en 1999 avec le soutien d’une société de conseil de Toronto et de huit compagnies économiquement intéressées par le développement des toits verts. Ses actions correspondent aux objectifs explicites qu’elle s’est fixés à l’origine (Peck et al., 1999) : la promotion des toits et murs végétalisés auprès des parties prenantes (notamment les autorités locales) et du grand public, l’amélioration de l’évaluation des bénéfices de ces systèmes et la formation de ses membres et des parties prenantes.

En somme, GRHC a cherché à faire apparaître les toits comme un bien commun multiscalaire, dont la végétalisation servirait tout à la fois le propriétaire du bâtiment, la ville qui l’entoure et la planète. Pour ce faire, elle mobilise abondamment le désir de nature en ville et l’imaginaire de la durabilité. Mais ses actions ont-elles des impacts sur la végétalisation effective des toits ?

Une croissance disparate des toits verts dans les villes américaines

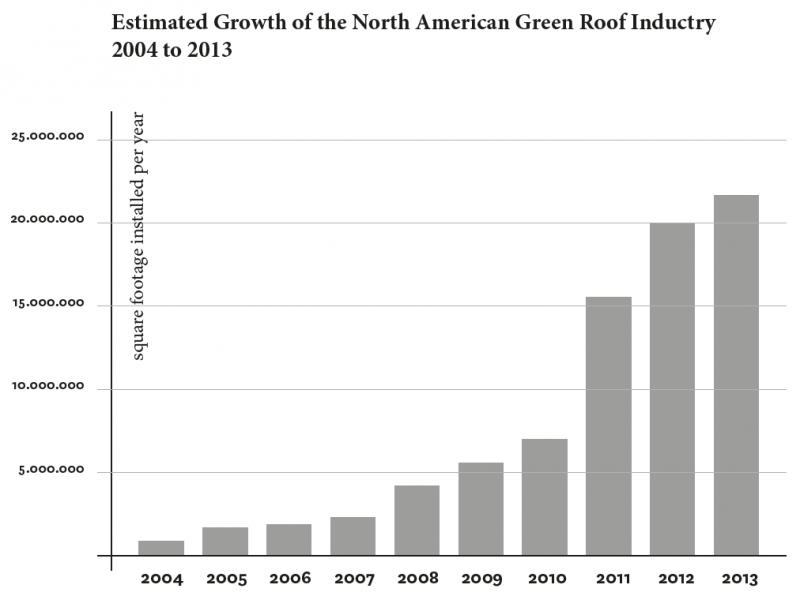

La surface de toits verts réalisée chaque année ne cesse d’augmenter depuis le début des années 2000 aux États-Unis et au Canada. Ainsi, vingt fois plus de toits verts ont été installés au cours de l’année 2013 par rapport à 2006. La progression est continue depuis 2004, si l’on excepte la période 2009-2010, qui correspond à une baisse drastique des livraisons de bâtiments neufs du fait de la crise immobilière (fig. 1).

Figure 1. Surface annuelle de toits verts mis en œuvre aux États‑Unis et au Canada (GRHC 2014)4

(100 square foot = 9,2 mètres carrés)

Source : Green Roofs for Healthy Cities, www.greenroofs.org

Cependant, il convient de bien situer les surfaces de toits verts par rapport à la construction de bâtiments à l’échelle des États-Unis et du Canada : la surface de toits verts installée demeure largement minoritaire.

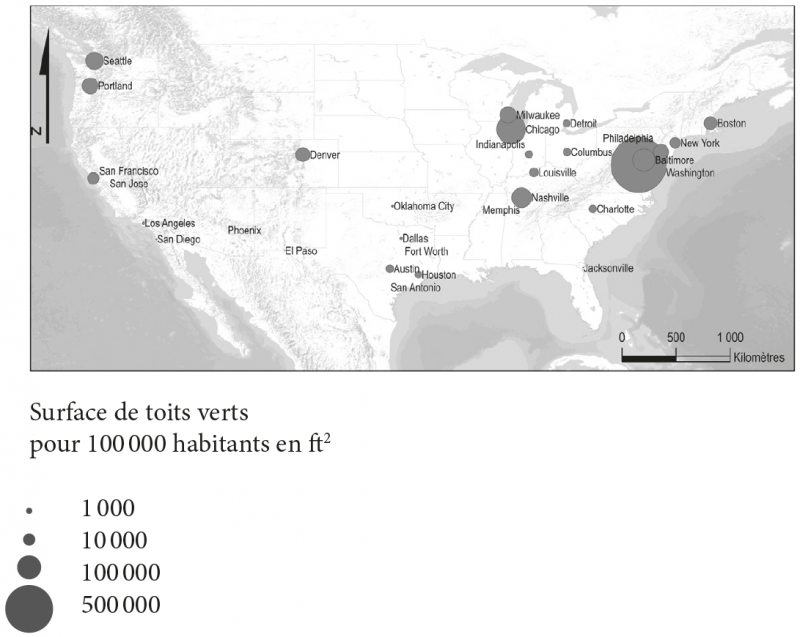

La végétalisation de toits se concentre désormais (en 2012, fig. 3) dans quelques métropoles. Comme le montre la carte des surfaces de toits verts par habitant dans les trente villes des États-Unis les plus peuplées (fig. 2)5, ceux-ci sont l’apanage des villes du Nord. Leur quasi-absence dans les villes du Sud peut sans doute s’expliquer par la difficulté à maintenir de la végétation sans arrosage. Ceci étant dit, les disparités sont aussi fortes entre les villes du Nord. Dans la plupart de ces villes, sur la période 2010-2013, le taux de végétalisation des toits se situe entre 0,01 et 0,1 m2 par habitant.

Figure 2. Cartographie des surfaces de toits verts par habitants installés entre 2010 et 2013 dans les trente villes américaines les plus peuplées

(Debizet-Morandy)

Figure 3. Surface des toits verts installés au cours des années 2008 et 2012 par métropole (ville et aire urbaine) aux États-Unis et au Canada (GRHC)

Chicago et Washington font exception avec des surfaces nettement supérieures. Il s’y installe entre 5 et 10 fois plus de toits verts par habitant que dans les autres villes du nord des États-Unis. La comparaison de Washington avec ses voisines Philadelphie, Baltimore et New York laisse penser que le régime climatique ne peut expliquer cet écart. Idem pour Chicago par rapport à Milwaukee et Indianapolis.

Parmi les villes restant dans le top ten, Chicago et Washington se détachent de New York et de Philadelphie depuis 2011. Dans ces quatre villes, les projets de toits verts se comptent par dizaines chaque année. Tout comme à Portland, en Oregon, la ville d’où est parti le mouvement « green roof ». Elle a disparu du top ten en 2008 (11e) mais se maintient constamment dans les vingt premiers.

À l’image des années 2008 et 2012 (fig. 3), la moitié des villes entrent et sortent du top ten chaque année. Les apparitions ponctuelles s’expliquent en général6 par la végétalisation d’un toit de très grande surface (centre commercial, usine, parking municipal…) et un faible nombre annuel de projets.

Au-delà des épiphénomènes, comment expliquer les écarts de surface de toit entre les villes et en nombre de projets ? Comment expliquer les progressions de Chicago et de Washington ?

Action des municipalités à Portland, à Chicago et à Washington

L’enquête menée auprès des acteurs des toits verts des trois villes américaines permet d’apporter des éléments de réponse. Son objectif était de comprendre la dynamique de progression des toits verts et d’identifier les dispositions prises par les municipalités (Debizet, 2014).

Portland et Chicago ont été les premières villes américaines à promouvoir les toits verts au tournant des années 2000, en réalisant des bâtiments exemplaires et en formulant des recommandations techniques à destination des acteurs de l’immobilier (promoteurs, architectes…). Quelques années plus tard et deux ans avant Washington, ces municipalités ont instauré des subventions dédiées à la végétalisation des toits. Jusqu’en 2006, Portland et Chicago partageaient les premières places du classement de GRHC avec Philadelphie et New York, autres pionniers des toits verts.

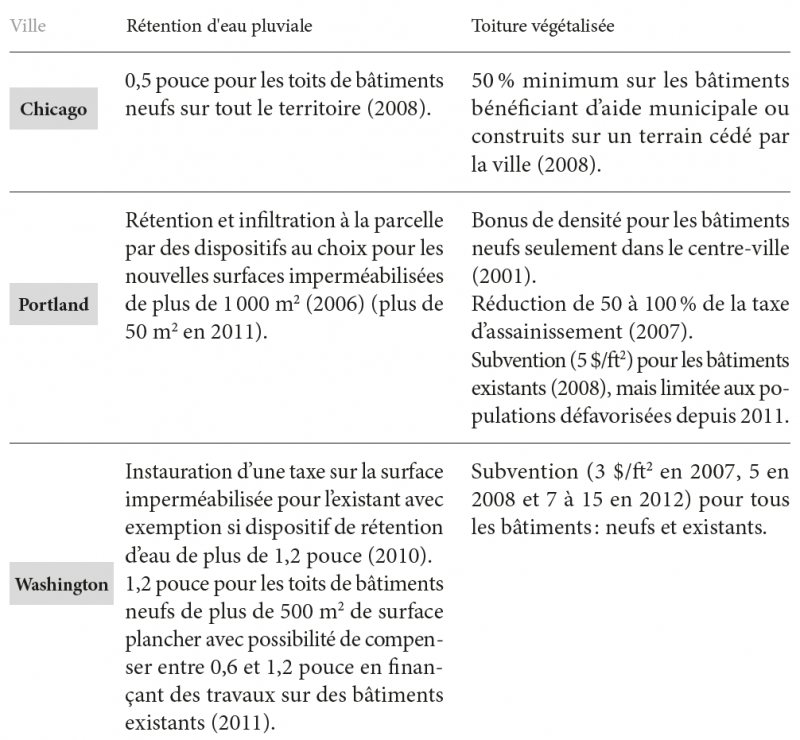

Par la suite, les stratégies de Chicago et de Portland ont divergé. Les actions déployées à Chicago (tableau 1) relevaient d’une systématisation de la prescription toit vert tandis que Portland se recentrait sur la rétention des eaux pluviales (dont le toit vert n’est qu’une solution parmi d’autres). Plus précisément :

-

Chicago a imposé en 2008 la végétalisation de la toiture des projets immobiliers recevant déjà un financement de la municipalité (au titre du renouvellement urbain, du logement social ou du développement économique) ou localisés sur un terrain vendu par la municipalité. Ces conditions correspondaient en fait à la majorité des projets puisque la ville de Chicago a une tradition très interventionniste en matière de développement économique et social, et maîtrise le foncier de très nombreuses friches industrielles. De ce fait, la Ville réservait ses subventions « toits verts » aux maisons individuelles et aux petits immeubles résidentiels construits hors de ces zones. Elle a instauré parallèlement une obligation de rétention des eaux pluviales de 0,5 pouce (1,27 cm) sur tout le territoire, qui peut être assez facilement assurée si le quart de la surface du toit est végétalisé ou, dans le cas des maisons individuelles ou des petits collectifs en périphérie, par des dispositifs au sol.

-

Portland a entrepris des actions dans deux directions : les incitations économiques spécifiques aux toits verts et les règles de construction liées à la rétention des eaux pluviales. Elle a instauré en 2008 des subventions légèrement inférieures au surcoût de la végétalisation, réservées aux populations défavorisées depuis 2011. Elle a aussi conditionné des réductions de la taxe d’assainissement à la végétalisation de la toiture. Parallèlement, elle a obligé les porteurs de projet immobilier à adopter des dispositions de rétention et d’infiltration des eaux pluviales prédéfinies par un référentiel technique au-delà de 1 000 m2 de surface imperméabilisée en 2006, et de 50 m2 depuis 2011. Ces dispositions ont conduit à une végétalisation quasi-systématique des toitures des nouveaux bâtiments commerciaux mais pas de celles des bâtiments résidentiels, qui disposent en général de surfaces au sol drainables et végétalisables suffisantes pour satisfaire les exigences municipales en matière de rétention d’eau.

Tableau 1. Principales dispositions réglementaires et incitatives déployées à Washington, à Chicago et à Portland

Arrivé plus tardivement dans le peloton de tête du classement GRHC et leader des dernières années, le district de Columbia (correspondant à la ville de Washington7) a misé sur les exigences en matière de rétention des eaux pluviales. Comme la ville de Portland, il propose depuis 2007 une subvention aux toits verts (augmentée en 2008 et 2012) qui s’élève à 15 dollars (environ 13,50 euros) par pied carré (un peu moins de 1/10e de m2) dans les quartiers les plus pauvres. Cependant, la mesure phare est la création d’un marché de compensation visant à faire cofinancer la végétalisation des toits existants par les porteurs de projet immobilier neuf. Plusieurs dispositions ont été mises en place conjointement en 2010 et 2011 :

-

modification de l’assiette de la taxe d’assainissement : la taxe forfaitaire par ménage (et par entreprise) est remplacée par une taxe proportionnelle à la surface imperméabilisée de la parcelle avec possibilité d’exemption de taxe en cas de travaux de végétalisation de la toiture ;

-

exigence d’une hauteur minimale de rétention d’eau pluviale de 1,2 pouce pour tous les projets nouveaux ou rénovés de plus de 500 mètres carrés, mais avec la possibilité de réaliser jusqu’à la moitié du volume de rétention correspondant en végétalisant la toiture d’un bâtiment existant situé sur le territoire municipal,

-

instauration d’une bourse, contrôlée par la Ville, de volumes de rétention permettant à un promoteur d’acquérir le droit de ne pas retenir 1,2 pouce d’eau pluviale et à un propriétaire de bâtiment existant de vendre, et ainsi de faire financer, le volume de rétention associé à la végétalisation de son toit.

Introduit par la loi fédérale Clean Water Act, le principe de marché de compensation était mis en œuvre pour les polluants de l’eau par quelques villes américaines. À Washington, il est conçu de façon à inciter les promoteurs qui construisent à financer la végétalisation de toits existants dans les quartiers pauvres de la ville grâce à la subvention municipale plus élevée. Autrement dit, le marché de compensation de rétention d’eau est pensé pour transférer des fonds des quartiers/bâtiments riches vers les quartiers pauvres, là où les propriétaires ont peu les moyens de financer la végétalisation8.

En fait, la municipalité s’appuie sur deux atouts singuliers. Le premier est l’attractivité d’une adresse postale dans la capitale fédérale. Le second est la limitation de hauteur des bâtiments9 : contrairement aux autres métropoles américaines, il n’y a pas de gratte-ciel à Washington. Ces deux facteurs contribuent au dynamisme immobilier pour des bâtiments résidentiels ou tertiaires de taille moyenne sur une grande partie du territoire du district de Columbia, y compris dans des zones de rénovation urbaine. La municipalité ne peine donc pas à imposer des mesures drastiques aux promoteurs, quitte à accepter des dérogations si elles se traduisent par des transferts financiers vers les propriétaires de bâtiments existants. Il faut noter que le district mène parallèlement, via des associations, une politique proactive d’information et d’accompagnement des habitants défavorisés et de formation qualifiante de professionnels et de chômeurs aux travaux de végétalisation.

Des exigences en matière de rétention des eaux pluviales sur les nouvelles constructions ont été adoptées par les trois villes, qui les ont étendues par étapes à la quasi-totalité des bâtiments neufs. D’autres solutions que le toit vert permettant de satisfaire cette exigence, cette disposition ne s’est pas traduite par la généralisation des toits verts, comme l’illustre le cas de Portland, où la progression est modeste comparativement à Chicago et à Washington.

Ces deux dernières villes ont choisi deux voies différentes qui portent chacune leurs fruits. Chicago impose le toit vert à tous les projets immobiliers sur lesquels elle a prise et réserve les incitations économiques à quelques cas complémentaires. À l’inverse, Washington a développé un puissant et complexe système d’incitation financière fondé sur des exigences élevées en matière de rétention des eaux pluviales : le toit vert n’est pas une prescription obligatoire mais il est considéré et traité comme la solution simple satisfaisant assurément ces exigences dès lors que certaines caractéristiques de mise en œuvre sont respectées, et le dispositif bénéficie aussi aux bâtiments anciens.

Au vu des statistiques de toits verts dans les villes américaines, il apparaît que des obligations portant sur une grande part de la construction neuve ou des incitations économiques fortes appliquées à l’ensemble du parc de bâtiments sont nécessaires à une généralisation des toits verts, mais elles sont rarement mises en place dans les villes américaines. On peut se demander pourquoi de telles dispositions sont nécessaires et pour quelles raisons elles ont été déployées spécifiquement à Chicago et à Washington.

Pourquoi des incitations ou des obligations sont‑elles nécessaires ?

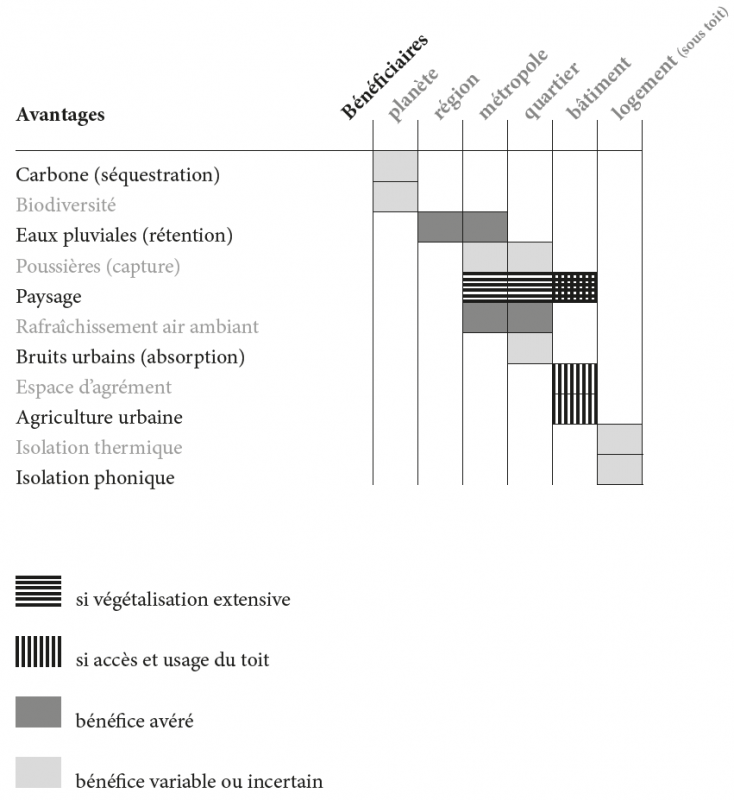

Les promoteurs des toits verts et les publications scientifiques attribuent de nombreux avantages à la végétalisation des toits : rétention des eaux de pluie (Dagenais et al., 2011 ; Czemiel Berndtsson, 2010), atténuation des températures de surface et évapotranspiration réduisant le phénomène d’îlot de chaleur urbain (Gago et al., 2013 ; Kleerekoper et al., 2012 ; Susca et al., 2011), isolation thermique des toitures (Saadatian et al., 2013 ; Castleton et al., 2010), contribution à la biodiversité, capture des poussières et polluants (Rowe, 2011), séquestration de dioxyde de carbone, absorption des bruits automobiles et contribution au paysage, voire à la création d’espaces d’agrément supplémentaires (Mees et al., 2013).

Ces avantages sont à mettre en regard avec les coûts supplémentaires augurés par les toits verts. Dans le cas d’une végétation extensive10, le coût de réalisation de 5 dollars par pied carré et celui de la visite annuelle de contrôle de la végétation sont partiellement compensés par l’augmentation de la durée de vie de la membrane d’étanchéité (Liu & Baskaran, 2003). Ces coûts sont sensiblement plus élevés dans le cas d’une végétation intensive, c’est-à-dire susceptible de supporter plantes et arbustes qui caractérisent un jardin paysager.

Eu égard aux nombreux avantages environnementaux des toits verts, on peut s’étonner que les acteurs de la construction n’en aient quasiment pas réalisé au cours du XXe siècle. Pour comprendre ce paradoxe, il convient d’identifier la spatialité des avantages que peut apporter la réalisation d’un toit vert.

Tableau 2. Spatialité des bénéfices des toits verts

(Debizet)

En fait, les bénéfices sont relativement faibles pour les occupants de l’immeuble. L’accroissement de l’isolation thermique et phonique est relatif, car cette fonction est déjà assurée par des dispositifs conventionnels du fait de la réglementation, et elle ne bénéficie de toute façon qu’aux habitants du dernier étage. Le principal bénéfice pour les habitants et les propriétaires de l’ensemble de l’immeuble tient à la possibilité d’utiliser le jardin en toiture, mais cela suppose une végétalisation intensive relativement coûteuse à installer et à entretenir ainsi qu’un accès permanent.

La vue sur le toit végétalisé, la capture des poussières et un moindre rayonnement thermique de la toiture constituent un bénéfice dans les rares cas où des riverains dominent le toit (Peng & Jim, 2013). La séquestration du carbone (atténuant le changement climatique global) et la contribution à la biodiversité varient substantiellement selon l’intensité de la végétation et les apports hydriques (Speak et al., 2013 ; Cook-Patton & Bauerle, 2012). Finalement, la rétention des eaux pluviales (Vijayaraghavan et al., 2012 ; Zhang et al., 2012) et l’évapotranspiration (atténuant la chaleur urbaine) constituent les externalités positives les plus fréquentes d’un toit vert : il bénéficie donc essentiellement à l’autorité locale en charge du réseau d’assainissement et, ce faisant, à l’ensemble des habitants de l’aire urbaine.

Les eaux pluviales comme motivation majeure confortée par des circonstances exceptionnelles à Washington et à Chicago

Les premiers toits verts réalisés concernaient essentiellement des bâtiments emblématiques certifiés LEED11. En effet, la végétalisation du toit permet de gagner des points supplémentaires dans plusieurs rubriques de l’évaluation environnementale et, par conséquent, d’atteindre dans des conditions économiques raisonnables les seuils Gold voire Platinum véhiculés par les acteurs de la finance (voir article de Cyril Boisnier p. 38).

Au milieu des années 2000, les toits verts ont servi d’illustration au programme volontaire d’actions durables des trois villes étudiées, équivalent du Plan climat local développé à la même période par des villes françaises pionnières. L’élaboration de ce programme, explicitement inscrit dans l’idéal de « sustainability », est pilotée par le maire dans un objectif de forte visibilité politique par les électeurs et les milieux économiques (concurrence d’image entre villes pour attirer les emplois tertiaires supérieurs)12. Ces Plans climat locaux ont ainsi mis le principe d’une forte action municipale en faveur des toits verts à l’agenda de l’ensemble de l’administration municipale.

La cause n’était cependant pas acquise. Les services municipaux en relation avec les acteurs de l’urbanisme et de l’immobilier se montrent réticents à insérer la prescription green roof dans les règlements d’urbanisme. À Portland, le service de l’environnement, ardent promoteur des toits verts, se voyait simplement attribuer une enveloppe budgétaire pour des subventions, faute de convaincre les autres services et les élus de la nécessité de réglementer. À Washington, le service de l’environnement était bien le seul de l’administration municipale à porter le toit vert. À Chicago, il a fallu plusieurs années de portage politique par le maire avant d’aboutir à des prescriptions dans les différents secteurs de l’action municipale.

Si les Plans climat ont créé une fenêtre d’opportunité à la fois comme processus et comme discours, les entretiens que nous avons menés avec des responsables des services municipaux font apparaître le rôle d’un enjeu local majeur – la surverse des eaux polluées dans le milieu naturel – dans le basculement de la machine administrative municipale en faveur des toits verts.

Portland. Un tiers du réseau d’assainissement de la ville mélange les eaux pluviales avec les eaux usées (réseau unitaire) ; il en découle des déversements d’eaux polluées dans la rivière lors des épisodes pluvieux intenses. Conformément à la loi fédérale Clean Water Act, la Ville doit solliciter un permis provisoire de rejet des eaux polluées auprès de l’État, sous le contrôle de l’agence fédérale de protection de l’environnement (US-EPA). Pour obtenir le premier permis, en 1995, elle s’était engagée à mener de très importants travaux sur le réseau d’assainissement municipal. Lors du renouvellement du permis, en 2004, et alors qu’elle n’avait pas exécuté les travaux, elle a proposé une gestion intégrée du bassin-versant, approuvée en 2005 : le Portland Watershed Management Plan. La rubrique « Stormwater Management » souligne le rôle de la végétalisation des toits en termes de réduction du ruissellement des eaux pluviales. L’exigence de rétention des eaux pluviales pour les surfaces de toits supérieures à 1 000 m2 a été introduite quelques mois plus tard dans le règlement d’urbanisme.

Chicago. Le réseau unitaire couvre une grande partie du territoire municipal. Afin de réduire le risque de surverse des eaux polluées dans le lac Michigan (Grabs Project 2010) et de satisfaire la loi fédérale Clean Water Act, la Ville a construit un grand réservoir, qui s’est avéré insuffisant. La qualité des eaux de ce lac représentant un enjeu de cadre de vie – et donc économique et politique – important, le maire a lancé en 2003 la Great Lakes and St. Lawrence Cities Initiative, qui rassemble les grandes villes dans l’objectif de protéger les Grands Lacs et le Saint-Laurent en tant que milieux naturels. Les villes travaillent ensemble pour observer le milieu naturel, améliorer les infrastructures de traitement des eaux avant rejet et développer des programmes de protection.

Washington. Un tiers du réseau d’assainissement de la ville est unitaire (Deutsch et al., 2005). Le réseau est saturé à 75 reprises par an et déverse directement 1,5 million de gallons (environ 5,7 millions de litres) d’eaux polluées dans la rivière Anacostia. Le permis renouvelé de 2004 prévoit d’importants travaux à réaliser sur le réseau d’assainissement en complément du déploiement de green infrastructures, dont les toits verts. Évalués à plus de 2,5 milliards de dollars, ces travaux représentent une somme considérable pour une ville de 600 000 habitants. Avec deux ans de retard, et après des négociations tendues avec US-EPA, le permis est renouvelé en octobre 2011, juste au moment où le district de Columbia introduit de très ambitieuses exigences de rétention à la parcelle, instaure une taxe à la surface imperméabilisée et crée un marché de compensation (cf. supra), tout en accordant un nouveau délai pour les grands travaux sur le réseau.

La rétention des eaux pluviales sur les toits et les surfaces imperméabilisées s’avère un moyen d’éviter de colossales dépenses sur le réseau d’assainissement public. Cela concerne les espaces urbanisés les plus anciens, où le réseau d’assainissement est unitaire. Les centres historiques des grandes métropoles de la côte Est sont particulièrement sensibles au problème de surverse des eaux pluviales polluées, du fait de leur exposition à des épisodes pluvieux intenses, eux-mêmes amplifiés par le réchauffement climatique : la tempête Sandy en est une illustration.

Le dispositif de « permis de polluer » institué par le Clean Water Act joue un rôle central dans l’introduction d’exigences en matière d’urbanisme ou de dispositions fiscales. Cependant, la pression varie selon les villes : elle est nettement moins forte à Portland qu’à Washington. Elle dépend de la sensibilité de l’écosystème aquatique menacé par les surverses. Face à une pression fédérale vigoureuse, la nature de la réponse – green infrastructure vs bassins sur le réseau d’assainissement – dépend de la capacité de la municipalité à imposer de nouvelles réglementations au secteur privé ou à financer elle-même des grands travaux. Ville administrative prestigieuse, mais peuplée de 0,6 million d’habitants majoritairement modestes, entourée d’une multitude de municipalités plus aisées et institutionnellement indépendantes de la ville centre, Washington a logiquement accéléré le déploiement des green infrastructures pour éviter une dépense publique, autrement incontournable.

Finalement, les conditions environnementales, urbaines et politiques conduisant à de fortes exigences ou incitations en matière de toits verts ne sont véritablement réunies que sur une infime partie du territoire américain.

Conclusion

La végétalisation des toitures a bien fait l’objet d’un travail de normalisation associant synthèse et reformulation par consensus de connaissances, construction de représentations sur ses bienfaits, établissement de prescriptions techniques, notamment sous la forme de normes techniques assurant leur diffusion tout comme la qualification des professionnels. L’association Green Roof for Healthy Cities (GRHC) a joué sur ce plan un rôle prépondérant au service des acteurs économiques susceptibles de tirer avantage du développement des toits verts.

La certification LEED a introduit à la marge les toits verts dans des projets de bâtiments exemplaires en termes de durabilité, qui concernent généralement des bâtiments prestigieux ou de haut standing. De même, de nombreuses municipalités ont construit des bâtiments exemplaires montrant la voie au secteur privé. Les toits verts sont présentés comme des « bonnes pratiques » dans des référentiels sur la construction durable (green building) ou la ville durable. Les normes techniques abaissent les coûts de conception et fiabilisent les résultats. Pratiquée sur les bâtiments de haut standing, la végétalisation peine cependant à s’étendre aux bâtiments courants. La normalisation des toits verts ne débouche pas sur leur généralisation.

Le toit vert constitue un imaginaire technique au service d’autres enjeux que lui-même. Largement utilisé dans les plaquettes de présentation des Plans climat locaux, il crédibilise les nouvelles orientations auprès des habitants et des milieux professionnels de la construction. Il justifie ainsi un changement du cadre de fonctionnement de la production urbaine au sens où le définit Flichy (1995). La prescription toit vert est instrumentalisée au service de la ville durable, et non l’inverse.

Il faut sonder les acteurs municipaux pour comprendre que le toit vert sert avant tout et finalement une fonction ancienne et quasi régalienne de l’action municipale : l’assainissement. Le toit vert légitime le changement de paradigme de la gestion des eaux pluviales urbaines : le fait de retenir l’eau de pluie sur la surface où elle tombe plutôt que dans de grands bassins au sein du réseau d’assainissement. Le toit vert, et plus généralement les green infrastructures, ont remis en cause le standard de gestion les eaux pluviales en ville.

En effet, l’imaginaire technique du toit vert opère un déplacement vers les parcelles privatives d’un problème que l’on traitait auparavant intégralement dans le domaine public. Ce faisant, il justifie une immixtion du public dans des espaces privatifs. La difficulté de ce déplacement idéologique explique le faible nombre de municipalités nord-américaines ayant mis en place des règles contraignantes. Même si l’efficacité de ces règles est pour le moment certaine puisque la surface végétalisée augmente substantiellement dans ces villes, on peut s’interroger pour la suite. Le toit vert n’étant qu’un moyen de satisfaire les exigences de rétention d’eau, d’autres dispositifs pourraient émerger, comme le préconise déjà la ville de Portland.

Ainsi, même portée par la normalisation technique et promue par une association professionnelle continentale efficace, une prescription technico-architecturale ne fait pas loi. Elle véhicule un imaginaire technique durable qui crédibilise des exigences de performance (hydraulique dans ce cas précis) fixées par une autorité locale en réponse à un problème local majeur.