Si l’on en croit la rumeur, tous les citoyens seraient devenus des experts et, face à l’ampleur des mutations en cours dans la société française, une nouvelle conscience collective serait en train de naître1. Tout cela reste évidemment à confirmer mais, en matière d’aménagement, force est de reconnaître que le système est aujourd’hui en partie bloqué. À qui la faute ? À la loi Bouchardeau qui, depuis 1983, soumet à enquête publique « toute opération d’aménagement susceptible d’affecter l’environnement » et au fait que sa mise en œuvre ait toujours été problématique ? À la circulaire Bianco du 15 décembre 1992 relative aux conditions du débat à engager par l’État à l’occasion des grandes opérations d’aménagement et dont Jean-Louis Bianco lui-même disait qu’elle n’était qu’une étape et que son évaluation aurait dû aboutir à une réforme des procédures d’enquête publique ? Au retard pris dans l’installation de la Commission nationale du débat public – instituée en 1995, celle-ci ne deviendra en effet opérationnelle qu’en 1997 – et aux doutes qui subsistent quant à son efficacité ? Des questions qui, à ce jour, restent largement ouvertes et dans les communes, les départements et les régions, des discussions qui s’éternisent et des conflits qui se multiplient ; une extension aussi du fameux « not in my back yard » et sa confirmation comme phénomène politique, économique, social et culturel2.

« Pour la L2 est à Marseille comme pour le contournement autoroutier d’Arles, nous avons instauré un véritable dialogue avec la population. Cette situation nous a permis d’expliquer les contraintes auxquelles nous étions confrontés alors que, de leur côté, les associations réclamaient des études complémentaires que nous avons réalisées. Grâce à ce dialogue, nous avons pu tuer dans l’œuf les principaux blocages idéologiques portant notamment sur l’utilité des autoroutes et les seules oppositions qui persistent sont celles de quelques riverains mécontents de se voir amputés d’une partie de leur patrimoine », déclarait à la fin des années 90 Éric Brassart, l’ancien directeur de l’Équipement des Bouches-du-Rhône, et si, aujourd’hui encore, ces deux opérations sont souvent présentées comme des modèles, on peut se demander si ce n’est pas l’arbre qui cacherait la forêt (Brassart, 1997). À côté de quelques opérations fortement médiatisées, qu’en est-il en effet de la volonté de l’État d’engager véritablement le débat et de remettre ainsi en cause plusieurs décennies de pratiques technocratiques ? Et puis, une fois écartés les blocages idéologiques chers à Éric Brassart, que faire des mécontents et des irréductibles et comment éviter que la régulation des phénomènes de « nimby » se transforme en un nouveau mode de régulation des rapports sociaux ? Ces questions étaient déjà présentes dans la plupart de nos travaux et on allait évidemment les retrouver au niveau de la L2 nord (voir notamment Parisis et Roussille, 1997).

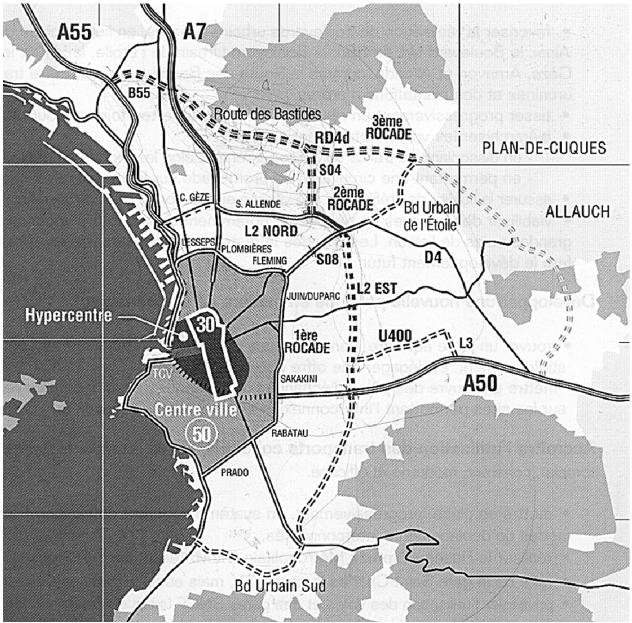

Illustration 1. Plan des infrastructures viaires - Schéma de cohérence de la ville de Marseille

Pour une bonne lecture de ce qui suit, précisons que le tracé nord et ses variantes dites « des collines » et « des bastides » correspondent grosso modo ici à la RD4d et le tracé sud au boulevard Allende. Précisons également que ces deux tracés avaient un statut radicalement différent, le premier traversant un territoire à haute valeur symbolique et patrimoniale et le second s’inscrivant au cœur même de l’ex-ZUP n° 1.

Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise, novembre 1997.

Avant d’aller plus loin, il convient de préciser que la L2 est une autoroute urbaine destinée à contourner l’agglomération marseillaise et à relier ce qu’on appelle communément ici « l’autoroute nord » et « l’autoroute est » ; de rappeler aussi que ce projet était déjà présent en 1933 dans le Plan d’aménagement et d’extension de Jacques Greber et que, 70 ans plus tard, il est loin d’être terminé (Greber, 1933) ; de dire enfin que cette fameuse L2 se divise en deux tronçons : le premier, à l’est, qui pourrait rapidement être mis en service si la volonté politique et les financements étaient au rendez-vous et le second, au nord, qui n’en est encore qu’au stade du projet. Commandé et financé par la direction départementale de l’Équipement (DDE) des Bouches-du-Rhône, notre travail a donc concerné ce second tronçon et il s’est déroulé en deux temps : de juillet 1998 à juillet 2000 où nous sommes intervenus de manière assez traditionnelle – pour dire vite, une étude des impacts politiques et sociaux des différents tracés – et de septembre 2000 à février 2003 où, le tracé étant définitivement arrêté et la concertation étant devenue un élément central du dossier, nous avons été chargés d’une « mission d’assistance sociologique » auprès du maître d’ouvrage3.

1. De l’étude à l’assistance

Analyser les rapports entre l’histoire et l’actualité du projet, prendre l’exacte mesure du territoire et des populations concernés et chercher à comprendre comment tout cela fonctionne : voilà à peu de choses près en quoi a consisté la première phase de notre travail. Rien de très original donc, ici, si ce n’est la volonté de s’appuyer sur une connaissance fine du local. De revenir alors sur les bouleversements des années soixante et soixante-dix et de voir comment le face à face entre les cités, les anciens noyaux villageois et les lotissements est toujours déterminant4, parce qu’il est devenu un élément récurrent de la vie politique marseillaise, de revenir aussi sur le mythe des couches moyennes – pour dire vite là encore, si les couches moyennes sont parties, c’est que les jeunes, les chômeurs, les délinquants et les immigrés les ont fait fuir et il devient alors facile de les opposer à ceux qui sont restés et qui constitueraient le principal obstacle au retour – et considérer que, sur ce territoire, la question de la légitimité est désormais au cœur de la plupart des conflits. « Les situations de cohabitation qui se forment depuis une vingtaine d’années dans les quartiers du nord de Marseille mettent en présence des populations voisines quant aux statuts économiques mais dont les profils, les parcours et les positionnements diffèrent notablement. Elles posent à l’évidence des problèmes de régulation mais, construits sur l’invisibilisation d’une partie de la population au moment où celle-ci commence à revendiquer une place dans la cité, les dispositifs de gestion du territoire se révèlent de plus en plus inadaptés », écrivait à ce sujet Michel Anselme et, face à l’aveuglement croissant des institutions, il était clair que cette situation allait lourdement peser sur l’instrumentation du dossier de la L2 nord (Anselme, 1988).

À commencer par la première exposition publique du projet de juin 2000 où après avoir exposé ce qui, de son point de vue, constituait « les plus » et « les moins » des deux tracés, la DDE maître d’ouvrage se prononçait explicitement en faveur du tracé sud. Pas d’interrogation alors sur la légitimité de la démarche mais la conviction qu’elle répondait bien aux exigences réglementaires et en particulier aux articles L.300-2 et R.300-1 du Code de l’urbanisme ; pas d’interrogation non plus sur le fait d’avoir organisé cette exposition au fin fond d’une mairie de secteur et il faudra attendre l’analyse des premiers résultats pour que la DDE accepte de revoir sa copie. Sur 50 000 habitants plus ou moins concernés par le projet, seuls 200 avaient jugé bon en effet de se déplacer et à peine plus d’une centaine de faire connaître leur opinion ! On sait que ce type de manifestation mobilise rarement les foules mais là, le rapport était tel que, si l’on voulait vraiment concerter, il allait falloir trouver d’autres modes de travail avec les habitants.

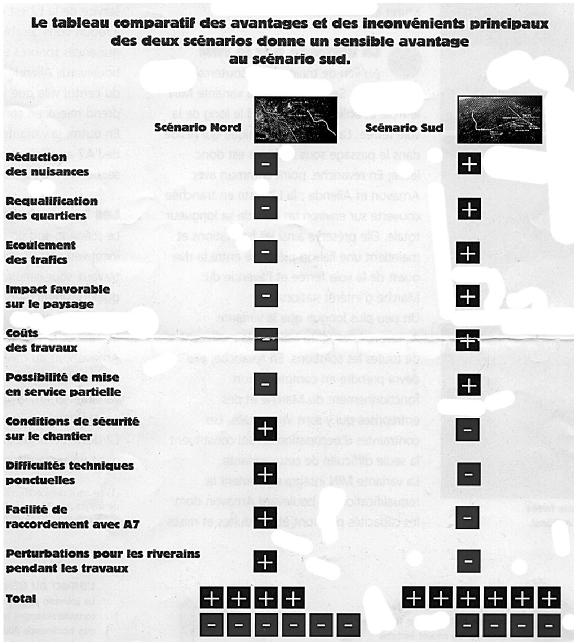

Illustration 2. La position du maître d’ouvrage

DDE 13, juin 2000.

Le refus comme symptôme. « Phénomène lié à un état ou à une évolution plus ou moins morbide », écrit le Petit Robert à propos du symptôme et ce que montrait l’analyse des contributions recueillies lors de cette première exposition, c’était que le refus du tracé nord renvoyait bien à « un état général des lieux ». À la base de ce refus, des familles modestes souvent issues des vagues migratoires du début du siècle et qui avaient profité des Trente Glorieuses pour accéder à la propriété et au pavillon. L’irruption brutale des cités, l’arrivée de nouvelles vagues migratoires et l’installation de la société française dans la crise allaient profondément bouleverser ce système et transformer ce qui était jusqu’alors des quartiers de promotion sociale en quartiers d’exclusion et de relégation. Elles allaient aussi creuser un fossé entre « les anciens » et « les nouveaux », les premiers ayant de plus en plus de mal à accepter que les symboles de leur réussite soient remis en cause par un environnement physique et social dégradé. Refuser le tracé nord, c’était alors considérer que tout changement était synonyme d’une nouvelle menace et qu’il convenait donc de s’y opposer ; au-delà des discours, traditionnels à Marseille, sur « la défense des collines et la préservation du patrimoine », c’était affirmer aussi que ce qui avait été dit et dessiné il y avait plus de 30 ans avait maintenant force de loi ; c’était renvoyer enfin « les autres » et, en l’occurrence, les riverains du tracé sud et les habitants de l’ex-ZUP n° 1 à leurs propres difficultés et leur signifier que, pour eux, la stabilité de l’emploi et l’accès au pavillon ne pouvaient plus relever que du rêve.

Si, comme tout le laissait supposer au terme de cette première exposition, c’était le tracé sud qui allait finalement être retenu, on ne voyait pas comment on pourrait échapper alors à une réification des discours et des positions avec, chez les uns, la conviction d’avoir pris enfin une revanche sur l’adversité et, chez les autres, le sentiment d’avoir été une fois encore manipulés. Casser cette logique et briser le silence des riverains du tracé sud, voilà qui pour le maître d’ouvrage constituait désormais un véritable challenge ; une occasion aussi de prendre la mesure de ses manques et de ses faiblesses et de considérer que, sans « assistance sociologique », la concertation risquait de se réduire à un simple exercice de style.

De septembre 2000 à février 2003, c’est donc une position tout à fait différente que nous avons été amenés à occuper et il faut dire que le cahier des charges ne nous y a pas beaucoup aidé. Faute d’une définition précise de la mission, il nous a donc fallu construire cette position et, de réunion en réunion, tenter de convaincre le maître d’ouvrage de la pertinence de nos analyses et de nos propositions ; essayer aussi de les faire partager à ses partenaires et en particulier aux élus et aux techniciens de la ville de Marseille, du conseil général des Bouches-du-Rhône, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, du GPV (grand projet de ville) et des logeurs sociaux présents sur le territoire de l’ex-ZUP n° 1 ; loin d’une conception technique ou technocratique du conseil, de l’assistance et de l’expertise, retourner enfin régulièrement sur le terrain et considérer que, sans véritable compréhension de ce qui faisait l’ordinaire du territoire et de ses populations, notre travail aurait perdu beaucoup de son intérêt. À côté des traditionnels notes et rapports, nous avons aussi fait circuler des textes, parfois sans rapport immédiat avec l’état d’avancement du dossier, et certains en sont venus à se demander si nous n’avions pas pour ambition de faire émerger on ne sait trop quelle « culture commune ». Soyons sérieux : parler ici de « culture commune », c’est supposer qu’une administration comme celle de l’Équipement soit aujourd’hui en mesure d’opérer sa propre « révolution culturelle ». On en est loin, nous semble-t-il, et s’il fallait vraiment qualifier notre travail, il serait plus juste alors de parler de « partage de diagnostic » et de « construction commune d’un processus ».

2. La concertation comme processus

Dès lors que les événements de l’été 2000 avaient conduits à retenir le tracé sud, il s’agissait évidemment d’aller plus loin dans la compréhension des logiques à l’œuvre sur le territoire traversé et plus généralement sur celui de l’ex-ZUP n° 1 ; de constater d’abord que, loin des espoirs des années quatre-vingts, la politique suivie au cours des dernières années était restée très en deçà des besoins et que, dans certains cas, la situation n’avait rien à envier à celle des années soixante-dix. Comment demander alors à des habitants dont le quotidien se résumait souvent à une lutte contre la précarisation de leur cadre de vie de se mobiliser pour une opération d’intérêt général comme la L2 ? Comment leur demander également d’accorder crédit à des institutions qui avaient multiplié les promesses mais qui avaient rarement tenu leurs engagements ? Bref, si l’on voulait vraiment concerter, il convenait de prendre acte de cette situation et de considérer que, pour ses futurs riverains, la L2 était tout sauf une priorité ; d’enregistrer aussi que la crédibilité du maître d’ouvrage ne pouvait être envisagée indépendamment de celle de ses partenaires et qu’il y avait là un lourd passif à remonter.

Face à ce qu’il faut bien appeler « le retour de la dégradation », comment travailler alors avec la population et où trouver les « bons interlocuteurs » ? Pour répondre à ces questions, on connaît la propension des institutions à se tourner vers les associations les plus conventionnelles et, dans un premier temps, on n’échappera pas ici à la règle. Ceci étant et comme l’écrivait si bien Michel Anselme, « les quelques joyaux participatifs que représentent certaines associations présentes dans ce type de quartier ne sauraient faire oublier tous les petits cénacles qui vivent à l’ombre chaude d’institutions qui croient ainsi s’en tirer à bon compte. L’image qu’elles donnent de la vie associative, de leur rapport au politique et de leur capacité à faire bouger les choses est telle que les institutions seraient bien inspirées en allant leur demander d’où elles viennent, d’où elles parlent et de combien de divisions elles peuvent disposer. Elles verraient alors qu’une fois passée la peur de leur propre audace, aucun effondrement relationnel, aucun vide sidéral d’interlocuteurs, aucune horde sans autre loi que celle du groupe ne se manifesterait et qu’au contraire, sur les décombres d’une scène vide et étrangement muette, verraient le jour mille et une initiatives. Elles s’apercevraient aussi qu’il y a plus d’intérêt et, osons le mot, plus de plaisir à parler à des gens qui ont des choses à dire – associations généralistes peut-être non représentatives mais qui, libérées du poids d’un bien public imaginaire, se remettraient alors à penser et associations particularistes qui, territorialisées sur ces quartiers, en ont fait un élément de leur identité sociale – qu’à monologuer entre présidents spéculaires et quasi clonés » (Anselme, 2000)5. Vulgariser cette analyse et la proposer comme base de travail à la DDE, c’était lui dire que, si elle voulait vraiment concerter, elle allait devoir trouver d’autres interlocuteurs que ces fameuses associations généralistes mais que, ce faisant, elle risquait de se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de ses partenaires : une perspective qui aura du mal à être acceptée mais qui, sur le terrain, finira pourtant par s’imposer.

« À bien des égards, la concertation qui s’est tenue en juin 2000 ne semble pas avoir mérité le nom de concertation. Ceux qui se sont exprimés sont surtout les riverains du tracé nord et, s’agissant des riverains du tracé sud, ceux-ci n’ont été entendus qu’à travers la parole d’associations peu représentatives », déclarait en janvier 2001 la nouvelle chargée de communication de la DDE et le moins qu’on puisse dire, c’est que cette arrivée allait déplacer la donne (Brès, 2001). Comment combler en effet ce qui était présenté jusqu’alors comme un « déficit de communication » et comment s’engager surtout dans une démarche où la communication ne serait plus envisagée comme une technique propre à désamorcer les conflits, mais comme un moyen destiné à favoriser le travail avec les habitants ? C’est cette double interrogation qui va d’abord conduire à repenser la forme et le contenu du « Journal de la concertation » : plus question en effet de céder à la tentation paternaliste et de ne voir dans les habitants de l’ex-ZUP n° 1 que des familles « socialement et culturellement défavorisées » mais de faire que sa qualité graphique et rédactionnelle soit de nature à favoriser le débat ; même chose avec le site Internet car, même si sa fréquentation restait pour l’instant relativement modeste, il était clair que ce support était appelé à se développer ; même chose enfin avec la seconde exposition de juin 2001 où le maître d’ouvrage allait clairement afficher sa volonté d’investir le territoire et d’aller au-devant de la population.

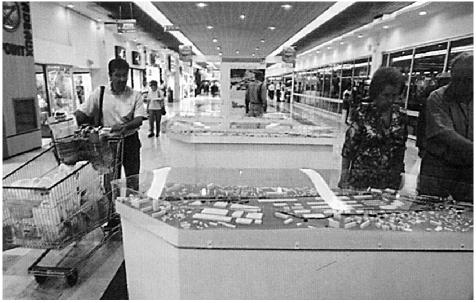

Pour cette seconde exposition, pas de salle plus ou moins discrète en effet et encore moins une de ces mairies qui, pour la majorité des habitants, fonctionne aujourd’hui encore comme le symbole de l’administration et du pouvoir, mais un lieu central constitué par la galerie marchande du Centre urbain du Merlan et six lieux périphériques choisis en fonction de leur statut dans les cités. S’agissant du Centre urbain du Merlan, chacun s’accorde à reconnaître qu’il est le seul véritable lieu de centralité de l’ex-ZUP n° 1 et que son attractivité concerne plus généralement l’ensemble des quartiers nord. « Espace public majeur » comme peuvent l’être certains espaces du centre-ville, il est le lieu de la rencontre et de la disponibilité et chacun à sa manière vient y chercher la surprise et la nouveauté. Dans ces conditions, restait encore à faire que les curiosités se socialisent et avec plus de 5 000 visiteurs officiellement recensés, il était clair que cette exposition avait constitué un véritable événement. Quant aux expositions organisées dans les cités, leur succès ne pouvait se mesurer à leur seule fréquentation mais plutôt dans l’assurance donnée au maître d’ouvrage que, pour peu qu’on aille sur leur terrain, « les autres » avaient eux aussi des choses à dire et que, par leur capacité se démarquer des catégories instituées, leurs discours étaient vraiment de nature à faire avancer le dossier.

Illustration 3. La galerie marchande du Centre urbain du Merlan

DDE 13, juin 2001.

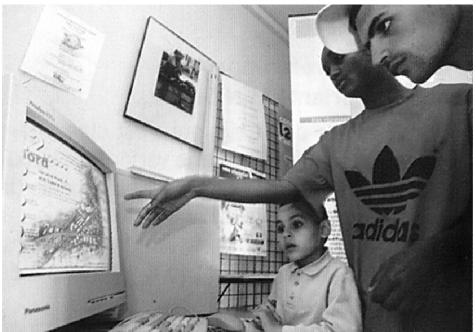

Illustration 4. L’exposition itinérante au Centre social Picon

DDE 13, juin 2001.

Au terme de ces manifestations, force était de reconnaître pourtant que tous les objectifs n’avaient pas été atteints puisque seulement 200 personnes avaient choisi de faire connaître leur opinion et que l’écart entre « ceux qui écrivent » et « ceux qui n’écrivent pas » s’était encore accru. Comment améliorer alors la qualité et la lisibilité des supports6 ? Comment trouver d’autres modes d’expression que le traditionnel passage par l’écriture ? Comment subvertir enfin les problèmes de légitimité et convaincre les habitants de l’ex-ZUP n° 1 que tous les discours avaient ici leur place ? Des questions qui montraient qu’en matière de concertation, rien n’était jamais gagné et qu’il allait donc falloir poursuivre le travail engagé.

Du bruit à la parole. « Le présent marché de définition s’inscrit dans une réflexion organisée autour de deux projets d’échelle métropolitaine sur le territoire de l’ancienne ZUP n° 1 et il concerne la mise en place du pôle de projet Saint-Barthélémy – Malpassé – Sainte-Marthe et la création de l’infrastructure autoroutière L2 nord », pouvait-on lire en préambule de la consultation d’équipes de conception, intitulée « Une autoroute pour un projet urbain » et lancée conjointement en mai 2001 par la direction départementale de l’Équipement et par le GPV. Sous cet énoncé sibyllin, c’était là l’enregistrement d’une évidence, à savoir que la réalisation de l’infrastructure ne pouvait être envisagée indépendamment de la requalification des quartiers ; c’était aussi pour la DDE et pour le GPV la première occasion de travailler véritablement ensemble et, pour dépasser les oppositions et les conflits, de privilégier systématiquement le consensus ; c’était enfin la volonté de rompre avec ce qu’il faut bien appeler « les petits arrangement locaux » et de s’entourer de compétences reconnues au niveau national et international7. Une fois précisées les modalités du marché de définition, l’effervescence va alors gagner l’ensemble des partenaires et chacun à sa manière va contribuer à faire que les habitants de l’ex-ZUP n° 1 aient pour une fois le sentiment d’être considérés comme de véritables citoyens.

« Pour que la participation cesse de n’être qu’un discours qui légitime la présence institutionnelle dans les quartiers et pour que leurs habitants cessent d’être écartés des grands desseins locaux et nationaux, il nous faut revenir à l’utopie fondatrice des cités et penser la prise de parole comme restauration de la dignité », écrivait Claire Duport et, même s’il faut rester prudent, il nous semble que c’est un peu de cette restauration qui s’est joué du 11 au 22 février 2002 à l’occasion de la présentation publique des projets (Duport, 2001). Au cœur de la démarche, était la volonté d’améliorer un dispositif déjà largement rodé – sortie d’un nouveau numéro du « Journal de la concertation », poursuite de la réflexion engagée sur la lisibilité des supports, multiplication des permanences, présence régulière des concepteurs, etc. – et d’aller plus loin dans l’expression publique des positions. Conformément au Code de l’urbanisme, pas question pourtant de renoncer à l’expression écrite de ces positions ; à ses paradoxes aussi avec, d’un côté, la confirmation du peu de succès rencontré par ce mode d’expression et, de l’autre, l’assurance que quelque chose était en train de changer. Ce que disaient en effet ces contributions, c’était que le désir de participer au débat l’emportait maintenant sur les phénomènes de « nimby » et que la question de la légitimité ne se traduisait plus à travers des configurations sociales et spatiales spécifiques. L’originalité de la démarche, c’est alors d’avoir su anticiper sur ces résultats, d’avoir su également subvertir le cadre réglementaire et d’avoir ainsi favorisé « le retour des quartiers ».

Illustration 5. Le studio d’enregistrement de Média 2

DDE des Bouches-du-Rhône, février 2002

Depuis quelques mois, on avait en effet beaucoup réfléchi à la DDE et on avait fini par comprendre que l’écriture était loin d’épuiser l’expression publique des positions. On avait compris aussi que, pour bon nombre d’habitants, le passage par l’écriture était synonyme d’exclusion alors qu’à l’inverse, parler, se mettre en scène et, pourquoi pas, « passer à la télé », était souvent vécu comme un jeu. Plus généralement, on avait accepté l’idée que concerter, c’était prendre en compte l’ensemble des paroles produites par un territoire et ne pas se contenter de ses expressions les plus conventionnelles. C’est cette prise de conscience qui va conduire à l’installation au beau milieu de la galerie marchande du Centre urbain du Merlan d’un micro-studio d’enregistrement ; c’est elle aussi qui va conduire à confier la gestion de ce dispositif à une association de quartier et à s’assurer ainsi du bon fonctionnement de l’opération. En dix jours, il passera alors dans ce studio plus de 300 personnes et ces entretiens seront particulièrement riches d’enseignements. Pas de leaders d’opinion en effet ici mais, selon l’expression de Pierre Sansot, « des gens de peu » et tous porteurs de l’ordinaire de la ville et de ses quartiers (Sansot, 1991) ; des visages aussi, des mimiques et des postures qui en disaient souvent beaucoup plus que quelques mots hâtivement jetés sur un registre ; une succession aussi qui finissait par faire sens et qui montrait que, pour passer du bruit à la parole, il convenait plus que jamais de sortir des sentiers battus.

3. Et maintenant ?

Depuis février 2002, qu’est-il alors advenu du dossier de la L2 nord et de celui de la requalification des quartiers ? Rien de très réjouissant en vérité et, pour tous ceux qui s’étaient investis dans cette opération, c’est là une immense déception. Du côté de la DDE, on semble en effet avoir été rattrapé par ses vieux démons et, en affirmant haut et fort que la concertation n’est jamais qu’un luxe, certains en viennent même à dénoncer le travail réalisé au cours des dernières années. Du côté du GPV, ce n’est guère mieux et, en privilégiant l’action au détriment de la réflexion, cette structure semble avoir abandonné elle aussi la plupart de ses ambitions. Du côté de l’État, c’est peut-être pire encore puisque, dès octobre 2002, le gel des crédits était annoncé et qu’en 2003, cette menace s’est largement concrétisée. Et puis, au-delà de la mise en sommeil d’une opération qui avait pourtant été présentée comme une urgence, que faire aussi de tous ces discours sur la rationalisation de l’action de l’État ? Faut-il en conclure que c’est une gestion plus technique des dossiers qui est maintenant visée et que, dans ces conditions, la concertation est condamnée à devenir un simple instrument de régulation sociale ? C’est à suivre bien sûr, mais en sachant que, pour les habitants de l’ex-ZUP n° 1, tout ça n’est que des mots et que le sentiment qui prévaut aujourd’hui, c’est celui d’avoir été une nouvelle fois abandonnés.

S’agissant finalement de dire comment, à l’occasion d’une opération comme la L2 nord, la concertation a pu fonctionner, nous espérons avoir montré que la réalité du terrain était ici déterminante et que le pire aurait été de s’en tenir aux méthodologies instituées8. Nous espérons également avoir montré que cette fameuse concertation ne pouvait être imposée aux habitants et qu’il fallait donc être particulièrement attentif à la gestion des rapports entre le temps du projet et celui des quartiers. Nous espérons enfin avoir montré que, pour travailler avec des populations comme celles de l’ex-ZUP n° 1, il convenait de retrouver un peu de modestie et de considérer que ce qu’on a appelé « assistance sociologique » ne pouvait se réduire à un travail « en amont » et « en aval » mais qu’elle était bien consubstantielle au projet. Ceci étant et parce qu’elle est au cœur de nos interrogations sur la reproductibilité du processus mis en œuvre à Marseille, nous voudrions revenir au terme de cet article sur le statut que nous avons occupé pendant plus de quatre ans et voir comment les notions d’expert et d’expertise sont devenues aussi objet de débat.

4. Bref retour sur les notions d’expert et d’expertise

« Les pouvoirs publics sont aujourd’hui confrontés à la nécessité de faire évoluer les logiques décisionnelles en tissant des liens nouveaux avec les acteurs institutionnels et avec les citoyens. L’expertise à laquelle ils ont alors recours ne s’inscrit pas dans le contexte antérieur d’une décision unilatérale mais elle s’intègre dans un rapport plus complexe entre le politique, les acteurs et la société civile. L’expert n’a donc plus pour vocation principale d’éclairer la décision mais d’apporter les éléments qui vont permettre que les conditions de la décision collective soient sereines, acceptées et constructives », déclarait Josée Landrieu en juin 2000 au Colloque de Cerisy et nous pourrions très bien partager cette analyse si, sur le terrain, la construction de nouvelles positions et l’intégration de nouveaux savoirs ne se heurtaient encore à tout un ensemble de pesanteurs et d’archaïsmes (Landrieu, 2001). Accepter que sur des opérations de plus en plus complexes, plus personne ne puisse prétendre détenir « la » vérité ne va évidemment pas de soi et il faut bien reconnaître que, du côté des services de l’État, la peur de la nouveauté l’emporte bien souvent encore sur le désir de changement. Même chose du côté des collectivités locales et des élus chez qui l’éventualité d’un glissement de la démocratie participative vers la démocratie délibérative reste souvent perçue comme une menace. Face à ce constat, reste alors la société civile et sa volonté de s’affirmer comme un acteur à part entière mais qui se méfie de plus en plus des discours politiques et institutionnels. Reste surtout une extraordinaire demande de reconnaissance, de respect et de dignité qui montre bien que débat public et concertation doivent aussi s’appliquer à réduire la fracture qui existe désormais entre société civile, élus et techniciens. Comment répondre alors à cet objectif et faire que les savoirs et les potentialités observés sur le terrain ne se perdent pas dans la confusion des tactiques et des stratégies ? Et puis comment construire aussi cette intelligence collective dont Josée Landrieu disait que, « confrontée au zapping médiatique, aux agendas politiques et à une culture de l’urgence, elle disposait rarement du temps nécessaire à sa construction ».

Illustration 6. Quand les habitants prennent la parole

DDE des Bouches-du-Rhône, février 2002.

Avouons-le : nous n’avons pas aujourd’hui de réponses à ces questions et, dans ces conditions, nous continuons à nous interroger sur le sens qu’il y aurait à vouloir reproduire la démarche mise en œuvre à Marseille. Ce que nous savons, par contre, au terme de cette expérience, c’est que la concertation ne saurait faire l’économie du conflit et que c’est là une condition sine qua non au renforcement de la démocratie. Ce que nous avons appris enfin, c’est que, pour instaurer véritablement le débat, il convient plus que jamais de poursuivre la réflexion sur les rapports du politique et du technique ; de la remettre surtout au cœur du travail d’expertise et de faire que les nouveaux savoirs issus des villes et des quartiers puissent aussi trouver toute leur place.