Les divers activités et métiers qui vous préoccupent relèvent des activités de services. L’objet de mon intervention est de vous présenter quelques perspectives d’analyse des activités de services, issues pour l’essentiel de l’économie des services et qui se fondent sur une approche de la production des services construite sur la particularité, dans les services, des relations entre production et consommation. Ces approches, que l’on peut qualifier d’approches par la relation de service, ont été construites en France au cours des années 80, mais elles ne sont pas spécifiquement ou exclusivement françaises, même si elles n’ont pas été aussi formalisées dans d’autres pays. Les trois publications de référence qui marquent ce qu’on pourrait appeler l’apparition sur la scène publique (scientifique) de ces approches des services, datent de 1987, même si, bien entendu, ces publications s’appuyaient sur des travaux antérieurs : ce sont le livre de Jean-Claude Delaunay et Jean Gadrey Les Enjeux de la société de services (c’est l’école lilloise), la thèse d’André Barcet, La Montée des services, vers une économie de la servuction (c’est l’école lyonnaise, développée aussi par Joël Bonamy) et le livre de Pierre Eiglier et Eric Langeard, Servuction, le marketing des services (approche venant des sciences de la gestion). Provenant d’équipes de recherche différentes, ces trois types d’approche partagent, en dépit de leurs différences, un point de vue commun : analyser la production des services en mettant au cœur de l’analyse la relation de service (ou, selon les formulations, la coproduction ou la servuction), c’est-à-dire la spécificité de la relation production/ consommation dans la production des services.

Mon propos comprendra quatre points. Dans un premier temps, j’expliciterai la conceptualisation de la notion de service ou d’activité de service qui est au centre de tous ces travaux et la place qu’y occupe la notion de relation de service. J’évoquerai ensuite trois dimensions d’analyse des activités de services. Les deux premières résultent directement de cette conceptualisation : il s’agit, d’une part, des questions relatives à l’incertitude et, corrélativement, aux formes particulières de construction du marché existant dans les activités de services, et d’autre part, de l’analyse de la relation de services en tant que telle, c’est-à-dire des modes de relations entre prestataire et utilisateur liés à la production même du service. Enfin, dans une dernière partie, j’évoquerai des questions relatives à l’organisation et à la division du travail ; l’un des enjeux est de savoir comment et jusqu’à quel point il est possible de rationaliser les services et, plus particulièrement, les services professionnels et intellectuels, compte tenu précisément de la relation de service.

Dans mes exemples, je m’appuierai essentiellement sur les « services d’études, conseil, assistance » (les services de conseil/assistance dans la nouvelle nomenclature), ceci pour deux raisons : d’abord parce que c’est à ce type de services qu’appartiennent les activités qui vous intéressent ; ensuite, parce que – ce qui n’est peut-être pas aléatoire – les réflexions et les analyses les plus nombreuses sur la relation de service ont été construites et développées sur ce type de services (ce qui explique, à mon sens, que l’on puisse rencontrer quelques problèmes quand on veut appliquer ces notions à l’analyse de services comme, par exemple, le nettoyage).

La spécificité des services et de leur production

La relation de service comme composante essentielle de la production des services apparaît à travers une conceptualisation plus large, visant à définir ce qu’est une activité de service et à caractériser en quoi sa production se différencie de celle d’un bien. Si la question n’est pas nouvelle, la conceptualisation proposée permet de sortir de certaines apories auxquelles conduisaient les tentatives de caractérisation des services à partir de données comme leur intangibilité ou leur non-stockabilité.

C’est probablement Jean Gadrey qui, revenant sur une définition plus ancienne de Hill (datant de 1977), a formulé le plus clairement et dans ses différentes dimensions cette conceptualisation de ce qu’est un service – et c’est à lui que j’emprunte la définition et le schéma qui suivent1 :

« Une activité de service est une opération, visant une transformation d’état d’une réalité C, possédée ou utilisée par un consommateur (ou client ou usager) B, réalisée par un prestataire A à la demande de B, et souvent en relation avec lui, mais n’aboutissant pas à la production d’un bien susceptible de circuler économiquement indépendamment du support C (on reviendrait alors à des situations de production agricole, industrielle ou artisanale). »

Le premier point important à relever dans cette définition est qu’elle opère une distinction entre le service comme processus de production, qui repose sur la mise en relation des trois pôles A, B, C, et le service comme résultat, c’est-à-dire la transformation du support C. Cette distinction permet de comprendre que, même si le service peut être considéré comme intangible, au sens où son résultat n’est pas susceptible de circuler indépendamment de son support, il peut avoir des résultats tout à fait tangibles et requérir pour sa production des moyens matériels tout à fait tangibles eux aussi. Par ailleurs, cette distinction permet aussi de prendre en compte le fait que, même si les services ne sont pas stockables, leur résultat (la transformation du support C) excède la durée de la production du service et a des effets qui, le plus souvent, s’inscrivent dans la durée.

Le second point important concerne la définition de la production du service comme processus de production construit sur la mise en relation de trois pôles, ce qui permet de qualifier trois types de relations participant de cette production. C’est d’abord le fait que la production même du service suppose la mise en relation de son producteur (prestataire) et de son consommateur (client, destinataire), c’est la relation de service (relation AB sur le schéma). C’est ensuite l’existence obligée de formes d’appropriation par B de la réalité transformée par A (relation BC sur le schéma) ; en ce qui concerne cette relation, je voudrais souligner ici un point important mais sur lequel je n’aurai pas l’occasion de revenir : le prestataire n’est pas propriétaire du bien ou de la réalité transformée par le service ; en d’autres termes, et à l’inverse de ce qui se passe dans la production de biens, l’appropriation ne passe pas par un transfert de propriété mais par des formes plus complexes (transfert de créance par exemple). Enfin, dernier point, pour transformer le support C, le prestataire A, outre ce qui se passe dans ses relations avec B (dans la relation de service), va mettre en œuvre un ensemble de moyens ou dispositifs propres (relation AC sur le schéma), ce qui ouvre aux questions relatives à l’organisation du travail et de l’activité chez le prestataire.

Plus que les autres aspects, c’est la relation de service – c’est-à-dire l’existence d’une relation entre producteur et consommateur dans la production même du service – qui constitue la caractéristique essentielle de la production des services, celle qui permet de la distinguer de la production des biens. Et il faut souligner, à cet égard, que l’un des enjeux, au moins à l’époque, était de comprendre et de qualifier ce qui distinguait la production des services de la production des biens. Mais, en fait, sous la même dénomination de relation de service, deux dimensions sensiblement différentes sont en jeu. La première tient au fait que le service ne préexiste pas à la demande du client (usager, destinataire) et qu’il ne sera produit qu’à la demande de celui-ci : en d’autres termes, la relation AB, avant d’être une relation liée à la production du service, est une relation d’engagement réciproque entre A et B nouée antérieurement à la réalisation de la prestation ; on rencontre ici toutes les questions relatives à la construction du marché dont je traiterai dans le point suivant. La seconde dimension, plus classiquement prise en compte dans les analyses et dont je traiterai ensuite, concerne l’intervention du consommateur-client-usager dans la production même du service, quelles que soient ses formes. Il est clair que cette intervention, qui signifie une forme d’irruption de l’usage et des modes de consommation dans la production, alors que l’analyse de la production dans l’économie capitaliste est fondée sur la séparation entre les sphères de la production et de la consommation, soulève toute une série de questions. Il me semble toutefois nécessaire d’émettre quelques réserves sur la portée des changements liés à cette relation entre production et consommation, contrairement à toute une littérature récente qui voit dans la relation de service la base d’une transformation radicale de la production, laquelle serait désormais de plus en plus fondée sur et structurée par l’usage (bref, la valeur d’usage l’emporterait sur la valeur d’échange…).

L’un des intérêts de la définition rappelée plus haut, c’est qu’elle permet de distinguer entre la production du service et son résultat. Or, d’une part, ce qui intéresse l’utilisateur, c’est n’est pas la production du service, mais son résultat et, d’autre part, les usages de ce résultat, parce qu’ils s’inscrivent dans un temps qui excède celui de la production/consommation du service, sont irréductibles à ce qui se joue dans et au moment de celle-ci ; il ne faut donc pas trop mythifier l’intervention de l’utilisateur dans la production du service en considérant que c’est toute la logique de l’usage qui intervient dans la production du service. Pour prendre un exemple banal, quand on va chez le coiffeur, certes on est obligé d’être présent pour qu’il puisse travailler et il est clair que, pour partie, la qualité du résultat et, donc, la satisfaction qu’on pourra en tirer vont dépendre de la qualité ou de la précision des informations qu’on lui aura donné sur ce que l’on souhaite ; il reste que ce qui compte, c’est le résultat, et que ce qu’on en fera par la suite n’est pas inscrit dans ce qui se passe au moment même de la réalisation de la prestation.

Deux remarques pour conclure ce premier point. Le schéma ci-dessus constitue une représentation générale des éléments constitutifs de la production des services (les trois pôles et leurs relations) qui désigne ce qui doit être pris en compte dans l’analyse. En même temps, comme on peut le constater, il renvoie à des situations extrêmement variées puisque derrière une dénomination générale – le prestataire, le client et le support – se décline toute une diversité de situations selon, par exemple, que le prestataire est une grande entreprise privée, une administration, un service public ou un individu travaillant seul en libéral, ou encore selon que le support est une organisation, un système technique ou un individu. Or, dès lors que l’on s’éloigne d’une situation simple où le prestataire et le client sont des individus et où le support est immédiatement repérable (le corps du client par exemple), cette schématisation n’est plus d’une grande aide pour représenter les pôles et leurs relations (les tentatives pour représenter, par exemple, ne serait-ce que la relation prestataire/client dans le cas où le prestataire est une grande organisation, dont seulement une partie des salariés est au contact direct du client et où ce contact est médiatisé par l’organisation, ses règles, la position de l’agent au contact dans l’organisation, mais aussi par les possibilités pour le client de s’adresser, par exemple pour se plaindre, à d’autres segments de l’organisation, ces tentatives aboutissent à des constructions proprement illisibles). C’est que ce schéma constitue en fait un schéma conceptuel, on pourrait parler de représentation idéale-typique, et non un modèle analytique que l’on peut appliquer directement à toute situation concrète sans en avoir analysé au préalable les composantes – et il est clair que, dans la plupart des cas, le schéma ci-dessus est inopérant pour représenter, dans toutes ses composantes, la production d’un service particulier.

Ce schéma, comme je l’évoquais plus haut, a été élaboré à un moment où l’enjeu était de mettre en lumière ce qui distinguait la production de services de celle des biens, mais ceci à un moment où la représentation de référence de la production industrielle était celle, pour dire vite, de la production de masse taylorienne et fordiste. Aujourd’hui, compte tenu des transformations en cours de l’organisation industrielle, la séparation n’est sans doute plus aussi tranchée (je pense, par exemple, aux industries qui développent des solutions client plutôt que de vendre simplement des produits, etc.), et les perspectives d’analyse ouvertes par ce schéma peuvent aussi s’avérer pertinentes, au moins dans un certain nombre de cas, pour analyser la production industrielle.

Incertitude et construction du marché

Si le service est un processus dont le résultat ne préexiste pas à la demande du client, cela signifie que le client va devoir s’engager vis-à-vis d’un prestataire avant que la prestation ne soit réalisée, c’est-à-dire avant qu’il puisse évaluer la qualité de ce résultat, puisque celle-ci ne pourra être évaluée qu’ex-post, une fois la prestation réalisée. Ce décalage temporel entre l’engagement de la transaction client/prestataire et la réalisation de « l’objet » de cette transaction crée une situation d’incertitude qui est constitutive des formes de construction du marché. Cette incertitude est plus ou moins accusée selon les activités de services, et elle l’est particulièrement pour les activités dans lesquelles il est extrêmement difficile de parvenir à une normalisation totale des méthodes, des moyens et des processus, et donc d’avoir une prédictibilité assurée de la qualité du résultat (cas, notamment, des prestations intellectuelles). Cette difficulté à évaluer ex ante ce que sera la qualité de la prestation signifie aussi que le prix ne constitue qu’un indicateur partiel qui n’autorise pas, à lui seul, la comparabilité entre des offres différentes : on se trouve donc dans un marché qui n’est pas seulement régulable et régulé par les prix, au sens d’un marché classique. Même dans des situations où le client fonctionne par appel d’offres (je pense à ce qui se développe à l’égard des sociétés de services informatiques), le prix n’est pas le seul critère de jugement : il s’agit d’apporter des réponses à un problème et les solutions proposées pouvant être différentes, ce n’est pas seulement sur la base du prix qu’il est possible de les départager.

A ce premier aspect viennent s’ajouter tout un ensemble d’éléments qui relèvent de ce qu’on appelle l’asymétrie de l’information et qui renforcent l’incertitude dans laquelle se trouve le client pour choisir un prestataire. J’en mentionnerai trois, bien qu’on puisse en trouver d’autres. Premièrement, le client n’est souvent guère en mesure d’apprécier réellement la qualité professionnelle ou les compétences d’un prestataire (ou d’une entreprise prestataire), et ce malgré l’existence d’éléments de certification comme les diplômes (sur deux détenteurs d’un même diplôme, l’un peut être bon et l’autre moins bon) – et cette difficulté est encore plus accusée quand le client ne maîtrise pas le domaine professionnel du prestataire (par exemple, une entreprise sans service juridique interne et qui doit choisir un avocat ou un conseil juridique). Ensuite, toujours pour les mêmes raisons, le client n’a pas toujours les moyens d’apprécier réellement le type de compétences dont il a besoin (a-t-il vraiment besoin de compétences très spécialisées, très « pointues » ?) et donc d’apprécier si les compétences que lui offre un prestataire sont réellement ajustées à son problème. Enfin, la production de la prestation se déroulant le long d’un processus temporel, le client ne peut pas toujours vérifier que le prestataire va travailler sérieusement, qu’il fera les efforts nécessaires ; en d’autres termes, il n’a pas de garanties sur ce que va être l’engagement réel du prestataire (c’est ce que les économistes appellent l’aléa moral).

Enfin, et c’est essentiel, la difficulté d’évaluation ex ante de la qualité de la prestation tient à l’existence de la relation de service elle-même, c’est-à-dire au fait que le client participe à la production de la prestation. En effet, dans bon nombre d’activités, dont notamment les services de conseil-assistance, la qualité de la prestation va dépendre du type et de la qualité des échanges entre l’utilisateur et le prestataire, de l’intensité de leur coproduction. Or, il est clair que la coproduction elle-même est un processus qui peut être soumis à des aléas (tenant tant au prestataire qu’au client) et dont l’efficacité, au sens de sa capacité à peser sur la qualité du résultat final, ne peut être assurée ex ante.

Dans cette situation d’incertitude, où le client se trouve somme toute dans l’obligation de faire confiance au prestataire (cette confiance étant encore plus nécessaire lors d’un premier engagement, c’est-à-dire avant même que les qualités estimées du prestataire aient pu être mises à l’épreuve dans le déroulement d’une relation concrète), la construction du marché au sens de ce qui autorise que se noue une transaction entre client et prestataire passe par ce qu’on peut appeler des « dispositifs de confiance » (j’emprunte cette notion à Lucien Karpik, c’est-à-dire cette fois à un sociologue2), c’est-à-dire des dispositifs sociaux qui fonctionnent comme des garants.

Le « marché-réseau » constitue l’un des plus importants de ces dispositifs (analysé notamment par Karpik pour les avocats, Sauviat pour le conseil3 et moi-même pour les avocats et les sociétés de services informatiques4). La mise en relation entre client et prestataire s’appuie sur la participation du prestataire et du client à de mêmes réseaux sociaux (familiaux, amicaux, professionnels, etc.) ou à des réseaux différents mais interconnectés. La confiance repose soit sur la connaissance directe entre prestataire et client, lorsque tous les deux, participant du ou des mêmes réseaux, ont eu l’occasion de se rencontrer personnellement, soit sur une relation triangulaire lorsqu’une tierce partie, connue par le client et à laquelle il fait confiance, devient à la fois la source et la garant de l’information et crée donc les conditions nécessaires aux engagements contractuels. L’exemple le plus clair : si on a besoin d’un avocat et qu’on n’en connaît pas, on va demander autour de soi et pas ouvrir les pages jaunes de l’annuaire – étant souligné que, parallèlement, pour l’avocat, la construction de son marché passe par l’entretien et l’élargissement de son réseau relationnel. Le marché-réseau fonctionne souvent, même si c’est dans l’univers des relations professionnelles, sur des garants personnels, c’est-à-dire sur le fait que ce sont des relations de personne à personne (même si elles sont à « x » relais) qui fondent et garantissent la confiance, mais il peut aussi s’appuyer sur des garants institutionnalisés.

Les dispositifs de confiance peuvent s’appuyer sur des organisations ou des institutions sociales « objectivées ». C’est dans cette perspective que l’on peut analyser le fait que nombre de professions de services (et notamment les professions libérales) ont été historiquement organisées, même si c’est sous des formes variables selon les pays, dans des ordres ou des institutions professionnelles : ces organisations professionnelles constituent autant de dispositifs de confiance qui garantissent ex ante la crédibilité du prestataire. A cet égard, il est clair que les analyses des ordres professionnels menées uniquement en terme de corporatisme manquent une partie de leur objet, en ne prenant pas en compte l’effet sur l’organisation et le fonctionnement de ces institutions de ce qu’elles constituent des dispositifs de confiance, sans lesquels il n’est pas d’engagements crédibles. Cela dit, dire qu’il faut des garants et que les ordres servent de garants ne signifie pas qu’il faut qu’ils restent tels quels.

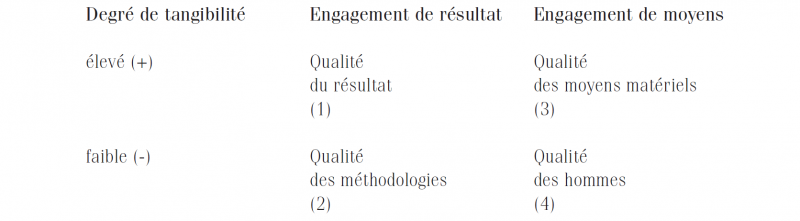

Les différentes formes de certification assurée par un tiers qui fonctionne comme garant (labellisation, normes ISO) constituent, elles aussi, des dispositifs de confiance. Ces formes connaissent actuellement un important développement dans les services mais ne sont pas sans poser des problèmes spécifiques : compte tenu de la particularité de la production des services, sur quels éléments peut se fonder la certification ? Joël Bonamy et André Barcet proposent de distinguer ces éléments selon, d’une part, le type d’engagement (de résultats ou de moyens) et, d’autre part, le degré de tangibilité du service (importance des moyens matériels engagés dans la production du service et de la matérialité du support)5. Quand la tangibilité du service est élevée, il peut être possible, dans certains cas, de définir ex ante des critères de qualité du résultat (engagement de résultat) ; sinon, la certification portera essentiellement sur la qualité des moyens matériels engagés dans la production du service (engagement de moyens). Quand la tangibilité est plus faible, l’évaluation portera de façon privilégiée, dans le cas d’engagement de moyens, sur la qualité des hommes ; d’où le rôle de la qualification des salariés appréciée en termes de diplôme dans les processus de certification officielle ; mais l’évaluation ex ante de la qualité des hommes peut passer par d’autres moyens : ainsi, pour obtenir un contrat, certaines SSII présentent et font agréer par l’entreprise cliente les ingénieurs qui vont travailler chez elles. Dans le cas d’engagement de résultats, toujours lorsque la tangibilité est faible, c’est sur les méthodologies que vont porter les processus de qualification du service ; les méthodologies, parce qu’elles portent sur le processus de production du service, constituent sans doute la moins mauvaise base pour construire ex ante des critères de qualité portant sur les résultats ; il reste que de tels critères, s’ils réduisent l’incertitude sur la qualité, ne la suppriment pas.

La relation de service : les relations prestataire‑client dans la production du service

L’une des questions essentielles que pose l’analyse de la relation de service elle-même, c’est-à-dire des modes de relations existant entre prestataire et client dans le cadre de la production du service, est celle de la construction même de l’objet : peut-on, et jusqu’à quel point, traiter la relation de service comme un objet en soi, c’est-à-dire, pour revenir au schéma précédent, analyser la relation A-B sans la réinscrire dans l’ensemble du processus de production du service ?

La relation de service comme objet d’analyse en soi a donné lieu ces dernières années à de nombreux travaux, développés notamment par des sociologues dans une perspective interactionniste. Le meilleur exemple est celui des travaux sur la « relation de guichet » dans les administrations ou les services publics, travaux qui, pour la plupart d’entre eux, relèvent de cette approche. Certes, ces travaux ont mis en lumière le fait que l’interaction entre prestataire et usager se joue sur différents registres, ou encore qu’elle peut avoir des effets de régulation sociale ou de réparation sociale. Il reste que, à mon sens, ces travaux sont réducteurs, en ce sens qu’ils limitent leur analyse à ce moment de contact, d’interaction face à face entre un usager et un prestataire ; ainsi, le plus souvent, ces analyses de la relation de guichet ne prennent pas en compte le fait que les agents au guichet sont pris dans un certain nombre de transformations organisationnelles et institutionnelles, lesquelles se traduisent souvent par des injonctions contradictoires comme, par exemple, le fait qu’on leur demande à la fois de « faire de la relation de service », au sens d’écoute des usagers, et de traiter un certain volume de dossiers par jour. Et je pense qu’on ne peut pas analyser ce qui se passe dans un guichet si on ne prend pas en compte toutes ces dimensions. Pour le dire autrement, je crois qu’il y a quelque danger à isoler la relation de service de l’ensemble du processus de production des services.

Cela dit, on ne rencontre que peu de travaux empiriques qui analysent concrètement les formes que prennent les relations prestataire/usager en les situant dans l’ensemble du processus de production du service. Il existe cependant un certain nombre de tentatives pour caractériser différents types d’interactions et voir si on peut les associer à différents types de services. Dans cette perspective, développée plutôt par des économistes, l’une des distinctions à mon sens les plus pertinentes est celle entre interactions opérationnelles et interactions de contrôle. Les interactions opérationnelles sont des interactions matérielles ou factuelles nécessaires à la réalisation du service. Cela couvre un champ très large, allant du distributeur automatique de billets, situation où il n’y a plus personne en face mais simplement l’indication d’une succession d’opérations à réaliser, aux interactions entre un avocat et son client lorsque ce dernier, ignorant tout du droit, se contente d’apporter à l’avocat les informations que celui-ci lui demande pour pouvoir traiter son cas : on est là dans un rapport de délégation totale, dans lequel le client n’intervient ni sur l’analyse du problème, ni sur la construction de la solution. Les interactions dites de contrôle peuvent intervenir à la fois en amont, c’est-à-dire dans la conception du service, et au cours de l’exécution de celui-ci. Ces interactions, qui portent sur les décisions à prendre et sur la régulation du processus, produisent des jugements et des décisions qui n’auraient pas été les mêmes sans cette coproduction. Les décisions peuvent se prendre sur la base de critères négociés, c’est-à-dire dans un univers dit contractuel, ou sur la base de critères plus ou moins admis de part et d’autre, donc sur une base que l’on peut qualifier de conventionnelle ; mais elles peuvent aussi, et c’est sans doute le cas le plus fréquent, renvoyer à des rapports de force et à des rapports de pouvoir contingents parce que, même s’il existe une coopération entre client et prestataire, les rapports entre eux ne sont pas toujours simples.

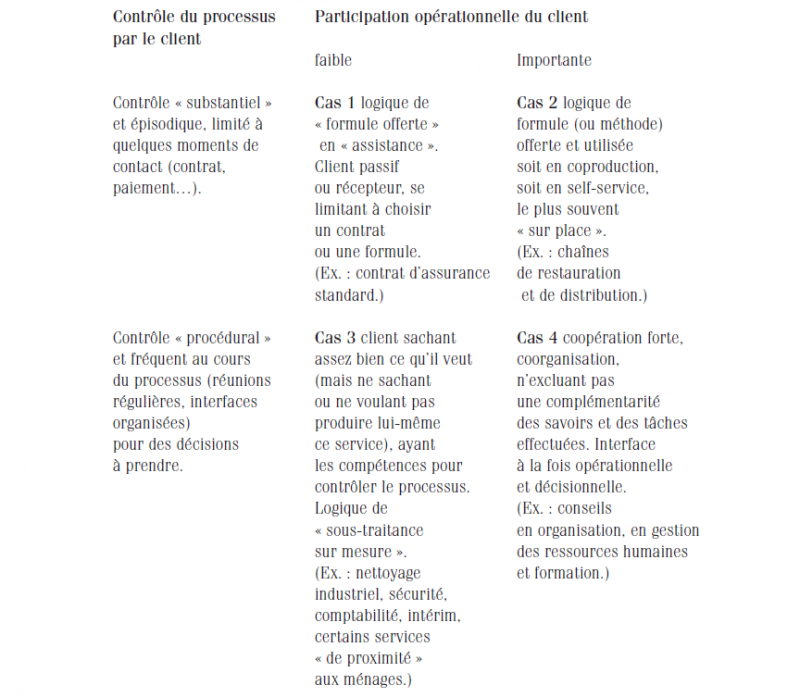

Le schéma qui suit, et qui vient lui aussi de Gadrey6, propose une classification des différentes activités de service selon le type de participation, opérationnelle ou de contrôle, du client au processus de production du service et, à l’intérieur de chacun des deux types, selon le degré ou l’intensité de cette participation.

Sans faire plus de commentaire, je voudrais souligner que l’on retrouve, dans la case 4, c’est-à-dire celle qui regroupe les activités de services marquées par une coproduction très forte à la fois opérationnelle et de contrôle, une bonne partie de ce qu’on appelle les services de conseil et assistance. Cela dit, le fait que j’ai pu prendre comme exemple des situations où les interactions sont limitées à une dimension opérationnelle, celui des relations avocat/client dans le cas où ce dernier ignore tout du droit montre bien qu’il est difficile de caractériser d’emblée un type d’activité par un type d’interactions et que l’on a besoin, pour avancer, de travaux concrets.

Pour mémoire, il me semble important de mentionner l’existence de tout un courant de recherches sur l’innovation dans les services, qui analyse celle-ci comme résultant de l’interaction entre producteurs et utilisateurs, interaction qui, au-delà de transferts de connaissances, est à l’origine de la production de connaissances ou de savoir-faire nouveaux. Ces analyses ont surtout été développées dans les services intellectuels et elles montrent que, très souvent, la production de l’innovation passe par la remontée et l’accumulation d’expériences ou de solutions nouvelles élaborées à propos d’un contrat particulier. Cette caractéristique explique que, à l’inverse de ce qui se passe dans l’industrie, bien des sociétés de services, même parmi les grandes, n’ont pas des structures propres de recherche et développement (RD) séparées du reste de l’activité et balisées en tant que telles. D’où, soit dit en passant, quelques problèmes statistiques pour apprécier l’importance de la RD dans les services.

Schéma 1 Les différents types d’interaction dans la relation de service

Le prestataire comme organisation : travail et organisation du travail

Mon dernier point porte sur les questions d’organisation, de division et de rationalisation de l’activité et du travail dans les services (la relation AC sur le schéma 1).

Une première forme d’analyse de l’organisation-division du travail dans les activités de service est fondée sur l’opposition front office/back office, qui distingue les activités au contact de la clientèle et les autres (traitement et analyses de données, gestion de systèmes matériels, etc.). Les premières analyses, qui datent des années 70, portaient sur les banques et les assurances et s’inscrivaient dans une perspective d’extension au secteur tertiaire des formes industrielles de standardisation et de rationalisation du travail. En fait, cette distinction, bien qu’initialement construite à partir de l’analyse de grandes organisations, peut avoir une portée plus large : ainsi, la division du travail entre collaborateurs et associés, que j’ai rencontrée dans mon travail sur des cabinets d’avocats de province, peut s’analyser en ces termes : les relations avec les clients sont le fait des associés tandis que les collaborateurs assurent, à l’arrière, la rédaction d’actes, le travail de routine. Cette perspective d’analyse a été quelque peu délaissée – ce qui est peut-être un effet de la mise en avant de la dimension relationnelle comme caractéristique spécifique des services et, corrélativement, d’interrogations sur les formes d’organisation liées à cette caractéristique. Cependant, il faut bien voir que, de plus en plus, les services – même de conseil/assistance – sont articulés à des dispositifs techniques lourds et ont une composition organique du capital croissante. Il est possible que le cadre analytique fondé sur la séparation front office/back office soit insuffisant pour analyser ces évolutions ; mais il reste qu’on manque de travaux analysant, dans les entreprises de service, les rapports entre matériel et immatériel et les formes d’organisation du travail, les compétences et les qualifications qui y sont associés.

Les analyses en termes de rationalisation constituent une seconde entrée. Je n’aborderai pas la rationalisation du travail de routine, mais il me paraît important de mentionner que la question du type de rationalisation à l’œuvre dans ces activités de routine – s’agit-il ou non, notamment dans les activités au contact, d’une rationalisation/standardisation de type « industriel » ? – est toujours en débat.

J’aborderai la question de la rationalisation dans les services professionnels en me référant à la notion anglo-saxonne de profession : celle-ci ne se limite pas aux seules professions réglementées, mais couvre plus largement les professions dont les membres ont fait des études supérieures et disposent de savoirs formalisés ; si ces savoirs sont à la base des prestations, celles-ci ne sont jamais réductibles à l’application mécanique de ces savoirs, car elles font appel à du jugement, du discernement, voire de l’interprétation ; enfin, il existe des formes de barrières à l’entrée (diplômes notamment) qui peuvent être plus ou moins formalisées ou institutionnalisées. Sur ce dernier point, je voudrais quand même relever que, dans bien des domaines, il existe ce qu’on peut appeler du « braconnage » entre professions, et ceci même entre professions réglementées (experts-comptables vis-à-vis des conseils juridiques/avocats, par exemple). Par ailleurs, les grandes entreprises de conseil (audit, conseils en management, en organisation, en technologie, etc.) sont aujourd’hui engagées dans un vaste mouvement de redéfinition de leurs frontières réciproques et, corrélativement, de leurs espaces de concurrence, et ceci a toute chance d’avoir des incidences sur les contenus et les modes d’exercice des professionnels (et des professions) concernés.

Le fait que ces diverses professions délivrent des prestations intellectuelles engageant des dimensions cognitives ne signifie pas l’absence de rationalisation. Mais comment opère-t-elle ? La synthèse à mon sens la plus complète sur ce point à ce jour est celle de Gadrey7 qui, s’appuyant sur un travail de Friedson datant du début des années 1990, caractérise ce qu’il appelle la rationalisation cognitive par trois processus. D’abord la typification de cas : celle-ci repose sur le double fait d’abord que, quand on a vu « x » situations un peu différentes mais analogues, on construit des types qui permettent de ramener un cas nouveau à un cas connu identique ou voisin et, ensuite, que l’on peut formaliser ce genre d’expériences ; c’est d’ailleurs cette méthode qui a été utilisée dans les hôpitaux américains pour essayer de construire une classification des types de maladies qui ne soit pas fondée sur la nosologie. Le deuxième processus, plus connu, est la formalisation des méthodes et des outils de travail. Le troisième passe par la création d’un ensemble de répertoires de routines, ce qui permet de ne pas avoir à tout réinventer à chaque fois.

Quand on regarde comment les choses se passent dans les entreprises, on voit que ces formes de rationalisation cognitive sont matérialisées dans des supports comme des logiciels, des répertoires de solutions propres à l’entreprise (je me souviens d’un grand cabinet de conseil juridique où on appelait cela « la bible »)…, tous éléments qui constituent la « mémoire morte » d’une entreprise. Et, la transmission aux nouveaux arrivants (via la formation notamment) est d’autant plus aisée que la formalisation est matérialisée dans ces supports. Il reste qu’il existe toujours un rapport ambigu entre cette mémoire morte et les mémoire vives des individus, nourries par l’accumulation de nouvelles expériences qui viennent enrichir ou modifier « la bible ». Il s’agit d’une relation compliquée, et elle l’est d’autant plus que vient s’y greffer la question des formes d’organisation du travail existant dans l’entreprise. Dans les petites structures, cette organisation relève le plus souvent de ce qu’on appelle le modèle des « professionnels associés » ; dans ce modèle qui correspond, je pense, à ce que vous trouvez dans un certain nombre de cabinets d’architectes, les formes de capitalisation sont réelles mais restent très individuelles et peu formalisées. Au contraire, dans les très grandes sociétés d’audit, de conseil, etc., la formalisation est beaucoup plus dure. Selon certains chercheurs, les grandes structures sorties du modèle des professionnels associés développent une rationalisation et une formalisation du travail qui sont de l’ordre de la standardisation, même si elle est différente de celle de l’industrie. Et il faut bien voir que les clients eux-mêmes peuvent participer d’une évolution en ce sens parce que les demandes accrues de certification ou de labellisation favorisent la mémoire morte. D’autres chercheurs soutiennent que, même dans les grandes entreprises, il ne peut pas y avoir de rationalisation totale de la dimension cognitive, parce qu’il y a toujours des expériences nouvelles et parce que, du fait de la coproduction avec le client, aucune situation n’est jamais totalement réductible aux autres. Je ne trancherai pas entre les uns et les autres, mais c’est un débat qui, je pense, vous concerne.

Schéma 2 Les formes de certification ou d’engagement

Pour terminer, je voudrais préciser que derrière toutes ces questions – jusqu’où standardiser ? la relation de services est-elle standardisable ? dans quelle mesure est-elle productrice de qualité et comment évaluer cette qualité ? –, on rencontre celles de la productivité – qu’est-ce que la productivité dans les services et comment l’évaluer ? qu’est-ce que la valeur produite par les services et qui la produit ? –. Je n’ai pas abordé cette question car je ne suis pas compétente en la matière. Mais si l’on tient compte, non seulement du développement des services, mais aussi du fait que certaines caractéristiques de la production des services commencent à investir l’industrie, il est clair qu’il s’agit d’une question cruciale.