Développement durable et urbanisme : l’émergence de nouveaux modèles ?

Aujourd’hui, la volonté de faire la ville durable semble tellement partagée et unanime qu’elle devient « quasi indiscutée » (Souami, 2009), presque une évidence. Certains chercheurs l’ont même ressentie comme une « injonction » (Ramau et Roudil, 2012). Dans le domaine de l’aménagement de l’espace physique, cela a déterminé une nécessité urgente de produire certitudes, règles, modèles à suivre. Nous pouvons observer l’apparition de plus en plus fréquente d’expressions comme « manuel », « guide », « méthode », « référentiel », « état des lieux », « exemples », « repères », « bonnes pratiques », etc., dans les titres des ouvrages traitant de l’urbanisme durable. Le développement durable semble donc se configurer comme une nouvelle « doctrine », qui est non seulement un repère nécessaire mais aussi une sorte de croyance à laquelle on adhère de façon peu critique. Nous souhaitons donc nous interroger sur le degré de codification, d’institutionnalisation, de standardisation des pratiques relatives à l’aménagement durable de l’espace et sur son éventuelle remise en question par l’enseignement supérieur.

Pour mener à bien cette réflexion, il nous semble utile de revenir sur l’origine de la pensée sur la ville durable. À l’origine, le « mouvement des villes durables » (Emelianoff et Stegassy, 2010) est une démarche volontariste, qui émerge notamment des contextes locaux. Après la conférence de Rio (1992) et la formulation des principes de l’Agenda 21, les villes n’ont pas encore des solutions pratiques pour devenir plus durables. Un premier acte souligne, en revanche, la volonté forte de faire la ville autrement : la Campagne européenne des villes durables, lancée à Aalborg1 (Danemark) en 1994. La série de conférences organisées à ce sujet (dont la dernière s’est déroulée en avril 2013 à Genève) a remporté des succès comme essuyé des échecs (Emelianoff et Stegassy, 2010) ; cependant, la démarche continue à soutenir la réflexion et l’échange entre villes, qui collaborent et parfois suivent des trajectoires différentes, mais toutes orientées vers un développement urbain plus durable. La réflexion se met en place par le biais de projets expérimentaux et ponctuels et par l’échange des expériences locales dans le réseau des villes qui adhérent à la démarche. Les différences entre les projets et les contextes soulignent la nécessité de solutions « sur mesure » (Souami, 2009). Puisque la durabilité est un sujet très complexe, les approches normatives sont inévitablement écartées au début, bien que le soutien du cadre juridique aux échelles européenne et nationales soit indispensable (Emelianoff et Stegassy, 2010). L’urbanisme opérationnel s’avère donc une démarche plus efficace que l’urbanisme réglementaire pour la recherche de solutions urbaines durables.

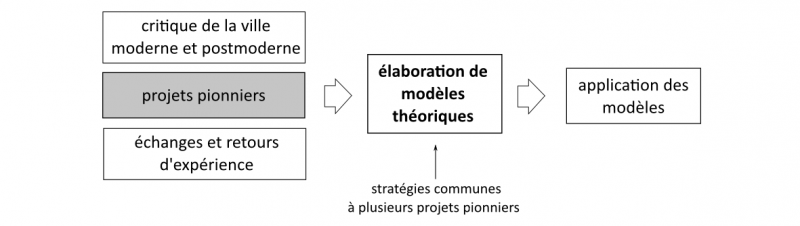

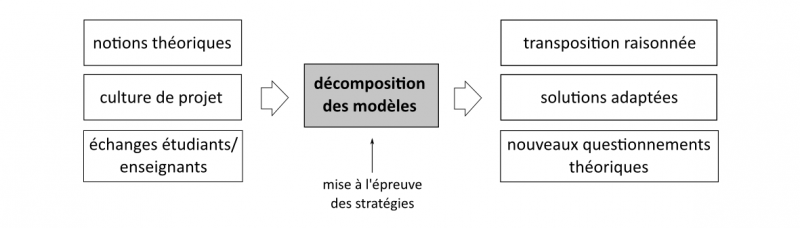

Le cadre normatif qui a accompagné les premières démarches de projet menées par les villes européennes ne peut donc pas être assimilé à une véritable « injonction ». Comme certains auteurs (Novarina et al., 2013 ; Souami, 2009) le montrent, la loi s’exprime par « recommandations » : le Grenelle de l’environnement (2007), par exemple, « recommande la construction d’un écoquartier avant 2012 dans toutes les communes qui ont des programmes de développement de l’habitat significatifs ». Il y a donc, encore une fois, une incitation à mettre en place une expérience concrète et ponctuelle qui constituera « une vitrine environnementale » pour les élus (Souami, 2009), mais aussi un avant-goût de ce que pourra être la ville du futur. Si ce n’est donc pas la loi qui oblige à faire la ville durable, en codifiant des stratégies à mettre en place de manière systématique, pourquoi plusieurs chercheurs ont-ils eu le sentiment qu’un ensemble de règles et de conditions est en train de se définir pour fabriquer cette ville durable ? Pourquoi parlent-ils, plus ou moins explicitement, de « doctrine » de l’urbanisme durable ? D’où proviennent ces règles ? Nous supposons que les éléments ayant participé à la fabrication de la doctrine n’ont pas été imposés d’en haut, mais ont plutôt surgi de manière empirique depuis le terrain. La volonté forte, notamment des élus locaux, d’aménager des villes plus durables, ainsi que la constitution d’un réseau de villes européennes visant à l’échange des expériences ont poussé vers un mécanisme d’imitation des projets développés ailleurs. Les référentiels de la ville durable ont été construits par les chercheurs à partir de la réflexion comparée sur les « projets pionniers » réalisés. À la suite de l’émergence de certaines thématiques communes (rapport entre urbanisme et transports collectifs, trames vertes et bleues, performance énergétique et densification, mixité sociale et fonctionnelle, etc.), les stratégies urbaines mises en place localement ont fait l’objet d’une généralisation2 qui tend à se cristalliser, tant à l’échelle du quartier qu’à celle de la ville et du territoire métropolitain. Certaines actions sont désormais considérées comme indispensables pour tous les plans et les projets qui aspirent à l’étiquette « durable » et semblent constituer des « modèles théoriques » prêts à l’emploi3 (fig. 1).

Fig. 1 : Schématisation du processus allant de la constitution de modèles pour la ville durable à leur application

(élaboration : G. Trotta-Brambilla, 2014)

Le risque implicite de ces approches inductives est d’assimiler des expériences circonscrites, localisées dans un contexte bien précis, à des modèles que l’on peut répéter partout. De plus, la vulgarisation nécessaire au partage des enjeux de la ville durable a peut-être contribué dans un premier temps à la diffusion de certaines idées reçues, à tout le moins simplifiées. En revanche, il faut rappeler que les écoquartiers réalisés de manière expérimentale en Europe du Nord ont effectivement inspiré de nombreux projets similaires dans les autres pays européens, mais l’impossibilité de les dupliquer tels quels a fait émerger la nécessité de réadapter les démarches pour répondre aux problèmes spécifiques de chaque ville (Souami, 2009).

Ce bref rappel de la genèse d’un mouvement de villes durables ne suffit pas à établir l’existence aujourd’hui d’une nouvelle doctrine dans les domaines de l’urbanisme et de l’architecture. Les modalités de diffusion des premiers projets dits « durables » et le processus de construction de modèles soulignent toutefois trois aspects qu’il nous semble intéressant d’évoquer et de mettre en parallèle avec la transmission des connaissances sur le développement durable dans le contexte universitaire.

En premier lieu, nous avons vu que les modèles se sont progressivement constitués en capitalisant l’expérience sur le terrain. De plus, les villes n’ont pas eu besoin d’attendre un cadre juridique prescriptif pour mettre en œuvre des projets expérimentaux (définis seulement ensuite comme « durables », d’ailleurs). Cela nous laisse penser que la même démarche inductive, fondée sur une ou plusieurs études de cas, peut être aussi appliquée avec profit (bien qu’avec quelques précautions) dans l’enseignement, afin de faire émerger des réflexions innovantes pour des villes plus durables.

En deuxième lieu, nous avons observé que les premières expériences d’urbanisme durable ne se sont pas limitées à des réflexions analytiques sur le contexte local (ce que l’on appelle un « diagnostic »), mais qu’elles ont misé sur des projets concrets, qui ont été réalisés. Cela souligne l’intérêt, dans les enseignements universitaires, non seulement de l’analyse approfondie d’un terrain d’étude, mais aussi de l’approche par le projet, car la recherche de solutions adaptées au contexte demande une implication importante de la part de l’étudiant (tout comme de l’enseignant, à vrai dire), ainsi que la mobilisation de connaissances provenant de domaines différents et la capacité de les synthétiser dans une proposition personnelle et originale. Penser par le projet et revenir sur ses résultats permet d’exercer, en fait, la réflexivité propre à l’agir professionnel4 (Schön, 1983).

En troisième lieu, nous avons vu qu’une première diffusion des expériences pionnières a été véhiculée par un mécanisme d’imitation (mais non de copie) des projets considérés comme réussis. Cela rappelle l’importance de la connaissance et de la compréhension des plans et des projets déjà élaborés (ce que l’on appelle « culture de projet ») afin de pouvoir les tester, avec leurs atouts et leurs limites, sur d’autres terrains d’étude.

Ces trois aspects nous semblent réunis dans la pratique des pédagogies actives dans le cadre de la formation supérieure. Sous forme de travaux dirigés, mais encore plus dans les ateliers de projet, ces enseignements dans le domaine du développement urbain durable proposent un travail d’analyse d’un terrain d’étude assigné, éventuellement suivi de propositions de projet, nécessitant la connaissance et la comparaison des expériences récemment réalisées, notamment en Europe. Ces expériences et leurs enseignements sont souvent préalablement préfigurés dans les cours magistraux, dans lesquels les enseignants ont déjà accompli un travail de synthèse pour les étudiants. Mais, si les enseignements universitaires ont un rôle important dans la diffusion des modèles théoriques du développement durable, cela ne concerne pas que la transmission de notions. Ils sont aussi censés former la capacité critique des futurs professionnels de la ville, en incitant les étudiants à approfondir certaines thématiques, selon les intérêts de chacun, ce qui est favorisé dans les enseignements en atelier.

C’est donc par le biais de l’observation, pendant quelques années, de ce type de formation (et notamment les ateliers de projet urbain) dispensé à l’Institut d’urbanisme de Grenoble (IUG) que nous souhaitons réfléchir aux modalités de transmission des connaissances concernant l’urbanisme durable. Nous montrerons en particulier comment certaines stratégies (concernant par exemple la densité, la mixité sociale et fonctionnelle, la mobilité, etc.) – très fréquemment proposées par les étudiants dans leurs projets, car répondant aux modèles du développement durable – nécessitent d’être décortiquées et remises en question lorsqu’il s’agit de les appliquer sur un territoire protégé, bien qu’urbanisé, comme celui d’un Parc naturel régional.

L’atelier de projet urbain comme démarche de transposition raisonnée

L’approche par le projet n’est pas très répandue en France dans les Instituts d’urbanisme, alors que l’IUG met l’atelier au centre de la formation qu’il propose. L’approche pédagogique de l’atelier se traduit par une hybridation entre les apports des Écoles d’architecture (relevant en France du ministère de la Culture) et ceux de l’Université. La restitution graphique est de plus en plus pratiquée, car les enseignants de projet sont des architectes de formation ou des chercheurs en sciences humaines et sociales qui se sont formés à la représentation. L’atelier de projet urbain proposé à l’IUG cherche à privilégier une pédagogie par la méthode et à laisser de l’autonomie dans le choix des solutions (Seigneuret et al., 2008). La démarche importe autant, ou peut-être plus, que la forme finale, ce qui représente, à notre sens, une première prise de distance par rapport au monde de la doctrine. Ce processus se déroule habituellement en quatre étapes :

-

l’élaboration d’analyses territoriales thématisées, coïncidant avec les principaux systèmes territoriaux ;

-

la synthèse des analyses dans un diagnostic commun visant à mettre en avant les relations entre systèmes différents ;

-

la proposition de scénarios5 de développement contrastés, pratique consistant, en substance, à produire des préfigurations territoriales assez différentes les unes des autres, afin de faire ressortir, par comparaison, de nouvelles pistes de discussion ;

-

l’élaboration d’un projet décliné à plusieurs échelles, puisant dans les différents scénarios et allant du grand territoire aux zooms localisés (normalement identifiés par les étudiants eux-mêmes), selon une démarche itérative.

Comme dans les ateliers des Écoles d’architecture, le projet est conduit par petites équipes, mais, à la différence des ENSA, et notamment en master, à l’IUG, les groupes sont multidisciplinaires, car les étudiants ont suivi des cursus universitaires différents6. La progression du travail est le fruit d’une confrontation régulière entre étudiants et enseignants. Un autre point en commun avec le projet d’architecture est l’exercice de la « référence », impliquant le choix d’exemples pertinents, leur compréhension et leur adaptation au territoire étudié. Cela permet de développer le sens critique nécessaire à une transposition raisonnée des exemples par le biais de la compréhension des écarts existants entre les enjeux originaires et ceux du terrain d’étude. Cet exercice contribue en même temps à forger la culture de projet des étudiants, qui sont libres de choisir leurs exemples mais doivent aussi argumenter leurs choix. Le fait que l’enseignant, possible vecteur de transmission d’une éventuelle doctrine, reste en retrait par rapport à ces choix est un deuxième élément de prise de distance critique. La pratique du projet amène ainsi à une meilleure connaissance du territoire étudié (Viganò, 2012).

Enfin, une spécificité de la formation supérieure grenobloise est le rapport institué avec les collectivités locales, qui passent régulièrement des commandes à l’Institut d’urbanisme et à l’École d’architecture, afin que les travaux des étudiants puissent alimenter la réflexion sur la planification locale. Les résultats sont habituellement restitués par les étudiants devant les élus, les techniciens de la Ville ou d’autres enseignants-chercheurs, ainsi que sous forme d’exposition de posters et de maquettes ou de débats ouverts au grand public.

Nous présentons ici l’expérience de l’atelier du master « Urbanisme et projet urbain » qui s’est déroulé à l’Institut d’urbanisme de Grenoble durant l’année 2012-20137. Les terrains d’étude proposés dans cet atelier sont le secteur de la Bastille à Grenoble et le territoire de la communauté de communes des Balcons Sud de la Chartreuse8 (fig. 2). Cet atelier a fait l’objet d’une double commande de la part de la Ville et de la communauté d’agglomération de Grenoble9, dont l’objectif principal était de réfléchir à l’identité de ces espaces, ainsi qu’à leurs interactions réciproques et avec la ville. Les contraintes imposées par le statut de ce territoire – inclus dans le Parc naturel régional de la Chartreuse – ont nécessité une réflexion collective (étudiants, enseignants, commanditaires) autour des controverses liées à la relation ville/nature. Un travail important d’adaptation des pratiques d’urbanisme durable les plus répandues a donc été mis en place.

Fig. 2 : Carte du territoire des Balcons Sud de la Chartreuse

(source : www.geoportail.gouv.fr)

Le rapport entre ville et montagne a une origine ancienne à Grenoble. En particulier, la Chartreuse a longtemps approvisionné la ville en bois, en glace, en terre réfractaire, en meules, en fruits et légumes (Gumuchian, 2006). Les marchés grenoblois ont toujours matérialisé l’interface entre ville et montagne, en générant des flux réguliers de personnes et de marchandises. La manufacture grenobloise fournissait du travail à domicile en montagne : la ganterie (depuis le milieu du XIXe siècle) occupait les femmes par la pratique de la couture et les hommes comme coupeurs, induisant de nombreux déplacements pour l’approvisionnement en matière première et pour la livraison des produits finis aux entreprises grenobloises (Gumuchian, 2006). Aujourd’hui, les échanges sont d’une autre nature : la montagne est un lieu de résidence principale ou secondaire des Grenoblois, ainsi qu’un lieu de tourisme et de loisirs ; les populations montagnardes trouvent en ville surtout les emplois, les services et les commerces absents sur leur territoire.

Toutefois, malgré cette interdépendance, il n’existe pas, pour ce qui est du développement futur, d’orientation commune exprimée de manière officielle. Surnommée « capitale des Alpes » et historiquement décrite comme une ville entourée de montagnes (Stendhal), Grenoble semble vivre aujourd’hui un conflit avec ses trois massifs (Chartreuse, Vercors, Belledonne) : ces derniers sont complètement à l’écart du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et restent gouvernés par les chartes des Parcs naturels régionaux (PNR)10. Ainsi, la fragmentation de la Chartreuse en petites unités tournées vers les bas pays environnants ne favorise pas un véritable sentiment d’appartenance des habitants (Gumuchian, 2006), en accentuant la dépendance de la Chartreuse vis-à-vis des agglomérations proches (Chambéry, Grenoble, pays voironnais). Le diagnostic du SCOT souligne aussi la fragmentation socio-spatiale caractérisant la région urbaine grenobloise à plusieurs échelles, notamment l’échelle territoriale : les coteaux proches (en particulier ceux qui surmontent la vallée du Grésivaudan, à l’est de la ville) sont les lieux de résidence des classes aisées, alors qu’en ville et dans les territoires plus ruraux du massif de la Chartreuse se concentrent les revenus modestes11.

La communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, consciente de ces paradoxes, envisageait (à l’époque du déroulement de l’atelier) d’intégrer le territoire des Balcons Sud de la Chartreuse12, extrêmement proche et fonctionnellement lié à la ville. Cette nouvelle perspective a été à la base des réflexions conduites pendant l’atelier, visant à définir les enjeux, les stratégies et les modalités possibles de cette intégration. L’annexion d’un territoire de moyenne montagne, potentiellement fragile, de la part d’une métropole pose des questions de développement durable assez particulières, et notamment celle de l’évolution du statut de Parc naturel régional. Le contexte est tellement délicat qu’une approche dialectique s’impose entre mobilisation de modèles théoriques et adaptations d’exemples ne pouvant pas être directement appliqués sur ce territoire.

La remise en question de stratégies récurrentes

En nous référant notamment à la dimension spatiale, nous déclinons nos observations autour de trois stratégies communes à plusieurs modèles de ville durable qui reviennent régulièrement, parmi d’autres, dans les projets des étudiants : connecter, densifier, mixer. Ces stratégies ne sont pas exhaustives, mais elles ont été retenues à titre d’hypothèses, permettant d’imaginer des scénarios de transformation du territoire, car, d’une certaine manière, elles faisaient consensus entre les participants et permettaient d’évaluer les tenants et les aboutissants de principes d’action qui sont à la base des politiques de développement urbain durable les plus fréquentes. Nous présentons synthétiquement les questionnements issus de l’atelier concernant la pertinence de la transcription de ces stratégies dans le territoire étudié.

Connecter

La stratégie qui exprime de manière évidente l’instauration de relations entre territoires est celle consistant à les mettre physiquement en connexion, notamment par le biais des réseaux de mobilité, afin de dépasser la logique de juxtaposition des « morceaux » de la ville moderne ou des grands projets urbains plus récents. Mais les politiques des transports sont confrontées en permanence à l’opposition entre rentabilité et desserte (Bavoux et al., 2005) : d’une part, les transports doivent satisfaire au mieux les besoins du plus grand nombre et accompagner le développement économique des territoires les plus dynamiques (volet économique du développement durable) ; d’autre part, ils doivent assurer la couverture la plus complète possible du territoire afin de limiter les disparités d’accessibilité (volet social). Qu’est-ce qu’il convient alors de connecter ? Et comment ?

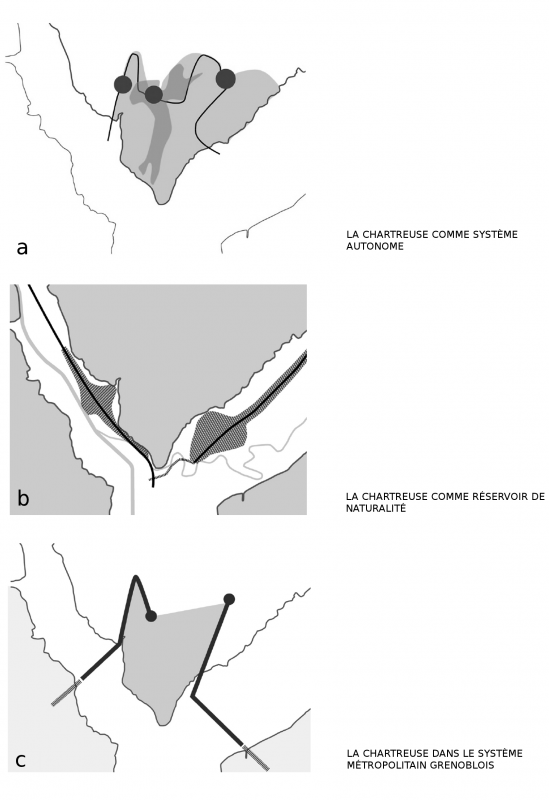

Le futur des relations internes entre les communes des Balcons Sud ainsi que la relation de ce territoire de montagne avec la ville de Grenoble ont été schématisés par les étudiants13 en trois scénarios (fig. 3) :

-

privilégier les connexions entre les centralités locales de la Chartreuse, qui peuvent être développées afin de rendre ce territoire plus autonome par rapport à la ville-centre (fig. 3a) ;

-

privilégier les connexions entre le centre-ville et les branches Est et Ouest de l’agglomération grenobloise, en considérant le territoire de la Chartreuse comme un réservoir de naturalité (fig. 3b) ;

-

privilégier les connexions entre la ville et les polarités secondaires de la Chartreuse, à développer, en renforçant les liens existants (fig. 3c).

Fig. 3 : Scénarios d’aménagement pour l’interface Grenoble‑Chartreuse, élaboration des étudiants de l’atelier de projet urbain M1 2012‑2013

(groupe : L. Boucou, J. Faurite, L. Leday, C. Tironi/Adaptation : G. Trotta-Brambilla, 2014)

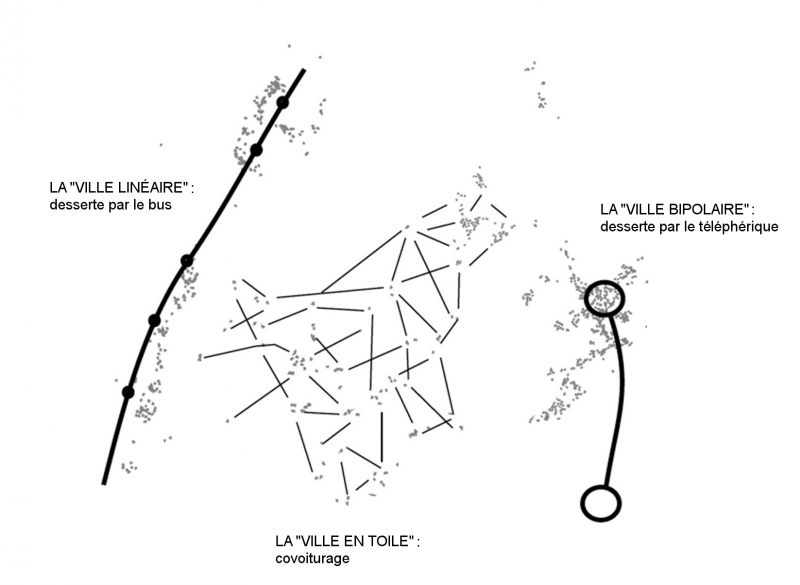

Les choix concernant le système infrastructurel impliquent en même temps des modèles de développement urbain différents (fig. 4), mais les trois scénarios doivent tous se confronter aux modalités de mise en place de ces relations. Le territoire des Balcons Sud offre des pistes de réflexion intéressantes. Aujourd’hui, le moyen de transport le plus utilisé est la voiture, car les pentes sont raides et les services de transport collectif sont peu développés (autocar) ou chers (téléphérique14). Mais la voiture est, pour les étudiants, le grand ennemi du développement durable. Au début, donc, tous les groupes proposaient de favoriser les mobilités actives, en oubliant la difficulté d’accès à ce territoire de montagne. Ils ont donc compris la nécessité de réfléchir à la mobilité de façon systémique, en organisant toute sorte de déplacement et en essayant de coupler les nécessités de la vie quotidienne (rapidité et praticité du déplacement) avec celles plus liées aux loisirs (mise en valeur du paysage et organisation de pratiques destinées à un public varié). Pour cela, certaines équipes ont misé sur l’extension du système du téléphérique, en mettant en place un système de pistes cyclables autour des stations et en concentrant les futures urbanisations de façon à minimiser l’utilisation de la voiture. D’autres ont réfléchi à un système de bus plus performant, à utiliser tant pour les déplacements quotidiens que pour les loisirs, en proposant des trajets plus rapides pendant la semaine et des arrêts en correspondance avec les sentiers de randonnée pendant le week-end. D’autres encore ont proposé, pour la mobilité quotidienne, un système de covoiturage « en temps réel15 » et, pour la mobilité liée aux loisirs, un système intégré d’« autolib’ » et de bus16.

Fig. 4 : Morphologies urbaines et stratégies pour les transports, élaboration des étudiants de l’atelier de projet urbain M1 2012‑2013

(groupe : S. Boulares, S. L’Homme-De Tellier, S. Ouammou, R. Martel, N. Rabier/Adaptation : G. Trotta-Brambilla, 2014)

Densifier

En nous confrontant avec les étudiants de première année de licence ou de master (notamment pour ceux qui proviennent de disciplines différentes de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire), nous avons plusieurs fois observé une évolution rapide de leur vision du concept de densité urbaine. Au début, prévaut le lieu commun qui fait correspondre la densité aux tours et aux barres (une idée fausse si l’on compare cette densité à celle des quartiers haussmanniens), ce qui donne une connotation négative et presque opposée à l’idée de durabilité. Cette dernière, en revanche, est très fréquemment associée à la thématique de la nature en ville. Après avoir reçu des enseignements concernant le développement durable, les étudiants prennent conscience de la nécessité de la ville compacte, et donc de la densification, car celle-ci est « une des mesures de base de la démarche environnementale appliquée à l’urbanisme » (Gauzin-Muller, 2001).

Or, la thématique proposée par l’atelier réorientait le regard, puisqu’il ne s’agissait pas de nature en ville, mais plutôt d’une ville dans la nature, ou mieux, dans un parc naturel. Comment concilier, alors, ces deux éléments antinomiques ? Si le modèle de la ville compacte « favorise un usage optimal de l’espace » (Gauzin-Muller, 2001) grâce à la proximité entre habitat, emplois et services, comment agir dans un territoire qui est dépourvu d’équipements publics et de commerces ? Si la ville compacte « permet une organisation efficace du transport public » (Gauzin-Muller, 2001), comment surmonter les difficultés infrastructurelles liées à la morphologie de ce territoire ? Surtout, comment parler de densité urbaine à l’intérieur d’un territoire naturel protégé ?

Les étudiants apprennent à se méfier de l’habitat pavillonnaire17, qui n’est pas durable en termes environnementaux (imperméabilisation du sol, émission de CO2), spatiaux (consommation d’espaces naturels et agricoles), sociaux (perte du lien social) et économiques (tant pour les collectivités locales, car une densité faible entraîne des coûts plus élevés pour équiper le territoire en services et réseaux, que pour les ménages, à cause de l’augmentation des dépenses liées à l’énergie) (Cocteaux et al., 2010). D’ailleurs, leurs diagnostics du territoire des Balcons Sud ont mis en lumière les dysfonctionnements accompagnant la prévalence de ce type d’habitat (manque d’espaces publics, inachèvement des réseaux d’assainissement et de télécommunications, etc.). Quelles typologies de bâti peuvent donc être considérées comme compatibles ?

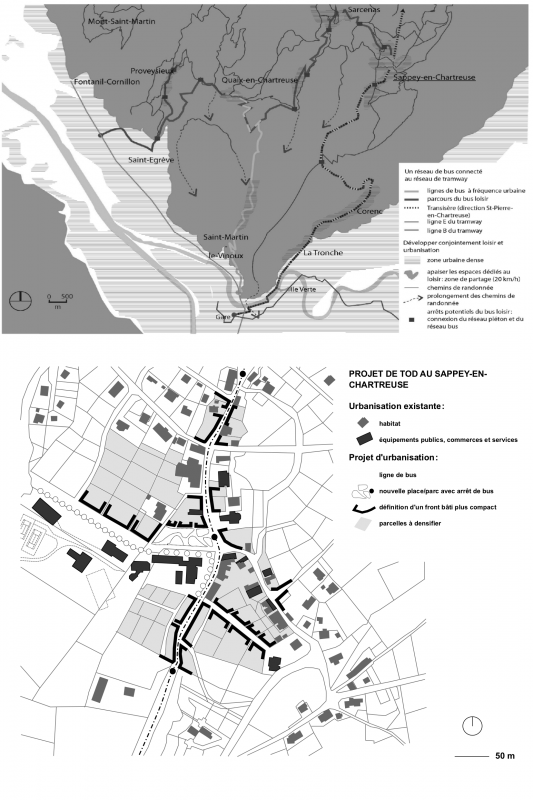

Globalement, les propositions des équipes de l’atelier essayent de répondre à deux questions principales. La première question est : où densifier ? Les stratégies ont alors misé sur des nouvelles urbanisations et sur la densification autour des arrêts des transports en commun (bus ou téléphérique), comme suggéré par le modèle du Transit Oriented Development (TOD18) ou autour des espaces publics principaux (fig. 5). La deuxième question est : comment densifier ? Les auteurs des projets ont réfléchi surtout à des typologies d’habitat bas à haute densité ou à des pratiques « Bimby19 ».

Fig. 5 : Projet de densification autour des arrêts de bus au Sappey-en-Chartreuse, élaboration des étudiants de l’atelier de projet urbain M1 2012‑2013

(groupe : F. Bonello, B. Boronat, M. Moreau, P. Trauchessec/Adaptation : G. Trotta-Brambilla, 2014)

Mixer

Tous les projets d’écoquartiers en Europe revendiquent la mixité sociale et fonctionnelle. Cette dernière, en particulier, est vue comme la possibilité de rapprocher le lieu d’habitation et le lieu de travail (Souami, 2009). Mais le territoire des Balcons Sud de la Chartreuse s’est révélé assez réfractaire à la mixité. Du point de vue social, lorsque les étudiants ont proposé des stratégies concernant la réalisation de logements sociaux, ils ont dû se confronter à la difficulté d’un territoire qui sélectionne ses habitants sur la base de leur capacité à posséder une ou plusieurs voitures. L’habitat social n’est donc pas possible partout, mais seulement là où l’urbanisation est pensée en relation aux transports collectifs. Du point de vue fonctionnel, les équipes ont observé que, dans les communes étudiées, les commerces ferment car ils sont peu rentables et qu’il est difficile d’offrir des services permanents à une population aussi peu nombreuse. Les stratégies proposées ont donc visé à trouver des alternatives à l’imposition d’une mixité fonctionnelle (distribution du pain à domicile, livraison des courses aux arrêts de bus, etc.). La difficulté principale, évidemment, est celle d’adapter des modèles « urbains » à des territoires « ruraux » ayant vocation à entrer dans un périmètre métropolitain.

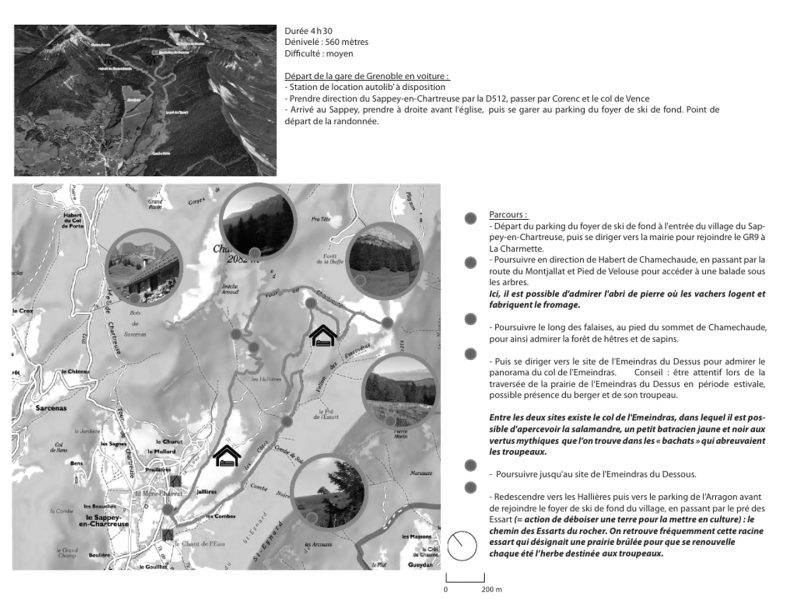

Un autre volet à prendre en compte pour ce territoire est celui du tourisme et des loisirs. La difficulté à transposer certains modèles urbains sur le territoire des Balcons Sud est qu’il faut tenir compte non seulement de l’habitant, mais aussi du visiteur. La mixité introduite dans les projets d’écoquartiers est en fait principalement au service de l’habitant (écoles, commerces, lieux de récréation), mais les stratégies considèrent peu la complexité des espaces et des périmètres que la population utilise réellement (Souami, 2009). Afin de réfléchir à un nouveau statut pour le PNR, apte non seulement à protéger mais aussi à accueillir des pratiques sportives et culturelles, les étudiants ont proposé des activités variées selon les saisons et la difficulté (fig. 6), en essayant de toucher un public vaste.

Fig. 6 : Exemple de promenade estivale de découverte du territoire, élaboration des étudiants de l’atelier de projet urbain M1 2012‑2013

(groupe : S. Carrera, C. Noébès-Tourrès, E. Pigalle, S. Potentier)

Conclusion

La réflexion menée laisse ouverte la question de la constitution progressive d’une doctrine de l’urbanisme durable, mais constate tout de même l’existence de certains leitmotivs de l’aménagement dit durable de l’espace, communs aux plans et aux projets des dix dernières années au moins. D’ailleurs, il ne s’agit pas ici de donner à la doctrine ou à l’utilisation de ces modèles une connotation entièrement négative, puisqu’ils constituent tout de même des repères nécessaires pour une pratique, celle de la planification, constamment tournée vers le futur, donc caractérisée par l’incertitude. Ce que nous avons voulu souligner, en revanche, c’est la nécessité de ne pas s’arrêter aux modèles en les considérant comme conclus et parfaits, à copier tels quels, mais plutôt de continuer (sur l’exemple de ce qui a été commencé dans les années 1990 et 2000 par le mouvement des villes durables) à faire en sorte que la ville soit un « laboratoire » du développement durable.

Les enseignements universitaires que nous avons brièvement décrits nous semblent relever d’une telle attitude. Dans l’atelier, les étudiants se trouvent face au même exercice que celui auquel doivent se confronter les villes voulant entamer une réflexion sur la durabilité : celui de réaliser un projet. Nous avons montré certains des enjeux liés aux activités d’expérimentation dans les ateliers de projet urbain en tant que forme d’enseignement « active », mais aussi les difficultés auxquelles se frottent les étudiants lorsqu’ils se trouvent face au projet et à la nécessité de remettre en question les compétences générales acquises pour pouvoir résoudre un problème particulier. L’atelier devient alors le lieu de la réflexion partagée entre étudiants et enseignants, permettant de décortiquer les modèles et de mettre à l’épreuve chaque stratégie imaginée pour le terrain observé. La méthode des scénarios alternatifs, en particulier, est efficace pour visualiser les conséquences des stratégies et opérer des choix qui ne suivent pas forcément la même direction que celle suggérée par un modèle. L’exercice du choix de la référence et de sa transposition raisonnée est en fait utile pour mettre en évidence les écarts entre le territoire étudié et l’exemple, ainsi que pour forger la culture des étudiants (fig. 7).

Fig. 7 : Schématisation du déroulement d’un atelier de projet urbain

(élaboration : G. Trotta-Brambilla, 2014)

Le but principal de ce type de formation n’est pas tant de donner des certitudes aux étudiants que de les inciter à remettre en permanence leurs acquis en question. La pratique de l’atelier leur apprend tout d’abord, et surtout, à se poser des questions et à faire autrement. La pratique professionnelle leur imposera par la suite de choisir, de décider, de trancher entre les options possibles, dans une logique stricte de problem solving (Schön, 1983), alors que la formation universitaire enseigne généralement une méthodologie centrée sur la façon de poser un problème (problem setting). Ces futurs professionnels de la ville recevront des commandes ciblées, dans un secteur précis, mais ils devront les repositionner dans un cadre plus vaste, en abordant la thématique de la durabilité de manière plus systémique. Cette reformulation de la question posée constitue un travail en soi pour le professionnel, et c’est précisément ce qui est demandé aux étudiants de l’atelier. Par le biais de cette pratique, les étudiants et leurs enseignants peuvent remettre en question les stratégies constituant les modèles de la ville durable et construire ensemble la distance critique nécessaire à leur application.