La ville durable, les chercheurs et les praticiens : construction et transfert des savoirs [Géraldine Molina]

L’un des temps forts des rencontres a été la table ronde consacrée à l’exploration de la fabrique des savoirs sur la ville durable et à leurs dynamiques de diffusion. Le système d’acteurs qui y participe met en jeu une pluralité de protagonistes, parmi lesquels les chercheurs (qui produisent des savoirs sur la relation entre ville et environnement), les praticiens (investis dans la gestion et la construction durable des espaces urbains) et des acteurs intermédiaires (qui cherchent à assurer la passerelle entre ces mondes professionnels). Il implique donc des acteurs aux cultures professionnelles variées, entre lesquels se tissent des relations de travail complexes autour de cet enjeu que représente la ville durable.

Comment les connaissances et compétences sur la ville durable se construisent-elles ? Comment sont-elles transmises et renouvelées ? Quelles recompositions professionnelles cela engage-t-il ? Quelle est la nature des objets qui permettent, sur ce thème, la coopération entre chercheurs ? Autant de questions qui ont été abordées dans le cadre de cette table ronde, plus particulièrement centrée sur le climat et l’énergie. Au-delà des enjeux spécifiques qu’ils soulèvent, ces thèmes paraissent, en effet, plus largement emblématiques de la relation entre ville et environnement.

Les recompositions professionnelles autour des enjeux urbains environnementaux

Les problématiques du climat et de l’énergie permettent ainsi de poser avec une intensité particulière la question de la qualité du cadre de vie urbain. Par ailleurs, aujourd’hui sur le devant de la scène, ces enjeux correspondent à des défis majeurs de la gestion et de la production durable des espaces urbains, et rejoignent des préoccupations primordiales des professions qui y participent.

Depuis quelques années, en effet, on assiste à la territorialisation des engagements pris aux niveaux international et national en matière climatique et énergétique. L’obligation de mise en place des Plans climat-énergie territoriaux depuis 2012 à l’échelle des communautés urbaines et d’agglomérations et le renforcement des contraintes de réglementation et de labellisation thermique à l’échelle du bâtiment sont deux exemples qui témoignent du poids croissant de l’injonction à la durabilité à laquelle les professionnels de l’urbain sont soumis (Bertrand et Larrue, 2007). La rapidité et la puissance avec lesquelles le climat et l’énergie ont pénétré le champ des grands enjeux urbains ont induit des bouleversements importants pour les acteurs qui pensent et agissent sur la ville, tant du point de vue de la construction des connaissances que de la mise en œuvre et de l’évaluation des réponses proposées. Ces changements concernent le monde de la recherche mais aussi celui des praticiens et des gestionnaires de la ville, et posent, au-delà, la question des interfaces à construire et à renforcer entre ces deux mondes. Ces mutations des pratiques scientifiques et opérationnelles et de leurs relations s’opèrent dans un faisceau de contraintes accrues par des délais fortement resserrés, des ressources limitées et des enjeux politiques et sociaux maximisés (Molina, 2012 ; Molina et Musy, 2014).

Des objets « hybrides », à l’interface des champs des savoirs fondamentaux et appliqués

Par leur nature et leur complexité, le climat et l’énergie représentent des enjeux de connaissances et d’application qui échappent aux découpages disciplinaires et sectoriels. Ils se situent au point de rencontre entre une pluralité de champs de savoirs et de domaines de compétences professionnelles. « Objets hybrides » (Latour, 1991) à l’interface de la science et de différents mondes sociaux, ils impliquent de nouvelles formes de coopération entre les acteurs qui s’en saisissent dans leurs pratiques de chercheurs, de gestionnaires ou de « fabricants » travaillant sur la ville. Ce sont tout à la fois ces nouvelles dynamiques d’interdisciplinarité et d’interprofessionnalité radicales que le réseau Ramau a souhaité mettre en débat.

Penser la ville, le climat et l’énergie implique de penser la conjonction entre une pluralité de phénomènes physiques et sociaux. Comprendre le climat urbain nécessite par exemple de saisir les phénomènes atmosphériques qui se déploient à différentes échelles spatiales – tels l’îlot de chaleur urbain ou les microclimats à des échelles infra-spatiales urbaines (quartier, îlot, rue, etc.) – et apparaissent fortement corrélés à la matérialité de la ville, aux formes urbaines et architecturales. L’analyse des phénomènes physiques liés à l’énergie (flux, transferts de chaleur, quantification des consommations énergétiques) à différentes échelles territoriales (depuis celle de la ville jusqu’à celle du logement) constitue un autre enjeu fort de la production des connaissances sur la ville durable. L’éclairage de ces divers phénomènes naturels et physiques mis en jeu par le climat et l’énergie relève donc de différents champs de savoirs fondamentaux et appliqués (notamment la climatologie, la physique de l’atmosphère, la géographie physique, le génie civil, ou la thermique du bâtiment). Leurs représentants mobilisent plusieurs méthodes de métrologie (pour mesurer et quantifier les phénomènes physiques en jeu), de modélisation et de simulation numériques (pour les représenter et prévoir leur évolution).

Plébiscitées par les acteurs de la gestion et de la production des espaces (État, collectivités territoriales, aménageurs, etc.), fortement attendues dans les précédents appels à projets de recherche, les connaissances et méthodes issues de ces champs disciplinaires font aujourd’hui office de références « dominantes » et de modèles pour penser et fabriquer la ville. Cette prévalence des sciences de l’ingénieur s’explique par la séduction qu’exercent les approches quantifiées et prédictives des productions issues de ces champs scientifiques sur les « fabricants » et gestionnaires de l’urbain. À même de proposer « des visions du futur et scénarios » (Alliance ATHENA, Velut et Laugier, 2013), ces connaissances et méthodes sont appropriées par les acteurs de la fabrique urbaine pour élaborer des diagnostics et des stratégies d’action aussi bien à l’échelle urbaine qu’à celle du quartier ou du bâtiment.

Penser la ville durable au prisme du climat et de l’énergie implique également de penser les phénomènes socio-spatiaux qui leur sont associés et qui font l’objet de recherches en sciences humaines et sociales. Ces disciplines se sont saisies de l’énergie et du climat au travers d’entrées telles que les modes de vie ou les modes de fabrication et de gestion des espaces. La vulnérabilité des habitants au climat, la précarité énergétique, les stratégies d’adaptation développées par les habitants pour assurer leur confort, la consommation énergétique des ménages ou encore la territorialisation des enjeux climatiques et énergétiques par une interrogation sur les politiques concernées constituent autant de grands thèmes qu’elles ont contribué à défricher. Différents champs de recherche se sont ainsi développés tels que la sociologie de l’énergie, l’anthropologie de l’énergie et la géographie s’intéressant à la territorialisation des questions climatiques et énergétiques. Paradoxalement, au regard des enjeux sociaux et politiques qu’elles représentent, les connaissances et méthodes des sciences humaines ont pourtant fait l’objet d’un développement, d’une diffusion et d’une vulgarisation plus timides auprès d’autres communautés scientifiques et des praticiens que celles issues des sciences de l’ingénieur (Subrémon, 2011 ; Molina et Musy, 2013). Toutefois, une tendance au rattrapage semble aujourd’hui s’exprimer. Ces champs de savoirs tendent en effet à se structurer davantage, à faire connaître et reconnaître leur expertise. Leur contribution est désormais affirmée comme incontournable pour déterminer les « choix de société » et penser la transition énergétique (Alliance ATHENA, Velut et Laugier, 2013).

Entrer dans la grande fabrique de la ville durable par la petite fabrique des savoirs

Pour questionner ces dynamiques de production des connaissances et compétences sur la ville durable, le réseau Ramau a invité à sa table quelques acteurs et témoins clés œuvrant pour la conjonction des savoirs environnementaux et leur intégration dans la fabrique et la gestion urbaines. Ce dernier temps des rencontres Ramau a été pensé comme une invitation à entrer dans la petite fabrique des savoirs, à se glisser dans les coulisses, à observer les « cuisines » de la construction et de la diffusion des connaissances. Il s’agissait ainsi de livrer la grande histoire, celle de la production des savoirs, par de petites histoires, celles de ses protagonistes, et d’interroger la pluralité des positions, tout autant que les traits communs qui se dessinent. Une entrée par les récits, les trajectoires et les retours d’expériences des acteurs sur leurs pratiques scientifiques ou institutionnelles permet en effet de proposer « une épistémologie vivante mêlant temps personnel et histoire des sciences » (Mathieu et Schmid, 2014). L’enjeu était de pouvoir autoriser l’évocation des hasards, des rencontres décisives, de mettre en lumière les aspérités, les tâtonnements et les expérimentations, et de dévoiler les rouages d’une science en train de se faire, d’une « science en action » (Latour, 1987).

Ont ainsi été conviés des chercheurs aventuriers de l’interdisciplinarité radicale. Inscrit dans le champ des sciences humaines et sociales, mais bénéficiant d’une formation doublement éclectique et interdisciplinaire, Jean-Pierre Lévy est directeur de recherche au CNRS et il était directeur de l’UMR LAVUE au moment du séminaire. Il a notamment piloté le projet ANR ÉNERGIHAB, sur la consommation énergétique domestique des ménages dans la région Île-de-France. À ses côtés, Marjorie Musy, directrice adjointe de l’Institut de recherche des sciences et techniques de la ville, est physicienne. Elle a dirigé le programme de recherche VegDUD sur le rôle du végétal dans le développement urbain durable et s’est investie dans le programme TIPEE4 sur les questions de performance énergétique du bâtiment, en combinant des approches relevant des sciences naturelles et de l’ingénieur ainsi que des sciences sociales. Auteure d’une thèse portant sur le climat urbain, appréhendé au travers d’une approche conjuguant les sciences de l’ingénieur avec l’urbanisme et la climatologie, Morgane Colombert (2008) est ingénieure, enseignante-chercheuse au département Construction et Environnement, et responsable du pôle Énergie-Climat, à l’École des ingénieurs de la Ville de Paris. Architecte urbaniste de formation, Anne Grenier travaille à la direction de la recherche à l’ADEME. Elle est en charge des questions de villes et de territoires durables. Enfin, François Ménard est chargé de projet au PUCA autour des questions urbaines, articulant des préoccupations classiques liées à la rénovation urbaine et les questions énergétiques.

À la recherche de l’interdisciplinarité radicale sur la ville durable : le récit de trois chercheurs « passeurs de frontières5 »

La première question a été adressée à Jean-Pierre Lévy, Marjorie Musy et Morgane Colombert. Elle concerne le défi d’interdisciplinarité qui se situe au cœur des réponses à donner à l’enjeu climatique. Elle porte sur l’organisation des interfaces entre les savoirs issus des sciences de l’ingénieur et des sciences physiques et ceux du monde des sciences humaines et sociales (SHS) lorsque l’on aborde la question énergétique.

Le récit d’une chercheuse issue du génie civil : la rencontre avec les SHS autour de la performance énergétique des bâtiments

Marjorie Musy : Je n’ai volontairement pas abordé la question énergétique de manière interdisciplinaire au départ. J’ai eu à gérer la réflexion autour de cette thématique alors qu’elle avait été écrite par d’autres comme une tâche « comportement » dans un programme de recherche de la plateforme TIPEE. Il s’agissait d’une recherche très appliquée à travers une réponse aux appels à manifestation d’intérêt de l’ADEME sur les bâtiments à énergie positive. La tâche s’intitulait « comportements des usagers du bâtiment ». Nous avons procédé à partir de ce que nous connaissions au CERMA6, qui était centré sur le lien entre usages de l’énergie et consommation énergétique des bâtiments. Ma première idée était d’introduire dans ces travaux une autre famille de paramètres portant sur la qualité des espaces. Nous avons recruté une post-doctorante ayant un profil susceptible de nous faire avancer sur cette question en la personne de Géraldine Molina.

À la suite de l’état de l’art réalisé par Géraldine, nous avons conclu que la question était peut-être mal posée et qu’il était possible de l’aborder autrement. Je l’ai laissée la reformuler afin de pouvoir combiner ma vision technique et la sienne, qui est une approche sociale et géographique. Notre travail commun est devenu extrêmement intéressant lorsque, effectivement, la question « comment aborder cette dimension de la recherche » m’a été retournée. Désormais, un travail de diffusion de cette démarche auprès de mes collègues s’impose afin d’exposer une autre proposition et une autre manière de faire. Il s’agit d’apporter la démonstration de la nécessité de laisser une porte ouverte à la recherche et aux propositions de chacun. C’est peut-être le plus difficile.

Les débuts d’un projet sont très importants, car c’est le moment où les questions sont forcément mal posées. Si elles ne sont pas reformulées par des spécialistes ou si elles le sont, peut-être de façon restrictive, par les « techniciens », « ingénieurs » « physiciens » (même si je n’aime pas me limiter à ces catégories), elles risquent d’être mal posées. Il faut donner à voir ce travail commun de construction et, s’il n’a pas été fait, il faut le refaire afin que chacun puisse poursuivre sa propre recherche. La démarche suppose des frottements, des interconnexions. Elle s’inscrit forcément dans un temps long. De par ma formation au CERMA, qui est celle du génie civil « dur », avec des approches physiques au sens disciplinaire strict, après douze ans dans un laboratoire d’école d’architecture qui travaille sur les ambiances, j’ai pris conscience que, selon les disciplines, lorsque la question énergétique est prise en compte, cela ne se fait pas par les mêmes entrées thématiques, et ce ne sont pas du tout les mêmes approches qui sont considérées et mobilisées. Nous devons nous inscrire dans un long apprentissage, apprendre à écouter et à intervenir en se faisant parfois « remettre à sa place », parce que notre posture est jugée très décalée.

Pour avancer et faire fonctionner ensemble les chercheurs issus de disciplines différentes, il est alors important de voir comment valoriser la connaissance de la question portée par chaque discipline, la nôtre et celle des SHS. J’ai essayé de le faire en confrontant les points de vue de climatologues et de chercheurs qui travaillent sur les ambiances, à l’occasion de plusieurs projets, dont une recherche ANR7 portant sur l’impact du végétal sur le développement urbain durable. Même si ce n’est ni facile ni parfait, au moins les gens travaillent ensemble. Ils se sont impliqués et ont pu défendre leurs approches. Je pense que, lors du projet suivant, il sera possible de les formuler ensemble. La démarche s’inscrit dans un temps long.

Le récit d’un chercheur en SHS : la migration vers les sciences de l’ingénieur à propos des questions environnementales

Jean-Pierre Lévy : La question énergétique impose des problématiques spécifiques. Quand on a travaillé sur les problèmes d’isolation des bâtiments et les déperditions d’énergie, on s’aperçoit qu’il reste à étudier les comportements, qui contribuent à la consommation énergétique du bâtiment, un point sur lequel toutes les sciences dures s’accordent à dire qu’elles n’y connaissent rien. Le problème que nous posons aujourd’hui déborde la question énergétique. Cette dernière a été directement abordée en 2006 au moment de l’élaboration du Programme interdisciplinaire de recherche ville et environnement8 (PIRVE). Nous nous sommes aperçus que nous serions dans une impasse tant que nous n’arriverions pas à transformer en co-construction une interdisciplinarité radicale entre sciences dures et sciences sociales. Les sciences sociales ne sont pas là pour légitimer les modèles des sciences dures, mais pour participer à une construction problématique. Sur la question de l’énergie, il est vrai que ce n’est pas plus facile qu’ailleurs.

Deux exemples permettent d’illustrer cette difficulté. La recherche ENERGIHAB, tout d’abord, qui a associé le LAVUE (pilote), le CSTB et EDF, nous a montré que l’investissement économique lié à l’isolation d’un bâtiment était supérieur aux gains énergétiques produits par la mise en place de l’isolation. En revanche, l’essentiel des différences de consommations notées pour deux bâtiments identiques provenait de l’usage des occupants. À travers ce projet, nous souhaitions identifier plus spécifiquement de quelle manière l’usage pouvait contribuer à la consommation énergétique du bâtiment. Pour cela, il a été nécessaire de dépasser les méthodes usuelles en sciences sociales et de mettre en place des instruments de mesure de la consommation afin de suivre en temps réel l’intensité des consommations énergétiques domestiques et leurs origines. Nous avons fait appel à des ingénieurs du CSTB, qui ont placé des capteurs permettant d’associer la mesure des températures, l’intensité de la consommation et l’acte énergétique effectué dans le logement de 59 ménages. Cela n’a pas été simple : les ingénieurs ont fait leur travail de mesure et se sont arrêtés là. Ils n’ont pas participé à l’analyse des données. Cela n’a donc pas servi à grand-chose, si ce n’est à produire des mesures de niveaux de consommation énergétique en temps réel, ce qui constitue une masse de données difficiles à traiter.

Le second exemple que j’aimerais citer concerne le projet EUREQUA9 (Évaluation multidisciplinaire et requalification environnementale des quartiers), une ANR (Bâtiments villes durables) initiée par le Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires à Toulouse (LISST) qui regroupe neuf partenaires : des sociologues, des géographes, des météorologues, des acousticiens, des physiciens de l’atmosphère et des architectes10. Le défi était de trouver la méthode pour appréhender la qualité environnementale à partir de la pollution, du climat, de l’acoustique, de l’usage des habitants du quartier et de leurs perceptions environnementales. Nous avons co-construit la méthode. Nous nous sommes mis autour de la table, nous avons confronté nos méthodes et en avons défini d’autres. Les documents présentés dans les pages suivantes illustrent notre démarche. Ainsi, nous avons proposé une approche associant les façons de mesurer (bruit, température, air), mais aussi la perception par les habitants des phénomènes objectifs. Le travail repose sur des parcours commentés au cours desquels les enquêtés nous indiquent leurs perceptions à partir d’une grille distribuée à des points stratégiques du quartier enquêté. Les chercheurs SPI (sciences pour l’ingénieur) participent à ces parcours munis de leurs outils de mesure de ces différents éléments (bruit, température, air). Une chose est certaine : pour travailler ensemble, il faut aller vers l’autre, et donc aussi du côté des sciences dites « dures ».

Figure 1. Flyer distribué aux habitants précisant la démarche de recherche (ANR EUREQUA)

Le flyer présenté ici a été distribué aux habitants pour leur expliquer notre démarche. Il montre les parcours et l’instrumentation déployée. Les enquêteurs ont circulé jour et nuit dans le quartier avec des outils de mesure. À titre d’exemple, les plans présentés ci-dessous illustrent le parcours de la porte de Bagnolet. Ils dévoilent à la fois les trajectoires empruntées et les points stratégiques où les enquêtés ont rempli les grilles du questionnaire, tandis que les chercheurs SPI mesuraient le bruit, la qualité de l’air, les déperditions énergétiques des bâtiments et les températures extérieures. L’objectif est double : d’une part produire un modèle de qualité environnementale associant le microclimat urbain, le bruit et la qualité de l’air, et d’autre part intégrer les perceptions environnementales des habitants dans ce modèle. C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensemble sur la meilleure façon d’associer les différentes méthodes de mesure.

Figure 2. Trajectoires des parcours commentés et points stratégiques d’enquête – porte de Bagnolet – Enquête EUREQUA

J’aimerais ajouter une dernière chose. Si les enjeux de co-construction sont perceptibles et bien identifiés, nous faisons désormais face à un manque important de travaux intégrant réellement les données issues de « sciences dures » et celles tirées des SHS. À ma grande surprise, les premiers travaux que nous avons effectués sur les comportements énergétiques domestiques nous ont fait rapidement apparaître comme de véritables spécialistes. Comme nous nous sommes tournés vers la modélisation, les sciences dures ont un peu dressé l’oreille et nous ont demandé de participer à la co-construction d’autres projets de recherche. À partir de là, nous tentons, désormais, d’intégrer les modèles statistiques de comportements de consommation énergétique aux modèles – plus « hard » – issus des sciences pour l’ingénieur, de la climatologie ou des sciences physiques. Une autre ANR, MApUCE (Modélisation appliquée et droit de l’urbanisme : climat urbain et énergie), pilotée par le GAME (Météo France), en est un parfait exemple. Dans cette recherche, nous visons à intégrer les comportements énergétiques domestiques des ménages dans le modèle de microclimat urbain (TEB) développé par Météo France. L’objectif est de proposer un modèle « open source » applicable à l’ensemble des IRIS11 (ilôts regroupés pour l’information statistique) à l’échelle nationale. Tout reste à faire en termes d’élaboration de la méthode qui va nous permettre d’y parvenir.

Au-delà de ces exemples, cette démarche s’inscrit dans les cadres plus larges d’un enjeu global pour les SHS : si elles ne font pas un pas vers les sciences dures et si elles ne se forment pas aux questions de modélisation, il me semble que les sciences sociales tourneront en rond et passeront à côté de la problématique environnementale au sens large. La modélisation est utile. Mais c’est aussi un enjeu scientifique qui dépasse la question environnementale. Il faut essayer d’intégrer nos propres modèles qualitatifs aux capacités de mesure du fonctionnement urbain.

Explorer les dimensions SHS dans les recherches appliquées sur les bâtiments et la ville : l’entrelacement entre recherche et mondes professionnels

Morgane Colombert : la question abordée aujourd’hui est complexe. Il s’agit de se demander si l’on arrive à de nouveaux modèles ou à de nouvelles normes, ce dont je ne suis pas sûre. À l’École des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), la position que nous tenons généralement consiste à aborder une information en la remettant dans le cadre et le contexte originels. L’EIVP forme des ingénieurs en génie urbain, et nous développons une recherche appliquée depuis cinq ou six ans. La majorité de nos projets de recherche mettent en discussion les propos d’acteurs de l’aménagement – promoteurs ou ingénieurs des collectivités locales – avec les réflexions des enseignants-chercheurs. Il s’agit de faire le lien entre les connaissances scientifiques de diverses origines, susceptibles d’être apportées dans le cadre d’un projet de recherche scientifique, et les besoins qui peuvent être identifiés par les acteurs de l’aménagement. Cela peut sembler simple, mais c’est en fait assez compliqué parce que, généralement, le temps d’un professionnel n’est pas celui de la recherche. Le plus souvent, nos interlocuteurs professionnels souhaitent avoir des réponses à leurs questions dans les trois mois. De notre côté, il faut arriver à comprendre leurs demandes et à les reformuler de façon un peu plus scientifique. La plupart du temps, le fait de travailler, dans les projets de recherche, avec des acteurs qui sont souvent les mêmes permet aussi progressivement de se comprendre. Notre école d’ingénieurs est régulièrement en lien avec les services techniques de la Ville de Paris, ce qui permet de bien réussir à analyser leurs besoins. La recherche appliquée que nous pratiquons permet de construire des projets de recherche en relation avec les questions que peuvent se poser les acteurs de l’aménagement. La question est de savoir quels peuvent être leurs besoins et quelles peuvent être leurs questions.

Je vais illustrer mon propos à partir de deux exemples. Tout d’abord, j’aimerais évoquer un projet de recherche d’une durée de deux ans que j’ai commencé il y a déjà une année. Il porte sur la question de l’adaptation au changement climatique. Sa première phase, justement, consistait à rassembler des données climatiques et à évaluer l’évolution des besoins énergétiques en hiver et en été en fonction du changement climatique. Nous avons également proposé une évaluation des coûts associés via, une collaboration avec des économistes. L’objectif de ce travail consistait à identifier quels types de données nous pourrions fournir à l’horizon de 2050 ou 2100. À partir d’informations chiffrées et quantifiées, le but est de faire réagir les aménageurs et autres acteurs sur un projet d’aménagement en cours de conception à Paris. Nous avons besoin de savoir si ces données leur parlent, afin de les pousser à réagir sur la façon dont ils ont conçu leur projet d’aménagement. Il s’agit d’identifier s’il est possible de penser différemment leur projet d’aménagement dans un futur qui sera marqué par les contraintes climatiques. Nous pouvons proposer des solutions d’adaptation. Notre objectif est d’arriver à déterminer si ce type d’information chiffrée les aide à formaliser ce que signifie le changement climatique dans un projet d’aménagement. Il s’agit de savoir de quel type d’informations ils peuvent avoir besoin.

Le second exemple venant illustrer mon propos concerne une thèse menée par Charlotte Tardieu (doctorante à l’EIVP et à l’université Lille I). Aujourd’hui, les professionnels souhaitent pouvoir évaluer les besoins énergétiques de leurs aménagements en utilisant des modèles, mais qu’en est-il des pratiques réelles ? La thèse de Charlotte Tardieu a justement été l’occasion de s’interroger sur la manière dont les acteurs de l’aménagement urbain approchent cette question de l’énergie. À partir de travaux et d’études de cas parisiens, elle interroge les acteurs de l’aménagement pour déterminer s’ils prennent en compte la question énergétique, comment ils le font et avec quels objectifs. Elle cherche à comprendre ce que la question énergétique signifie pour eux et les enjeux qu’elle représente en termes d’aménagement. Ainsi, sa démarche pose la question de l’intégration de méthodes SHS dans le processus méthodologique. Comprendre comment cette question de l’énergie est prise en compte permettra d’éclairer et de développer un modèle permettant, en termes d’aménagement urbain, d’identifier les besoins énergétiques et d’apporter les bonnes informations aux bons acteurs. Les résultats rassemblés par Charlotte montrent comment un modèle peut être utilisé par les acteurs de l’aménagement, et si les questions que nous nous posons sont vraiment posées à la bonne échelle. Ainsi, dans nos projets de recherche, nous proposons aux professionnels une discussion sur les questions qu’ils se posent à partir des recherches que nous mettons en œuvre.

L’enjeu de la mobilisation des savoirs et méthodes interdisciplinaires par les professionnels de l’urbain : le point de vue des commanditaires de la recherche

Dans un second temps, la parole a été donnée à Anne Grenier et à François Ménard, qui travaillent tous les deux pour des agences publiques, l’ADEME et le PUCA, dont l’intérêt pour les questions environnementales, climatiques et énergétiques n’a cessé de se développer depuis le début des années 2000. Leur participation au débat a eu pour objet de mettre en discussion leur positionnement, qui est aussi celui de leur institution, envers une démarche interdisciplinaire de recherche sur les thématiques de l’énergie et du climat. De même, il était intéressant de chercher à savoir comment ils participent à la formulation d’un soutien à cette interdisciplinarité revendiquée, à partir du pilotage d’appels à projets de recherche, et d’identifier comment ils contribuent aux besoins des professionnels en attente du produit de la recherche.

Le rôle de l’ADEME dans la structuration de la recherche et de la prospective sur la ville durable

Anne Grenier : Je vais commencer par présenter brièvement le rôle et la fonction de l’ADEME. À l’ADEME, nous avons quatre objectifs qui correspondent à autant de métiers : il s’agit de connaître, de conseiller, de convaincre et d’aider à réaliser. « Connaître » consiste surtout à stimuler, à animer la recherche et à accumuler des compétences ; nous sommes identifiés également comme centre de ressources. « Conseiller » renvoie à tout le travail d’expertise que nous pouvons faire pour nos ministères de tutelle, au niveau national ou en direction de nos partenaires en région. « Convaincre » se rapporte aux actions de formation, de sensibilisation, d’information à destination des divers publics institutionnels, professionnels ou grand public. Enfin, « aider à réaliser » consiste concrètement à monter des projets, notamment en développant des outils d’aide à la décision ou des outils de calcul à visée opérationnelle. En matière de recherche, nous intervenons sur tout le continuum de production des connaissances, depuis le financement des thèses jusqu’au développement expérimental avant la commercialisation des biens ou services auxquels elle aboutit. À l’agence, ce sont souvent les mêmes personnes qui, à la fois, pilotent la recherche et inventent ou élaborent les outils qui permettent de monter et d’accompagner les projets. Elles contribuent aussi aux actions de formation ou d’information. L’ADEME fonctionne ainsi en « circuits courts », d’où une interaction importante entre les niveaux d’action.

Ceci étant dit, l’ADEME – tout à l’heure, il y a eu un petit débat sur la question de l’environnement – est porteuse de l’aspect environnemental du développement durable. Ses missions sont définies par la loi et peuvent être résumées à travers les trois défis : climatique, énergétique et environnemental. Concernant le premier, le défi climatique, la mission de l’ADEME est double car elle porte sur l’atténuation des émissions et l’adaptation au changement climatique. En matière d’énergie, ses missions concernent la maîtrise des consommations et la diffusion des énergies renouvelables. Enfin, les défis environnementaux et sanitaires se concentrent sur les préoccupations de pollution de l’air, de bruit, de sites et sols pollués et de leurs impacts sanitaires.

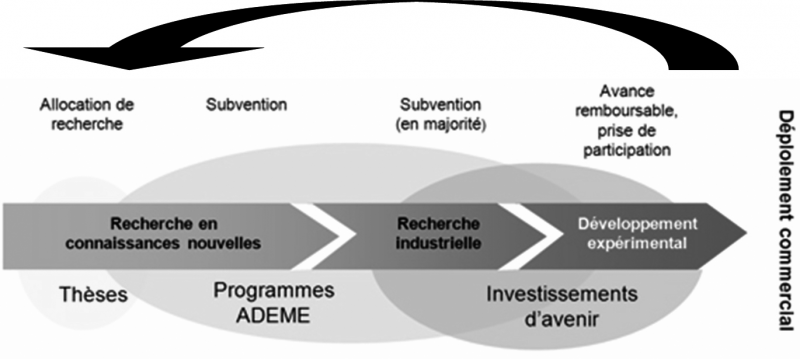

Figure 3

Historiquement, par rapport aux missions qui nous sont confiées, l’ADEME a une approche fondée sur l’ingénierie, avec des domaines d’intérêt comme les transports, le bâtiment, la ville durable, par exemple. La manière d’accompagner les politiques publiques ayant évolué, nos domaines d’intérêt ont été confrontés à des réalités territoriales elles-mêmes en mutation. Ces changements nous ont conduits à diversifier nos compétences. Nous avons accentué nos approches d’observations et de prospectives en préalable à l’élaboration de nouvelles actions. Par exemple, en amont de la gestion des investissements d’avenir qui nous ont été confiés, nous travaillons à la construction de visions prospectives pour identifier les enjeux, les freins et les verrous à lever par des actions de recherche et d’expérimentation dans des domaines et des secteurs variés. Ces feuilles de route sont construites à partir d’une méthodologie éprouvée, fondée sur la mobilisation d’un petit nombre d’experts (une quinzaine) issus de toute la chaîne d’acteurs politiques, institutionnels, industriels et scientifiques nécessaires à la discussion et à la réflexion sur les futurs possibles de la filière concernée. Ces experts sont choisis pour leurs compétences dans les domaines qui nous intéressent.

Les thématiques couvertes sont très diverses. Nous en terminons une qui sort un peu de l’épure, car portant sur les « défis et perspectives pour des villes durables et performantes ». Pour cette dernière, il est difficile de parler de filières, et l’exercice a montré quelques limites de la méthode (portée temporelle de l’exercice de 2050 jugée trop courte, définition de l’objet par essence multiscalaire…). Notre objectif est de créer le dialogue entre tous ces acteurs, ce qui nous conduit à des prises de positions singulières. Quand nous y parvenons, il est possible de se rendre compte de leur diversité : à travers nos missions, nous réunissons forcément les mondes de l’entreprise et de l’économie. Certains acteurs sont issus de l’ingénierie et du calcul, d’autres ont une formation qui s’attache plus à l’analyse des comportements : les sociologues. Dans la commande publique qui nous a été faite (un exercice prospectif pour la mise en œuvre du facteur 4), nous avons quelques exemples de réflexions conduisant à des prises de position singulière. Ainsi, nous avons établi des scénarios d’émissions portant sur le transport. Ils misent un peu moins sur le développement technologique des véhicules que les scénarios officiels, parce que nous ne croyons pas que ce type de solutions puisse avoir d’effets déterminants à l’échéance de 2050, compte tenu notamment des crises traversées et des lenteurs de développement des multiples infrastructures et règlements. Nous pensons que le développement de véhicules de type serviciel, répondant à un usage précis ou pouvant susciter un autre rapport aux objets véhicules, et le développement d’autres modalités de mobilité seront plus favorables à l’évolution des usages, car c’est sur le comportement qu’il faut agir. Un véhicule serviciel est conçu à partir d’une technologie innovante : si nous voulons qu’il soit utilisé, il faut y intégrer des dimensions économiques mais aussi d’usage. Cet exemple montre que, même sur un objet très technologique, il est nécessaire de convoquer l’ensemble des sciences le plus en amont possible lorsqu’il s’agit de concevoir le véhicule du futur.

Je vais illustrer mon propos sur la nécessité de croiser les regards à partir d’un exemple pris dans le domaine de la ville durable. À l’ADEME, nous avions l’habitude de fonctionner en secteurs ou en domaines de compétence très techniques. Nous étions impliqués dans tous les programmes de recherche en prise avec la question de la ville durable. Assez rapidement, nous avons pu observer que cette question se trouvait à un carrefour complexe entre l’opérationnel et l’exploratoire, entre les sciences de l’ingénieur et les sciences humaines et sociales.

Nous avons alors pu observer de manière privilégiée les inventions réalisées en termes d’interdisciplinarité radicale et de changements de pratiques chez les chercheurs. Cependant, nous avons pu remarquer une certaine redondance dans les thématiques visant à développer des outils de quantification et des référentiels. Nous avons constaté une limite à l’exercice qui ne nous permettait pas d’appréhender de nouvelles modalités de fabrication de la ville. Par conséquent, nous avons initié un programme d’observation de la recherche elle-même portant sur le développement durable de la ville. Ce programme postule une nécessité de réformer la recherche elle-même et d’inciter la recherche à s’interroger sur elle-même. Nous sommes partis de l’hypothèse que les connaissances ne sont pas exclusivement produites dans les milieux académiques de la recherche et par les grands programmes nationaux : d’autres données sont à mobiliser, d’autres acteurs sont à impliquer, et notamment les acteurs professionnels. Cela s’est traduit par trois axes de questionnement. Le premier proposait d’analyser la recherche sur la ville durable : il s’agissait d’identifier les lieux et les disciplines qui s’en saisissent, comment et pourquoi, et dans quelle trajectoire. Le deuxième considérait la ville durable comme champ de recherche, visant à repérer quelles thématiques sont étudiées et lesquelles sont oubliées. Le troisième, enfin, cherchait à analyser l’adéquation entre les besoins et demandes de recherche exprimés sur le terrain et l’offre de recherche, les connaissances mobilisables.

Pour cet appel à projets nous avons posé une condition originale aux équipes de recherche : travailler ensemble et contribuer à une production commune de résultats, chacune développant son approche, son angle d’attaque, ses éclairages. Avec ces nouvelles règles du jeu, quatre recherches ont été retenues, avec obligation, avant signature du contrat, d’amender les propositions de recherche en fonction du travail réalisé ensemble, de croiser les regards, de discuter, et ainsi de co-construire une méta-recherche : une observation critique et dynamique à un moment donné de la recherche sur la ville durable.

Les premiers résultats des discussions croisées montrent une domination des approches techniciennes et de l’ingénierie, conduisant à une procédurisation de la fabrique urbaine. Cette tendance est promue par les injonctions des politiques publiques elles-mêmes, notamment autour des défis énergétique et climatique et de la mise en œuvre de la transition écologique. Cela se fait au détriment d’un débat politique, au sens d’Habermas, de controverses, de mise en discussion des enjeux et des valeurs du développement durable dans le temps long. Cela renvoie aussi à un déficit de démocratie, d’implication des habitants, usagers-citoyens, à une incapacité à gérer les aléas, à intégrer réactivité et improvisation. Cet état de fait a survalorisé ce qui est du domaine de la procédure, de la maîtrise du risque, de sa planification, de la mesure : autant d’éléments décrivant un mécanisme de réassurance qui convoque les sciences techniques et les sciences de l’ingénieur au détriment de l’historicisation du fait urbain. La projection dans le futur long, inhérente au développement durable, implique la nécessité de rêver cette ville dans un contexte de défis climatiques, notamment. Nous sommes dans un contexte de non-acceptation de l’incertitude, d’où cette volonté de nous réassurer en permanence.

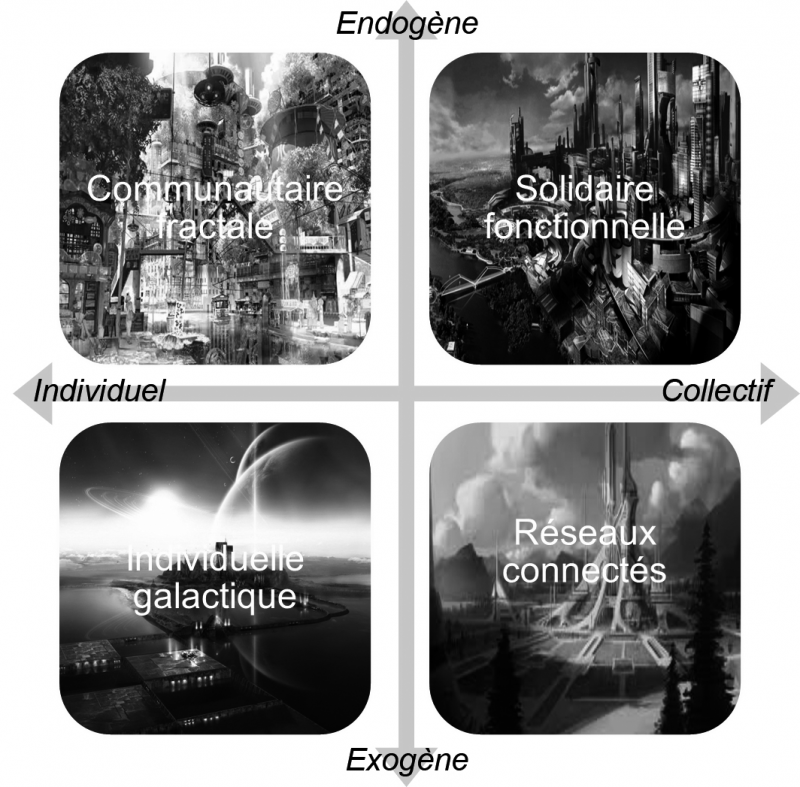

Figure 4

Ce travail a fortement nourri la réflexion sur la feuille de route de la ville durable, et je terminerai là-dessus. Le groupe d’experts mobilisé a mis en exergue la nécessité de produire une réflexion de long terme, à échéance minimale de 2100, sur l’avenir des villes. En faisant travailler ensemble des acteurs des grandes entreprises de la construction et des services urbains, des acteurs institutionnels, des organismes de recherche, des professionnels (collectivités, bureau d’études, urbanistes, agences d’urbanisme), nous constatons que le développement durable, finalement, se pose plus comme une forme de management, de culture, de pensée du projet. Dans tous les cas, la ville durable n’est pas une fin en soi : c’est à la fois une trajectoire, ce vers quoi on veut aller, et une utopie, terme auquel ont tenu les experts. Le groupe a ainsi esquissé des figures idéales typiques, contrastées et concomitantes, de ville durable. Selon les thématiques à traiter, selon les choix et les modalités d’actions adoptés, un même territoire à un moment de son histoire se retrouvera dans une vision ou dans une autre. Cet exercice permet de classer les questions de recherche et les défis à relever. Il permet également d’esquisser un questionnement sur les formes et les modalités de démonstrateur sur ce sujet. Je vous invite à aller sur le site Internet de l’ADEME pour télécharger cette nouvelle feuille de route.

Figure 5

Ce qu’il est important de retenir, autant pour les entreprises et les professionnels de l’urbanisme que pour les acteurs territoriaux ou les acteurs institutionnels, c’est la nature des défis à relever12. Le premier est un défi cognitif, portant sur la façon de repenser complètement les systèmes de valeurs à mobiliser et à réinventer. Le deuxième est organisationnel et politique : il porte sur les instruments de gouvernement et de régulation, qui sont à repenser de façon urgente. Le troisième est économique et financier. Quelle(s) économie(s) de la ville durable ? Quels financements ? Qui assume les risques inhérents à l’innovation dans des actions de temps longs ? Concrètement, derrière les injonctions à la production décentralisée, à la mutualisation, « à qui profite le crime » ? Quels modèles d’affaire développer ? Peu d’économistes et de juristes se saisissent encore de ces questions ; on ne pourra arbitrer les choix de la transition énergétique ou écologique sans ces éclairages. Le dernier défi, pour nous, est le plus facile à résoudre. Il renvoie aux questions technologiques et méthodologiques. Pourtant, le travail d’observation de la recherche montre que c’est celui que la société actuelle porte sur le devant de la scène. Évidemment, la complémentarité des savoirs est fondamentale, et pour cela, en tant qu’initiateurs et porteurs de programmes de recherche, nous devons réinventer des façons de faire travailler ensemble les chercheurs et de les faire travailler avec des acteurs avec lesquels ils n’ont pas l’habitude de collaborer, notamment les professionnels, les collectivités et les usagers, individus et habitants, qui constituent aussi des entités complexes.

L’expérience de programmation de la recherche au PUCA et les voies de l’interdisciplinarité entre SHS et sciences pour l’ingénieur

François Ménard : je vais à mon tour essayer de répondre à la question « qu’est-ce qui a changé dans ce domaine ? » de manière un peu « institutionnelle » d’abord et de façon plus substantielle ensuite. Mon propos se fonde sur une position particulière, celle de la production publique de la recherche. Je reviendrai ensuite à la question des savoirs environnementaux dans la fabrique de la ville et à celle de la modélisation, laquelle se pose différemment selon les champs disciplinaires.

Je dois d’abord rappeler ce qu’est le PUCA. Il est l’organe incitatif de recherche et d’expérimentation de la Direction générale de l’aménagement et du logement, doté d’un conseil scientifique et d’un comité d’orientation où siègent les acteurs de la production urbaine, des représentants de collectivités et des professionnels de la conception et de l’aménagement. Fort de toutes ces composantes et rattachements institutionnels, et donc sensible aux évolutions de la société, le PUCA a actualisé un certain nombre de questions qu’il posait aux acteurs de la recherche et de l’expérimentation dans le champ de la production urbaine. L’élargissement de ce champ, avec l’arrivée de la question environnementale et du développement durable, a conduit non pas à changer d’interlocuteurs mais à développer des approches plus interdisciplinaires.

Cependant, pour répondre à la question posée sur le lien entre sciences pour l’ingénieur et SHS, il faut aller au-delà. Je vais faire une réponse qui n’est pas une réponse de chercheur mais de dépositaire d’un certain nombre de recommandations publiques. J’aimerais vous dire comment je perçois les évolutions, leurs enjeux, et la manière dont je vois le champ des possibles.

Tout d’abord, je distinguerai la question du développement durable et celle du changement climatique. On peut envisager la lutte contre le changement climatique comme un des aspects du développement durable. La démarche mêle des approches environnementales, économiques et centrées sur le social, et permet en même temps d’identifier de quelle manière il est possible de satisfaire aux besoins et aux aspirations de nos contemporains sans compromettre la vie des futurs habitants de la planète. On peut même voir la mise à l’agenda d’un certain nombre de questions (notamment la réduction selon un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés) comme une forme de radicalisation des orientations du développement durable. Cette mise à l’agenda introduit toutefois une rupture qui mérite d’être examinée.

On se retrouve en effet aujourd’hui avec un cadre normatif qui n’est plus procédural (employer des méthodes qui garantissent la possibilité d’un futur vivable) mais performanciel (fondé sur des cibles à atteindre). Nous avons des cibles à horizon 2050 et, partant d’elles, des scénarios de « back-casting » et des sentiers de performance qui nous servent de balises. Ce n’est pas problématique en soi, sauf que cela se traduit aujourd’hui par des pratiques qui méritent d’être interrogées. On voit en effet ré-émerger dans le champ des compétences de ce qui a été le ministère de l’Équipement et qui est aujourd’hui le ministère de l’Écologie une forme de fonctionnalisme dont on pensait être sorti. Certes, il est différent de celui qu’on a attribué au programme « moderne » en architecture, et d’ailleurs, si l’on se réfère aux grands ensembles, ces derniers n’en étaient pas le produit exclusif. Mais il s’agit bien d’une résurgence d’une pensée technicienne qui associe la demande à un besoin et le besoin à une fonction à laquelle il faut apporter une solution optimisée à partir de paramètres maîtrisés. Le projet n’émerge pas du débat et de la délibération entre différentes aspirations et différentes perceptions de l’espace habité, mais du respect d’un cahier des charges conçu comme une chaîne d’actions permettant de répondre à un objectif quantifié. Face à une question publique, il y a une réponse experte et technicienne, plus ou moins savante, qu’il s’agit de mettre en œuvre pour le bien commun.

Ce retour du fonctionnalisme s’opère à la faveur de la lutte contre le changement climatique. « Nous considérons que nous avons un certain nombre d’objectifs normatifs à respecter, nous savons comment nous y prendre pour le faire, en tout cas nous avons la compétence pour expliquer comment le mettre en œuvre. » On pourrait identifier ici le retour du refoulé d’un corps des Ponts et Chaussées « canal historique » – moins, cependant, vis-à-vis d’un corps des Mines à qui il viendrait disputer le domaine de l’énergie que vis-à-vis des sciences sociales, qui avaient un peu érodé sa position dominante à la fin des années 1970 en dénonçant les impasses de ce type d’approche. Mais on aurait tort de limiter l’analyse de cette résurgence à un groupe quel qu’il soit, même si c’est bien d’un double rapport instrumental et téléologique, donc plutôt d’une certaine vision d’ingénieurs, qu’il s’agit. Nous assistons à un retour de ce fonctionnalisme-là. Quand on vient des sciences sociales, on peut facilement déconstruire et délimiter ce propos, et voir à quel point il s’agit d’une prise de pouvoir, de l’imposition d’une rationalité propre à un acteur particulier aux autres acteurs. Mais le dénoncer est un peu court, j’y reviendrai.

Pour en revenir au rapport entre sciences de l’ingénieur et SHS, on note une seconde difficulté. La coopération y est ambiguë. S’il s’agit de partager l’objectif de lutte contre le changement climatique et de discuter des objectifs à atteindre dans ce domaine, la difficulté réside dans le fait que les sciences sociales sont convoquées de manière très particulière. La question de fond, qui vient de l’industrie, des cabinets ministériels et des collectivités, peut se résumer à ceci : « Très bien ! On va faire des bâtiments plus performants, on va réorganiser les systèmes de transport, tout cela va modifier les comportements ; vous, les sociologues, dites-nous comment on peut obtenir l’acceptabilité sociale de ces changements-là. » L’autre version possible est la suivante : « Il y a des changements techniques induits par une nouvelle réglementation ; qu’est-on en droit d’attendre en matière d’usage ? » Ou encore : « Nous avons un certain nombre d’instruments incitatifs sur le plan économique (crédit d’impôts, prêts bonifiés, aides ciblées, bonus-malus…) et cela ne démarre pas exactement comme nous l’escomptions ; quels sont les déterminants du “passage à l’acte” ? » Et puis, enfin, il nous est dit qu’il est important d’être pédagogue, d’éduquer le public, et les sociologues sont interpellés à ce sujet. Bien évidemment, du côté des sciences sociales (sociologues, anthropologues, mais aussi toute la recherche issue de l’urbanisme et de l’architecture qui réfléchit à la question des usages, à la production de la ville par ses acteurs), il existe un certain embarras face à ces questions purement instrumentales ou simplement conjecturales, car elles réclament d’adopter le cadre normatif du demandeur, lequel comporte bien évidemment des orientations et des présupposés liés à sa position (pas nécessairement partagée), mais pouvant surtout constituer des pétitions de principes rédhibitoires pour la recherche. Il s’agit alors de poser la question dans des termes différents en commençant par clarifier le cadre normatif, mais ce sont là des choses que les chercheurs en sciences sociales savent faire…

Une autre difficulté implique davantage le PUCA dans sa mission de programmation de la recherche. Elle est liée à des modifications du régime de temporalité de la connaissance attendue du côté de la commande publique et conduit, si ce n’est à un réagencement des hiérarchies disciplinaires, du moins à en bousculer le cadre de pertinence et de légitimité. En effet, je pense que la connaissance attendue dans le domaine de la ville et des territoires n’est plus fondée sur l’analyse rétrospective, ce sur quoi les sciences humaines et sociales avaient une certaine primauté. Aujourd’hui, il y a un rapport à cet objet-là qui est davantage tourné vers le futur. Il existe plusieurs raisons à cela qui mériteraient d’être étudiées et débattues.

Pour aller vite, la décision publique se justifie moins aujourd’hui par sa capacité à intégrer le passé sous forme d’expérience que par sa capacité à anticiper le futur sous forme de risque ou d’écart par rapport à l’objectif. Elle se soucie moins d’être confortée par des savoirs « objectifs » que d’être assurée d’une réception satisfaisante par les acteurs partie prenantes des dispositifs qu’elle déploie. Qu’elles s’inscrivent dans une tradition herméneutique ou hypothético-déductive, les sciences humaines et sociales déploient une perspective instrumentale ou critique, elles sont liées épistémologiquement à l’existant et non à l’à-venir. De la même manière, en matière de process, les analyses procédurales fondées sur l’analyse des systèmes d’acteurs sont moins convoquées que ne l’est la modélisation. Si les travaux de prospective et les scénarios de back-casting ont le vent en poupe, je rejoins ce que disait Jean-Pierre Lévy : aujourd’hui, il y a une prime à la modélisation qui transforme aussi le rapport à l’objet de recherche. Car, si la modélisation est un instrument susceptible d’être partagé par toutes les disciplines, elle l’est au prix de différences substantielles. Alors que, dans les sciences physiques, la modélisation a des vertus descriptives (sous réserve de falsifiability poppérienne), il me semble que, dans les sciences humaines et sociales, la modélisation a tout au plus des vertus prédictives. Or, c’est bien cette qualité-là qui est attendue, mettant en cause le statut des sciences sociales dans l’éclairage supposé de l’action publique. Il est possible de prédire à partir de modèles, mais, d’une part « prédire n’est pas expliquer », pour reprendre la formule de René Thom. Et, surtout, il y a bien souvent un hiatus entre les mondes de l’analyse critique fondés sur l’examen de faits construits et établis et ceux de la modélisation fondés sur le recours à des faits stylisés, c’est-à-dire susceptibles d’être ramenés à des équations. Le fondement historique même des sciences sociales au sein de la commande publique s’en trouve un peu bousculé, dans la mesure où ce qui leur avait permis de faire leur place était précisément leurs critiques des théories implicites de l’action publique. Elles pouvaient montrer ce par quoi celles-ci échouaient dans leurs prétentions à réaliser le bien commun et que le travail rétrospectif ou réflexif desdites sciences sociales permettait d’élucider.

Je ne sais pas s’il faut s’ouvrir à la modélisation ou y résister. Il faut au moins l’intégrer. Pour autant, je ne suis pas sûr que la contribution du travail réflexif que peuvent avoir les architectes, les urbanistes et les aménageurs sur leurs pratiques passe aujourd’hui essentiellement par la capacité à modéliser. Je termine rapidement sur ce point : Anne Grenier disait qu’il y avait une dimension utopique dans le développement durable et le développement urbain durable ; moi, j’ai tendance à penser l’inverse. L’utopie, c’est la projection dans le futur d’une société idéale à partir de considérations sur la société actuelle, de la part d’un observateur désireux d’en changer. Le développement durable, selon moi, c’est le contraire : il n’y a plus de prétention à décrire une cité idéale mais à assurer aujourd’hui les conditions d’un futur possible pour les générations à venir, et cela à partir du respect d’un certain nombre de règles.

Il y a deux manières d’envisager le futur. On peut le faire sur le mode de la feuille de route ou du « back-casting », à partir d’une cible exclusive identifiée (diminution d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050, par exemple) : c’est le schéma dominant aujourd’hui. Dans cette perspective, il n’y a que des verrous à faire sauter et des sentiers probables, variables selon un jeu choisi de paramètres. L’ensemble des disciplines doit alors être convoqué pour évaluer comment faire sauter ces verrous. L’autre manière d’envisager les choses, qui me paraît plus féconde, repose sur l’idée d’une pluralité des voies possibles pour un futur souhaitable non défini, mais dont certaines expériences présentes peuvent constituer une préfiguration. Tout ce qui peut être expérimental, en prêtant notamment attention aux figures minoritaires, aux alternatives hétérodoxes, mérite observation, justifie analyse et invite à la réflexion. C’est précisément dans ce cadre que les disciplines analytiques et projectives peuvent être amenées à dialoguer et à s’interpeller mutuellement de façon critique et productive. C’est dans ce cadre que la demande de connaissances susceptibles d’éclairer le futur peut trouver une réponse satisfaisante. Ce faisant, cela permettrait peut-être de sortir du double écueil que constitue le développement durable pour les sciences sociales : d’un côté l’accompagnement superficiel de feuilles de route essentiellement techniques ou économiques, et de l’autre une posture critique réduite à un rôle de dénonciation ou de déploration.

Les défis de l’interdisciplinarité au sein du CNRS et dans les projets de recherche

Marjorie Musy : Je voudrais faire un point sur la structuration de la recherche. Le thème de l’énergie permet de faire exister des grands sujets d’interdisciplinarité. Néanmoins, il est intéressant d’observer ce que fait le CNRS avec la mise en place d’une cellule énergie ayant pour mission de dresser le bilan des travaux réalisés dans ses laboratoires, afin de produire un travail de prospective. Quatorze groupes de travail ont été constitués, dont douze concernent des travaux sur les différentes sources d’énergie. Les deux restants suivent une approche appelée « Bâtiments et ville » et une approche socio-économique. La vision de la recherche dans ce domaine est assez parcellaire par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Le déséquilibre entre la recherche sur les usages et celle sur la production de l’énergie est très important. Ainsi, la réflexion sur l’usage qui est fait de l’énergie dans nos villes et dans nos vies, en termes de transports par exemple, est minimisée. Le débat n’est pas encore lancé au CNRS. En outre, le groupe « Bâtiment et ville » est finalement très large, car il intègre de très nombreuses recherches. La structuration de la recherche dans le domaine n’est pas encore lisible. Lorsque j’en ai été chargée, j’ai cherché à réunir des personnes travaillant sur les questions d’énergie et de la ville dans le secteur du bâtiment, sans considération initiale de leur domaine de rattachement. L’enjeu est bien de faire communiquer les chercheurs entre eux afin que l’échange soit performant en termes de production de nouveaux types de recherche. Le rôle des lobbys économiques ou de l’entreprise est également perceptible dans ce contexte, comme l’est celui de la recherche, qui a un intérêt financier aux travaux engagés. Ce n’est pas la même chose de travailler sur l’électricité avec l’enjeu de produire des scénarios, démarche associée à la création d’emplois, que de travailler sur la manière dont les gens vont adapter leur environnement aux objets de gestion énergétique qu’on leur impose.

Le groupe « Bâtiment et ville », au sein du CNRS, a pour objet de convaincre que les leviers ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Lorsque l’on considère la ville durable et la ville dans laquelle nous sommes amenés à vivre, il est intéressant de favoriser une recherche plus interdisciplinaire. Dans les autres groupes thématiques, l’interdisciplinarité est plus restreinte, et pourtant les chercheurs se plaignent des raisons qui ont engendré le regroupement des recherches sur l’éolien et l’hydraulique par exemple. Pourtant, vus depuis la thématique « Bâtiment et ville », ces deux domaines semblent très proches. Pour notre part, l’interdisciplinarité doit être beaucoup plus large. Elle peut néanmoins être plus difficile à mettre en place, sachant que parfois on discute beaucoup mieux avec celui qui est très loin qu’avec son voisin qui est juste à côté. Concernant la question énergétique, il faut aller ensemble sur les enjeux qui semblent importants. Je pense que c’est bénéfique et qu’il y a beaucoup de choses intéressantes à mettre en place.

Jean-Pierre Lévy : Pour compléter les propos de Marjorie Musy, l’hypothèse la plus probable à l’horizon 2050 est que l’on glisse vers un « tout-électricité » dans les groupes pilotés par les logiques du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives). Je voudrais être un peu plus positif quand même. L’ancêtre du groupe de travail « Bâtiment et ville » du CNRS a été fondé en partie par des ingénieurs et des économistes qui venaient eux-mêmes de la socio-économie de l’habitat, donc des sciences sociales. Lorsqu’il était question d’introduire les travaux des sciences sociales dans les modèles énergétiques, cela se résumait souvent à croiser les modèles physiques et les modèles économiques. Sur ce point, on a tout de même progressé. Aujourd’hui, quand vous regardez les appels d’offres de l’ANR sur la question énergétique, vous y trouvez fréquemment des incitations à des collaborations pluridisciplinaires, notamment en ce qui concerne la nécessité de mieux appréhender le rôle des pratiques et des usages sur l’intensité des consommations énergétiques. Mais, je vous mets au défi de trouver le terme d’acceptabilité sociale dans ces appels d’offres. Là-dessus aussi, on progresse, c’est-à-dire que le travail réalisé pour mieux définir la place des sciences sociales dans la question environnementale, comme cela a été le cas au PIRVE, notamment, a eu des répercussions indéniables en faisant évoluer des approches jusque-là très technocentrées. On ne parle plus en termes d’acceptabilité sociale, mais en termes de co-construction des travaux et des objets. Cela signifie que la co-construction se produit dans les deux sens. Et, là encore, je voudrais un peu relativiser. Je ne connais pas encore les résultats de l’ANR Innovation, qui est un appel d’offres orienté vers les sciences sociales. On y évoque l’innovation à travers le développement durable et la nécessité de s’appuyer sur une interdisciplinarité radicale, par exemple. Effectivement, il est vrai que, du point de vue des sciences dures, nous n’avons pas beaucoup de groupes de travail intégrant les comportements et les usages ; en revanche, dans les sciences sociales, nous n’avons quasiment aucun groupe de travail qui intègre les sciences dures. Ce qui pose problème, ce ne sont pas les sciences dures, car elles ont besoin d’une valeur d’usage et de comportement dans leur modèle. Les sciences sociales ont un retard dans l’intégration des sciences dures pour évoluer sur la question. Et, si cela n’avance pas en ce sens, on n’y arrivera pas.

La question de la modélisation n’est pas une question fermée qui coupe les sciences sociales de ces fondements. La modélisation en sciences sociales est très déductive, elle vient d’observations, alors que la modélisation en sciences dures est inductive, elle repose sur des hypothèses construites a priori. Il y a des efforts à apporter des deux côtés pour faire se rejoindre les approches inductives et déductives, pour créer de nouvelles méthodes. Aujourd’hui, on ne sait pas trop comment y parvenir, même si l’on y travaille, comme dans le projet EUREQUA, que j’évoquais précédemment.

Je voudrais donner un exemple. Dans le projet ENERGIHAB (ANR Villes durables), portant sur la consommation énergétique domestique, nous avons travaillé sur l’élaboration d’une modélisation statistique de comportements des ménages. Dans nos résultats, lorsque l’on intègre les comportements énergétiques comme des variables explicatives, on élabore un modèle qui peut expliquer 74 % de la consommation énergétique domestique à échelle de l’Île-de-France. Lorsque l’on mobilise uniquement les caractéristiques des ménages et les usages des logements comme variables explicatives, c’est seulement un peu plus du tiers de cette consommation qui est expliqué. Ces données chiffrées permettent d’avoir des ordres de grandeur. Mais, quand on vient des sciences sociales, on s’aperçoit que le modèle ne veut rien dire en soi parce qu’il est statique, parce qu’il donne une information à un instant T. Quand on commence à travailler sur les comportements, on s’aperçoit très vite que les modes de consommation énergétique évoluent au cours du cycle de vie. Le modèle donne une photographie à l’instant T, mais il est très limité parce qu’il n’intègre pas les évolutions des usages dans le temps, et notamment au cours du cycle de vie des individus et des groupes.

Autre exemple : dans les premiers écoquartiers, on a travaillé avec les ménages militants qui ont participé aux premières constructions. Ces ménages définissent des modes d’intervention qui sont très déterminés par leur position sociale et culturelle, et par leur cycle de vie. Ils vont côtoyer d’autres ménages aux choix résidentiels plus contraints, comme les locataires de logements sociaux à qui on a attribué un appartement et qui ne s’inscrivent pas dans une démarche militante de défense des écoquartiers. Les ménages militants auront plus de facilité que les autres à s’approprier les nouvelles technologies visant un mode de vie plus respectueux de l’environnement et moins énergivore. D’un autre côté, s’ils se stabilisent dans le quartier, il n’est pas évident que leur engagement militant reste le même lorsqu’ils vieilliront, ni que leur capacité d’adaptation aux technologies reste identique. De même, s’ils partent, il est difficile d’anticiper les caractéristiques des ménages qui les remplaceront. Ce constat engage également la participation des habitants dans la production et le vivre-ensemble dans ces nouveaux quartiers. Ce qui veut dire que, là encore, la conception des écoquartiers repose sur une représentation univoque des habitants et occulte également leur devenir, qui déprendra en grande partie de ce qui se produira en fonction du vieillissement des populations en place et du renouvellement de celles qui partiront.

Pour en revenir à la modélisation, ce que nous plaidons auprès de nos collègues des sciences dures, c’est que l’intégration des usages dans les modèles dépasse la question des pratiques au sens strict et nécessite de réfléchir au moyen d’intégrer la diversité et la flexibilité à nos modèles. Dit autrement, la question posée est de savoir si l’on est capable de produire des modèles dynamiques qui intègrent à la fois le cycle de vie du bâtiment et le cycle de vie des usagers.

On voit bien que nous sommes au cœur d’une question scientifique de fond, à laquelle il est pour le moment très difficile de répondre. C’est à cela que nous devons travailler. La question des objets de recherche est dépassée par la nécessité de développer une recherche fondamentale commune aux sciences sociales et aux sciences dures, c’est cela qui est important.

Conclusion. Pour un nouvel équilibre entre les disciplines : les enjeux des travaux sur la thématique du changement climatique et de l’énergie [Nadine Roudil]

À l’issue des débats, les échanges de la table ronde font apparaître une définition de l’interdisciplinarité avec ses difficultés et caractéristiques, telle que l’expérimentent les acteurs de la recherche et leurs commanditaires en prise avec une thématique particulière, celle du changement climatique.

L’interdisciplinarité est ainsi principalement caractérisée par la mise en articulation, lors de recherches communes, d’outils issus des sciences humaines et sociales, des sciences pour l’ingénieur et des sciences de la matière et de la vie. Dans ce contexte, la question posée par Jean-Pierre Lévy en clôture des débats montre que le ressort de la construction d’un objet commun repose sur l’apport d’une discipline à une recherche. Cette réalité souligne que le débat, bien ancien, sur l’interdisciplinarité se nourrit encore et toujours des enjeux internes aux disciplines, faits de la « valorisation de vocabulaires spécifiques et de questions pertinentes », la notion de discipline fonctionnant toujours comme un « référent et [agissant] comme une force gravitationnelle sur le chercheur » (Louvel, 2015, p. 80).

Qu’y a-t-il donc de nouveau à engager ce type de débat maintes fois évoqué ?

Depuis le milieu des années 1970 et les tout premiers travaux sur la question13, les chercheurs des sciences humaines et sociales, géographes, anthropologues ou sociologues qui choisissent le changement climatique ou l’énergie comme thème de recherche, sont de plus en plus nombreux. Les conditions d’un débat émergent peu à peu sur la manière de prendre part à des recherches dont la thématique est inédite, traditionnellement éloignée de la culture de ces disciplines. Ceux qui y participent acceptent d’y questionner leur posture tant théorique que méthodologique, alors que le domaine du changement climatique ou de l’énergie est dominé par les autres sciences.

Lorsque la sociologie investit le domaine de l’énergie entre la fin des années 1990 et 201014, l’engagement interdisciplinaire n’est pas le principal moteur de son intérêt, qui porte plutôt sur la construction d’un nouvel objet d’étude15. Ce geste renvoie au « caractère interstitiel de la sociologie » décrit par Andrew Abbott, présentant la sociologie comme une « discipline à thème multiple toujours en train d’étendre à de nouveaux objets son attention, alors qu’elle en abandonne rarement » (Abbott, 2006, p. 38). Les débats engagés lors des dernières Journées internationales de sociologie de l’énergie, à Toulouse, en témoignent. Si la question de construire l’énergie en objet de recherche sociologique y a été posée, une discussion s’est également engagée autour du corpus théorique à mobiliser pour questionner ce que cette thématique engage en termes d’action publique, de modes de vie, de pratiques et de relations sociales, de rapports de genre ou de participation à la production des inégalités sociales. En ce sens, ce que chaque discipline a tendance à faire, de prime abord, consiste à considérer une question à partir d’une entrée qui lui est propre : l’espace pour les géographes, les groupes sociaux pour les sociologues, les instruments pour les politistes, les pratiques culturelles pour les anthropologues. S’inscrire dans une démarche d’interdisciplinarité consiste bien à dépasser les attendus disciplinaires et à se décentrer. Ce qui a été gagné par les chercheurs qui acceptent de s’inscrire dans ce que Jean-Pierre Lévy nomme une démarche « d’interdisciplinarité radicale » consiste avant tout à chercher à bâtir un nouvel équilibre entre disciplines autour d’une thématique dont il est vrai qu’elle a été historiquement plus investie par les sciences pour l’ingénieur et les sciences dures16.

Ce propos semble introduire un changement de posture radical du point de vue des sciences sociales, faisant écho à une situation qui, depuis le milieu des années 2000, met en question leur rôle et leur place au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche (Thomas, 2013, p. 5). En effet, c’est au cours de cette période qu’une injonction est faite aux sciences humaines et sociales de se rendre utiles en collaborant aux recherches initiées par les autres sciences, afin de s’inscrire dans une interdisciplinarité qui leur permette de faire évoluer leur culture scientifique. Le thème de la lutte contre le changement climatique et celui de l’énergie se prêtent tout particulièrement à cette injonction. Et la table ronde de questionner la légitimité des sciences humaines et sociales à investir des thématiques de recherches qui n’étaient jusqu’alors pas les leurs.

Entre repli disciplinaire et démarche agonistique, les débats engagés avec la salle ont permis de souligner que les sciences humaines et sociales courent le risque de choisir une « troisième voie » où, pour être utiles, elles seraient réduites au rôle de pourvoyeuses d’une culture générale susceptible d’éclairer les autres sciences et d’être mobilisées à des fins « utilitaristes », devenant de « véritables suppléments d’âme » (Thomas, 2013, p. 6) pour les autres sciences. Les propos de Marjorie Musy montrent qu’il est acquis que les sciences humaines et sociales ne sont pas là pour légitimer les modèles des autres sciences mais pour prendre part à une construction problématique autant que méthodologique des sujets de recherche. Dans ce contexte, la nécessité de positionner les questionnements au cœur d’un équilibre disciplinaire dessine les contours d’une situation expérimentale dont la première étape, la collaboration, semble avoir abouti. La seconde, qui consiste en l’apprentissage d’une coécriture de l’objet de recherche, synonyme de véritable co-construction, reste quant à elle à atteindre. Les participants s’accordent à dire que cette dernière étape arrive rarement, et ce malgré les incitations à l’interdisciplinarité, favorisée depuis le début des années 2000 par la diffusion d’appels à projets de recherche qui en font un préalable.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de s’engager dans une recherche commune, l’enjeu consiste à accepter de dépasser l’ère des objets de recherche pour entrer dans celle où les projets deviennent les unités d’analyse. Les mots sont chargés de sens. Un double processus est à l’œuvre. Il témoigne tout d’abord de l’évolution de l’organisation de la recherche, désormais contrainte de se plier au protocole de l’appel à projets, où l’interdisciplinarité tient une place majeure car elle mobilise désormais les imaginaires institutionnels (Conesa et Lacour, 2013, p. 93). Séverine Louvel décrit l’émergence d’une nouvelle échelle du travail scientifique, à travers les rapprochements disciplinaires observés lors de recherches sur les nanotechnologies. Elle fait ainsi état « d’assemblages concrets de matériaux techniques, d’instruments, d’idées et de théories », soulignant combien ils constituent autant de modalités d’engagement dans l’interdisciplinarité (Louvel, 2015, p. 78). Ce diagnostic est parfaitement transférable aux thématiques du changement climatique et de l’énergie.

Ensuite, l’ingrédient qui pousse de plus en plus de chercheurs à s’interroger sur la nécessité de s’inscrire dans une démarche d’interdisciplinarité est la place prise depuis une décennie par la commande publique dans la définition des thématiques de recherche. Cette dimension se traduit aussi dans la composition de la table ronde. Celle-ci atteste, particulièrement pour les thématiques du changement climatique et de l’énergie, de la place prise par des acteurs comme l’ADEME ou le PUCA dans la définition des périmètres de recherche pilotés par des feuilles de route institutionnelles, illustrée ici par l’exposé d’Anne Grenier. À travers une attention et une incitation renouvelées à l’interdisciplinarité, les commanditaires de la recherche témoignent de nécessités propres à leurs institutions. Ces agences publiques posent le primat d’une action contrainte d’anticiper le futur en incitant les chercheurs à structurer leurs modes de production des connaissances non plus autour des disciplines mais de problèmes à résoudre (Louvel, 2015, p. 76). Leur démarche est avant tout politique, comme leurs représentations de l’interdisciplinarité. Elles ont compris l’avantage de créer l’espace d’un dialogue entre disciplines et celui de convoquer ensemble toutes les sciences autour d’un même objet technique. En conséquence, ne peut-on pas dire que les espaces de travail en commun ainsi suscités, en étant distillés dans le fonctionnement traditionnel de laboratoires de recherche eux-mêmes inscrits dans des postulats disciplinaires forts, sont les seuls véritables vecteurs du développement d’une interdisciplinarité, quelle que soit la thématique ?

Cette incitation au rapprochement disciplinaire fonctionne également sur un ressort qui modifie lentement la culture de la recherche en France. Il se caractérise par la place prise par l’idéologie managériale dans la manière dont on attend des chercheurs qu’ils répondent aux besoins des commanditaires de la recherche. Une visée prospective est attribuée à l’interdisciplinarité qui affecte le métier de chercheur, comme le souligne le propos de Morgane Colombert. La description de la diversité des sociétés et la défense de la complexité peuvent passer pour incompatibles avec une idéologie où prime l’efficacité, validant un agenda à court terme et une dimension opérationnelle des questions posées à la recherche cherchant souvent à valider un seul point de vue. Face à cette réalité, Marjory Musy souligne que le CNRS, à travers le groupe « Bâtiment et ville », donne un écho faible et quasiment unique à l’importance d’une interdisciplinarité qui pourrait être alternative, plus à distance des enjeux institutionnels, tout en prenant en compte la question énergétique.

C’est dans une perspective analogue qu’en 2013, dans le cadre de la démarche « Prospective créative énergie habitat territoires17 », un groupe de chercheurs rhônalpins en sciences humaines et sociales, en sciences pour l’ingénieur et en architecture s’est réuni, afin de produire sa propre réflexion sur l’interdisciplinarité (Baverel, Debizet et Ploix, 2014). Si leur visée est prospective, avec pour objet de produire des « connaissances et des méthodes pour les acteurs de l’énergie dans l’habitat et les territoires », des fiches décrivant de possibles projets de recherche interdisciplinaires à l’échelle de l’habitat et de la ville ouvrent un chemin vers la coécriture et la co-construction d’un objet de recherche commun.

Ces deux alternatives accréditent le propos de Jean-Louis Fabiani, lorsqu’il explique que les instances où se joue l’interdisciplinarité permettent aussi de regarder les rapports entre disciplines à partir d’une sociologie du travail. Dans la « lutte des places » entre chercheurs issus de champs différents, la place conférée aux sciences humaines et sociales dans un domaine, l’énergie, dominé par des préoccupations technologiques, y est aussi originale que réduite (Fabiani, 2006 p. 21).

D’autres expériences questionnant le sens à donner à l’interdisciplinarité existent, à l’initiative des chercheurs des sciences humaines et sociales, afin que ces dernières puissent être visibles dans le rapport de force entre disciplines qui s’instaure dans les instances de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, l’alliance ATHENA18 propose dans un ouvrage récent (Labussière, Nadaï et al., 2015) de structurer les sciences sociales de l’énergie à l’instar de ce qui est fait dans le monde anglophone. Il s’agit de « resituer l’intervention des sciences humaines et sociales trop souvent cantonnées à l’analyse de la question des effets » et de donner une place certaine aux méthodes qualitatives propres aux sciences humaines et sociales dans un domaine tel que l’énergie, où les approches « favorisent souvent l’émergence d’un langage commun lié aux méthodes quantitatives et de modélisation » (Labussière, Nadaï et al., 2015, p. 18).

Pour les chercheurs engagés dans la construction d’une telle interdisciplinarité, l’évolution est déjà notable. Le travail a permis de mieux définir la place des sciences humaines et sociales dans la prise en compte de la question environnementale et fait évoluer les approches des autres sciences, jusque-là très technocentrées. Ces démarches viennent appuyer le fait que la plupart des transformations de la configuration générale des disciplines ont lieu sur les frontières ou aux lisières des savoirs (Fabiani, 2006, p. 20). L’existence d’une co-construction « à double sens » est également décrite comme possible par François Ménard, à condition de l’établir sur une « zone floue aux frontières des disciplines » (Baverel, Debizet et Ploix, 2014, p. 10). Cette condition rend alors possible l’emprunt théorique autant que méthodologique aux unes et aux autres disciplines. Une telle démarche, lorsqu’elle est réalisée, atteste d’un processus de décentrement et montre tout autant une évolution de la commande publique. La définition de la recherche qu’elle propose se nourrit alors un peu plus de la complexité véhiculée par les sciences humaines et sociales à laquelle adhèrent désormais les autres sciences. Ainsi, l’abandon progressif du terme d’acceptabilité sociale dans les appels à projets de recherche pour qualifier le rapport des individus aux objets techniques qui composent leur environnement en est l’évolution actuelle la plus notable. Cette petite victoire constitue-elle un vrai progrès témoignant d’une évolution des approches, ou bien est-elle un tropisme provenant d’un milieu composé de chercheurs ayant foi en l’élaboration d’une interdisciplinarité, tout en sachant qu’elle n’a pas la fonction d’abolir les références et les espaces disciplinaires ?