La production de l’habitat participatif, aussi marginale soit-elle sur le plan quantitatif en France, est une entrée intéressante sur le milieu professionnel des architectes dans sa globalité, pour ce qu’elle éclaire de leurs engagements en termes professionnels comme militants, de la prise en compte de la demande habitante dans leur pratique de maîtrise d’œuvre, de leur attitude face à la mise en débat de leur projet ou encore de leurs rapports aux marchés dans leur diversité.

L’histoire particulière de l’habitat autogéré, en autopromotion ou participatif en France met plus particulièrement deux périodes sous les projecteurs : les années 1970-1980, où une certaine alliance s’instaure entre habitants et architectes, mus par des objectifs très voisins en faveur d’expérimentations concrètes, qui s’organisent progressivement en réseau et montent en visibilité ; les années 2000 et postérieures, où les habitants se mobilisent à nouveau pour fabriquer un habitat plus conforme à leurs idéaux, dans un modèle de la ville durable qui interpelle évidemment les élus locaux. Les architectes sont partie prenante de cette dynamique, mais d’une manière renouvelée.

L’objet de ce texte est d’analyser la position que les architectes détiennent dans les processus de réflexion et de décision à ces deux moments, l’intérêt qu’ils trouvent à ces situations de commande hors du commun et, enfin, ce qu’ils y engagent tant sur le plan idéologique que sur le plan des compétences et des pratiques professionnelles. L’hypothèse est que cette observation de la « marge » de ce qui constitue l’activité des architectes aujourd’hui a force de questionnement sur la ou les définition(s) contemporaine(s) du professionnalisme architectural et sur les enjeux de positionnement explicites ou sous-jacents des architectes quant aux divers aspects de la demande sociale.

Cette analyse s’appuie sur une dizaine d’études de cas réalisées dans le cadre de deux programmes de recherche successifs : Habitat alternatif, des projets négociés (2010) et Six opérations en autopromotion en Ile-de-France (2012)1.

Une demande habitante spécifique

L’habitat participatif, sur les quelque trente ans de son développement en France, est, entre autres, l’expression d’une demande d’alternative dans le registre de l’habitat, une critique du produit « logement » qui englobe la question spatiale et architecturale et la dépasse. Dans les années 1970, qui connaissent l’émergence du phénomène en France, c’est avant tout la revendication d’une dimension qualitative à l’encontre de la production de masse, standardisée ; c’est aussi le souci, largement porté par les nouvelles classes moyennes urbaines, les « aventuriers du quotidien » (Bidou, 1984), de dépasser l’individualisme de la famille nucléaire pour retrouver des solidarités, des formes d’échanges sur la base d’affinités et de proximités ancrées à l’échelle du quartier, du local. L’ambition est d’une certaine façon très grande, « changer la vie », mais elle prend la forme très ordinaire de pratiques quotidiennes dans lesquelles la spontanéité et l’expérimentation priment.

Au moment où resurgit l’habitat participatif après une phase de mise en sommeil relatif, à la fin des années 1990, la demande se réinvente, pour une part importante sur la base d’expériences étrangères (Allemagne, Suisse, Belgique, Canada) (Bouchard, 2008 ; Dansereau, 1998 ; Rabinovitch, 2009). La dimension critique par rapport à l’offre d’habitat demeure de mise et les contre-modèles restent le logement vendu sur plan avec son choix limité d’options, ou encore l’appartement traditionnel où l’espace habité commence à la porte d’entrée. Le support idéologique de la demande habitante est, comme précédemment, la revendication à être acteur de son cadre de vie, mais le slogan « agir local, penser global » colore cette action d’une responsabilité sociale globale, en particulier dans certaines attitudes vis-à-vis de la consommation, de l’environnement, de la solidarité. La revendication de la « durabilité » n’est jamais très loin. Que le phénomène relève de la « seconde modernisation » (Beck, 1986) et de la montée d’exigences assurantielles ou qu’il découle de l’alourdissement des prix immobiliers dans les budgets des ménages, on observe un souci croissant, chez les habitants initiateurs d’opérations de ce type, d’inscrire leur action dans des garanties, de se préserver du risque, de maîtriser les procédures et les partenariats. Cette attitude n’est pas sans contradiction avec la revendication omniprésente de « sortir des clous », de revisiter les routines, d’ouvrir le champ des possibles et d’en faire œuvre démonstrative. Cette ambiguïté façonne, entre autres, la relation des collectifs-habitants à leur architecte-maître d’œuvre. Elle intervient notamment dans les critères de choix de leur maître d’œuvre par les collectifs-habitants. On a souvent vu des groupes s’orienter vers des architectes reconnus pour leur compétence technique en matière environnementale, ou pour des architectes ayant une production importante, comme si cela leur garantissait d’avoir un partenaire-arbitre qui tranche leurs hésitations ou leurs désaccords sur la base d’arguments « supérieurs » : la performance thermique, la faisabilité technique, le coût, le respect du calendrier, etc.

Evolution du contexte d’engagement des architectes

Si l’on peut considérer qu’il existe des similitudes entre la demande habitante d’hier et celle d’aujourd’hui, fondée sur une critique des modes de production du logement et la volonté de faire émerger des alternatives, nous devons en revanche nuancer la comparaison en ce qui concerne la place des architectes dans la mobilisation au sein des réseaux associatifs et militants. A partir des travaux que nous réalisons d’une part sur la fondation du Mouvement de l’habitat groupé autogéré (MHGA) et d’autre part sur ce que nous avons dénommé « la nébuleuse de l’habitat participatif » (D’Orazio, 2012), nous cherchons à caractériser et à identifier la nature de l’alliance qui s’opère entre habitants et architectes autour de cette demande « d’habiter autrement ». Pour cela, il nous semble utile de revenir sur les contextes de ces alliances et de s’intéresser à ce qu’elles produisent.

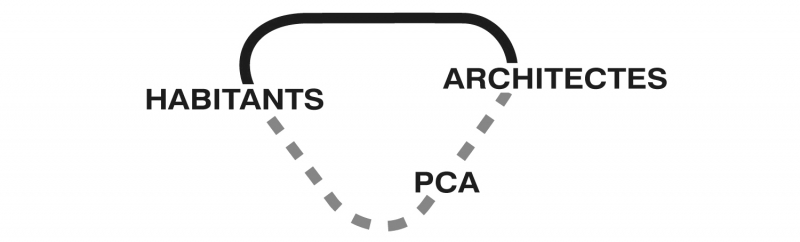

Les premières expériences d’habitat groupé autogéré en France voient le jour à la fin des années 1970, principalement en région parisienne et en Bretagne. Elles sont portées par une jeune « classe d’alternative » (Dagnaud, 1981) qui s’engage dans une transformation du cadre de vie et du cadre bâti fondée sur « les changements intervenus dans le rapport au travail, les modes de vie, la consommation, la socialisation des enfants, l’appropriation de l’espace, les modes de gestion, et enfin dans le rôle et la place attribués à l’architecte ». (Bonnin, Reynaud, 1981 : 7). Les architectes n’échappent pas à cette dynamique du changement, bien au contraire. Une nouvelle génération revendique une posture sociale et politique qui s’exprimera largement dans les débats sur la refondation de l’enseignement et de l’insertion professionnelle (Violeau, 2005). « Sans prétendre aucunement apporter de solution au problème du chômage et encore moins à la crise de cette profession, il ne fait pas de doute que cette formule “d’autopromotion” constitue pour beaucoup d’entre eux, en particulier les jeunes, un des moyens pour revaloriser leur profession » (Bonnin, Reynaud, 1981 : 9). Ainsi, l’idée de la transformation sociale passe par une refondation des pratiques, et c’est sur cette base idéologique que se fonde largement l’engagement d’architectes dans la création du MHGA. Toutefois, ceci n’est rendu possible que par la rencontre et l’alliance de trois nouvelles figures d’acteurs : l’habitant, « aventurier du quotidien » (Bidou, 1984), la jeune génération d’architectes politiquement engagée et en quête d’un positionnement professionnel novateur, et une administration d’Etat fraîchement créée, le Plan Construction, dont l’objectif institutionnel est d’encourager les recherches sur l’habitat et la ville dans une perspective de soutien à l’innovation, à l’expérimentation et à la participation. Cette configuration originale permet la structuration des initiatives locales vers un mouvement national capable de porter les revendications et participe à publiciser la démarche.

Dans ce contexte réformiste, l’alliance qui s’opère entre architectes et habitants, avec le soutien du Plan Construction, permet d’explorer les modalités d’une innovation sociale et architecturale fondée sur un processus de participation. Les architectes se lancent en étroite collaboration avec les habitants dans des ateliers de programmation-conception et cherchent à traduire spatialement l’idée « d’unité de voisinage » dans laquelle chaque famille dispose d’un espace privatif, le logement, et a en partage des espaces collectifs (salle commune, atelier, chambres d’amis, buanderie, jardin…). L’expression architecturale de ces ensembles est à rapprocher d’un nouveau type d’habitat intermédiaire décrit comme une « architecture conciliatrice » (Moley, 1978).

Fig. 1 : Articulation des trois groupes d’acteurs

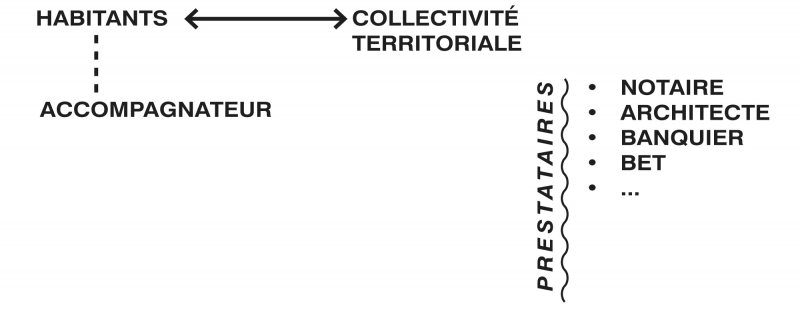

La situation des années 2000 tranche avec la période précédente. En effet, les mobilisations habitantes, qui se fondent très vite sur la reconnaissance d’un statut juridique spécifique et de l’utilité sociale de leur démarche, interpellent les pouvoirs publics et les collectivités territoriales locales, cherchant à construire avec ces dernières des partenariats singuliers. Des alliances s’opèrent de manière privilégiée avec les acteurs publics locaux, qui apparaissent comme facilitateurs et médiateurs dans l’accès au foncier et au montage opérationnel. Ce crédit qu’accorde l’acteur public local à l’opération a valeur de garantie auprès des autres acteurs institutionnels, et particulièrement des financeurs. Dès lors, on assiste à un déplacement de l’espace de la participation, initialement concentrée sur l’objet bâti, vers une participation-négociation plus vaste et qui s’insère dans les objectifs urbanistiques territoriaux (écoquartiers, mixité…). Dans cette nouvelle configuration, le dispositif de tête-à-tête entre habitants et collectivités locales prime sur l’ensemble des autres partenariats, qui, pour l’essentiel, sont relégués au rang d’expertises techniques. Les architectes n’échappent pas à cette réorganisation d’autant que les liens qu’ils tissent avec les collectifs-habitants le sont principalement sur le registre de la performance de leur production bâtie (environnementale, technique…) mais peu en qualité de négociateur avec l’institution publique. Cette place est pour l’essentiel préemptée par des « accompagnateurs » issus des formations et métiers de l’urbanisme, mais aussi de l’expertise au sein de la maîtrise d’ouvrage, qui se sont constitués en réseau, depuis 2011, au travers du RAHP. Ceux-ci se présentent comme des « acteurs professionnels de l’habitat participatif. [Nous] intervenons auprès des porteurs de projets afin qu’ils atteignent leurs objectifs dans le respect des coûts, délais et règles de qualité, auprès des collectivités et des professionnels de l’habitat et de l’aménagement, afin d’apporter notre expertise dans le domaine d’une politique publique favorisant le développement de l’habitat Participatif2 ».

Fig. 2 : Externalisation de l’architecte du processus

Cette situation montre le glissement qui s’est opéré dans l’alliance habitants-architecte autour d’un objectif d’« habiter autrement ». Si l’on pouvait constater hier, chez des professionnels de la maîtrise d’œuvre, un engagement militant fondé sur un même socle idéologique, aujourd’hui, l’absence quasi systématique des architectes dans les réseaux de l’habitat participatif montre la faiblesse de leur engagement. Le rapport entre habitants et architecte se limite pour l’essentiel à l’exercice d’une expertise technique qui s’opère dans une alliance de circonstance (construire un bâtiment passif, accéder à une commande de logement,…) et participe à une forme de dépolitisation des architectes (Violeau, 2011) au nom d’un pragmatisme opérationnel.

Quelle inflexion des pratiques architecturales ?

Le caractère expérimental des opérations d’habitat participatif apparaît comme un moyen de rompre avec les routines professionnelles et d’engager une démarche réflexive sur le rapport maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre. Si le cadre contractuel des prestations ne dit rien de la spécificité de la commande, tentons de voir ce qui se dégage en termes de méthodologie du projet.

L’analyse que nous faisons des opérations de la première heure comme des opérations contemporaines nous permet de mettre en lumière une variété de positions de l’architecte-maître d’œuvre face au groupe habitants-maître d’ouvrage. Si les opérations des années 1970-1980 font une large place à la figure de l’architecte en interne du dispositif, les opérations actuelles se caractérisent par une forme d’externalité.

Ainsi, dans les vingt-cinq initiatives rapportées par le MHGA en 1983, à l’occasion de la parution de son ouvrage éponyme, nous constatons que les trois quarts des architectes engagés auprès de ces groupes d’habitants le sont dans un rapport d’internalité autour de trois figures récurrentes : l’architecte-habitant qui initie ou s’inscrit dans un groupe en formation, l’architecte-prospecteur qui identifie un foncier potentiel et le propose à un groupe et, enfin, l’architecte-référent qui est sollicité par un groupe pour son engagement militant sur l’habitat groupé autogéré. Dans le décompte que nous avons opéré, l’architecte cumule ces figures dans au moins un tiers des cas. Cette proximité, voire cette intimité, avec le groupe n’a rien d’étonnant quand on se réfère aux objectifs de ces collectifs qui revendiquent de rompre l’asymétrie entre habitants-usagers et professionnels-décideurs. Elle cherche à faire prévaloir des formes de coproduction. Cela se traduit par une nouvelle organisation du rapport entre habitants et architecte. « Cette pratique a l’intérêt de créer une relation plus directe avec l’architecte, de démasquer à plusieurs tout ce qui habituellement obscurcit le rapport au logement et est pris en charge par des spécialistes (de l’espace, des règles de construction, des finances, etc.)3 » Au-delà d’une remise en cause des savoirs experts, il s’agit d’affirmer l’existence de savoirs d’usage qui s’expriment dans une articulation dialectique entre les besoins individuels et familiaux et ceux du collectif. L’implication des architectes va de la prospection foncière au suivi de la bonne exécution des ouvrages en passant par la réalisation des études de faisabilité opérationnelle. Elle les installe au cœur du processus dans une forme de proximité initiale appuyée par un « consensus idéologique » (Bonnin, 1983 : 122).

Si cela peut se traduire pour beaucoup d’entre eux par une forme d’implicite et d’une évidence à « faire avec », certains prendront le soin de développer des approches de programmation et de préconception partagées. A travers des situations de manipulations spatiales à l’échelle du plan-masse ou de l’édifice par la réalisation de maquettes ou des échanges sur la maison « idéale » et « le désir de partage social », « une pédagogie réciproque a lieu entre le groupe et son architecte. Les habitants découvrent la complexité d’un processus qu’ils ignorent ; l’architecte découvre les difficultés et les exigences du dialogue » (Bonnin, 1983 : 127). Pierre Lefèvre4 relatera cette itération entre l’échange au sein du collectif et le travail « en chambre » de l’agence lors de son tour de France de l’habitat groupé au début des années 1980. De la même manière, B. Kohn5 prendra le temps de rendre compte de son travail avec les habitants du Buisson Saint-Louis à Paris ; il retiendra de l’expérience que « l’architecte n’est pas le scribe, celui qui enregistre et traduit textuellement les besoins et les désirs de chaque habitant. Il est partie prenante et fait un effort d’explicitation de son point de vue tout en donnant aux interlocuteurs les outils pour que le dialogue existe6 ». D. Tessier, qui a assisté B. Kohn dans cette entreprise, précise que « l’architecte doit écouter, mais, contrairement à d’autres pratiques, à trop bien écouter, il finit par ne plus être entendu. L’usager ayant fait l’expérience qu’il pouvait obtenir quelque chose ne sait plus renoncer, d’autant qu’il dispose des pouvoirs du maître d’ouvrage7 ». Ainsi, poursuit D. Tessier, « la programmation est de fait une tâche collective, la conception l’est aussi, mais la maîtrise, c’est-à-dire la cohérence spatiale, constructive, esthétique, nécessite l’autonomie relative de l’architecte par rapport à tous les autres intervenants8 ».

Cette expérience de la pédagogie autour du projet du Buisson Saint-Louis ira jusqu’à l’installation d’un atelier-école sur le site même de l’opération où les étudiants de B. Kohn se confronteront au quotidien à la participation des habitants. Pour bon nombre des architectes de cette époque, engagés dans ces opérations expérimentales, le réinvestissement de leurs réflexions se fait d’une part dans la conception du logement social et d’autre part dans des activités pédagogiques, soit au sein des écoles d’architecture, soit dans des organismes parapublics comme les CAUE.

Loin de ces pratiques de la participation, les opérations des années 2000 se caractérisent par une forme de distance entre le groupe-habitant et l’architecte, ce dernier étant un prestataire technique externe à la construction même du processus global de l’opération. Cette externalisation est largement produite par les modalités de recrutement de l’architecte. Dans les opérations que nous avons étudiées, le choix des architectes a porté principalement sur ses références techniques et ses capacités à produire des bâtiments à haute performance environnementale. Le processus de consultation est à rapprocher des pratiques de la maîtrise d’ouvrage publique lors des sélections sur référence ou par l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre.

Le cas de l’opération de Diapason à Paris est particulièrement emblématique de cette situation. Alors que le collectif-habitant organise sa prospection foncière, il est informé que la Semavip9 envisage d’ouvrir une consultation de promoteurs sur un lot de l’opération Ourcq-Jaurès dans le XIXe arrondissement de Paris à un groupe en autopromotion. Le groupe fait connaître son intérêt pour ce secteur et décide de candidater. Au terme de cette consultation, l’opérateur décide d’attribuer le lot au groupe auto-promoteur. A l’occasion de cette réponse, le collectif-habitant a désigné une équipe d’architectes pour les accompagner. Leur choix s’était fait à partir d’un dossier de références portant d’une part sur la dimension environnementale de la production architecturale et d’autre part sur le fait d’avoir déjà réalisé des opérations de logement collectif. C’est l’agence Equateur qui sera sélectionnée dans un premier temps pour son « côté pro ». Toutefois, lors de la présentation des esquisses en décembre 2009, leur approche jugée trop technique rebute le groupe d’habitants qui décide de suspendre la mission de l’équipe de maître d’œuvre et se lance, avec l’appui de la Semavip, dans un concours d’architectes en janvier 2010. Cinq équipes accepteront de concourir sans rémunération sur la base d’un programme réalisé par le collectif-habitant et validé par la Semavip.

Au terme d’un jury commun habitants-Semavip-Ville de Paris, l’équipe Karawitz est désignée le 30 mars 2010 lauréate de la consultation. Malgré la présentation, lors du concours, d’une notice méthodologique sur l’organisation du travail entre le groupe d’habitants et les architectes, ces derniers peinent à trouver leur place et à sortir de « l’image » du concours pour faire évoluer le projet dans une démarche itérative. Pressés par les exigences de maîtrise des objectifs de calendrier et de budget, les architectes, au sortir du concours, se lanceront dans une série de rendez-vous individuels avec chacune des familles sans prendre le temps de ré-identifier les fondements collectifs du projet et les potentialités de leur réponse architecturale. Cette phase qui sera vécue comme une épreuve par ces derniers altérera largement la confiance que leur accordaient les habitants et se conclura par une rupture de contrat un an plus tard.

Fig 3 : Tableau de synthèse de la consultation d’architectes, mars 2010

Source Diapason.

Au-delà de la difficulté réelle pour les maîtres d’œuvre à faire face à une maîtrise d’ouvrage complexe et multiforme, cet épisode nous renseigne sur l’impensé méthodologique de ces situations originales. Le principe même du concours met en exergue une culture de l’objet architectural qui de fait prend le dessus sur un processus de projet. La négociation apparaît alors comme la dégradation du projet architectural ; les architectes se pensent comme condamnés à évoluer dans un univers hostile où ils se débattent et doivent « faire contre » (contre les normes, contre les institutions, voire contre les contraintes inhérentes à la commande en général…).

Quelle plus-value pour les architectes ?

Le développement actuel de l’habitat participatif, dans un contexte juridique et opérationnel qui le situe en permanence dans un statut exploratoire, voire dérogatoire, représente pour les architectes comme pour tous les partenaires des initiatives un enjeu particulier de démonstrativité, associé à une réelle prise de risque. Les architectes qui s’investissent dans ces opérations ont des motivations diverses à le faire et, plus que pour des commandes traditionnelles, n’opèrent pas de calcul sur les coûts et les avantages que leur procurera cette expérience. Pour la plupart d’entre eux, ils sont en accord au moins implicite avec les valeurs supports du projet des habitants : la recherche d’un habitat différent, le respect des équilibres environnementaux, la valorisation d’une inscription formelle et relationnelle dans le local, la recherche d’une mixité et d’une urbanité dont les définitions précises ne sont d’ailleurs pas débattues, etc. Leur investissement est beaucoup plus important pour ce type de projet que pour une opération « ordinaire », notamment en temps de travail, et dans un cadre contractuel qui a souvent omis la définition et la rémunération de tâches qui dépassent les missions traditionnelles du concepteur comme, par exemple, la participation à la programmation ou au montage administratif du dossier.

Au-delà de ce socle commun d’engagement personnel et professionnel, des motivations de diverses natures s’ajoutent en fonction des trajectoires des architectes.

Pour les architectes qui ont une connaissance approfondie des pays scandinaves, de la Belgique, de l’Allemagne, de la Suisse, pays dans lesquels les pratiques participatives voire coopératives sont plus répandues, l’opportunité leur apparaît alors de participer au transfert des pratiques alternatives avec tout ou partie des savoir-faire et des références qui l’accompagnent. Se situer en « passeurs » affirme une certaine continuité entre leur vie personnelle et leur activité professionnelle ; cela leur permet aussi d’asseoir, par rapport à leurs partenaires, une certaine antériorité sur les questions, ainsi qu’une légitimité accrue.

La nouveauté (ou le renouveau) du phénomène, qui donne lieu à une certaine amplification par les médias, n’est pas sans attrait non plus pour les architectes qui coopèrent à ces opérations. Ils y voient un effet de tremplin soit pour faire connaître leur agence débutante, soit pour faire identifier dans le domaine de l’habitat une agence plus confirmée, mais tournée vers d’autres programmes. Le concours organisé par le groupe Diapason (Paris XIX) pour la sélection de son maître d’œuvre a fonctionné, de ce point de vue, comme un concours public ; les équipes qui y ont répondu sont ainsi entrées dans un dispositif de débat, sous le regard de la Semavip qui avait appelé ce concours de ses vœux, et pouvaient nourrir l’espoir de retombées ultérieures, en termes de commandes de logement social ou de commandes publiques émanant de la Semavip ou d’autres structures parisiennes. Il faut d’ailleurs noter que nombre d’opérations se font dans un partenariat très étroit entre le groupe d’habitants, les élus et les techniciens locaux. Dans ce cas, accéder à une commande privée de ce type apparaît comme une occasion privilégiée d’accéder aux décideurs publics locaux et à une éventuelle commande ultérieure. Plus directement, il arrive que le groupe d’habitants s’adosse à un organisme de logement social (comme les Babayagas à Montreuil) et que, selon le jeu d’acteurs qui se met en place au cas par cas, l’architecte se trouve contractuellement prestataire de cet organisme de logement social, les habitants se situant alors dans le processus comme des « utilisateurs ». Si, comme on le constate, il est très rare qu’un architecte enchaîne actuellement plusieurs opérations d’habitat participatif, on peut néanmoins relever l’effet d’identification que ce type d’opérations, privées mais sous les yeux du public, peut avoir sur l’image d’un architecte ou d’une agence. La médiatisation qui s’organise autour de ces projets participe à légitimer le professionnel dans sa capacité à produire du logement dans un contexte complexe et hors norme, et fabrique ainsi une forme de réputation.

Enfin, on observe une contiguïté très forte des architectes de l’habitat participatif avec le milieu moteur de l’introduction des questions environnementales dans la construction. L’agence Karawitz, qui réalise le permis de construire pour le groupe Diapason, est auparavant essentiellement identifiée pour avoir réalisé une maison passive. Guy Hayon, qui assure la conception et la réalisation de l’opération Diwan à Montreuil, développe une approche très spécifique sur l’ossature et la façade en bois, dans un partenariat avec le Comité national pour le développement du bois (CNDB). Les architectes C. Pialat et A. Belingheri, concepteurs de l’opération abandonnée Lo Paratge en Dordogne, sont localement connus pour leur travail sur les performances énergétiques et imaginent une serre photovoltaïque pour couvrir l’espace collectif du groupe de personnes âgées. L’Agence Méandre, qui vient de déposer le permis de construire de l’opération CUB à Montreuil, a plusieurs fois été primée pour ses bâtiments scolaires à « énergie zéro ». La commande expérimentale qui leur est adressée par les groupes d’habitants représente pour chacun d’entre eux la possibilité de développer et valoriser ce type de travail et de mettre en avant des performances environnementales et techniques qui sont le fil rouge de leur production.

La coupe diachronique qu’offre l’analyse de la pratique de l’architecture participative sur une période qui s’ouvre dans l’esprit de Mai 68 et qui s’achève à l’heure actuelle, sous le maître-mot de « crise », met en lumière plusieurs phénomènes. Tout d’abord, on observe chez les architectes concernés un glissement d’un engagement militant à ce que l’on pourrait qualifier d’investissement professionnel, dans une manière très différente d’envisager la situation de commande spécifique que représente l’habitat participatif. Dans les années 1970, c’est l’occasion de faire de l’architecture autrement, en questionnant le rapport architecte-habitants, en en faisant une situation pédagogique allant de pair avec de la mise en discours, de l’invention de méthodes, de l’échange d’expérience et en se situant activement dans les débats qui, partant de la revendication d’un habitat nouveau, s’ouvrent à d’autres idéaux sociaux, dans des formes associatives, voire politiques au sens partidaire. Dans la période actuelle, la situation de commande collective est davantage considérée comme un « challenge », un élément d’un problème complexe que l’architecte va avoir à cœur de résoudre : un budget serré, des exigences environnementales fortes, un terrain exigu, un cadre réglementaire et contractuel mal adapté… ; une architecture « de crise » qui va tirer sa reconnaissance de sa capacité à construire dans l’adversité, à tirer parti de tous les potentiels, à inventer « en système D ». La posture se situe dans un professionnalisme du « logement maîtrisé », magnifiant des situations d’extrêmes contraintes.