1. Langues proto‑babéliennes des professions

Comment peut-on élaborer une communication et une transmission des savoirs entre les professionnels intéressés par l’acte de construire (qu’il s’agisse de l’édification d’un immeuble au choix d’un tissu urbain d’îlot ou de quartier ou de l’organisation structurale d’une ville) afin de produire, de construire un objet matériel à diverses échelles allant du simple bâti jusqu’à la planification d’une ville ? Les différentes langues de description et de représentation sont-elles traduisibles les unes par les autres ? Comment transvaser, sauf par métaphores et avec le flou artistique ou rhétorique qui leur sont inhérentes, la programmation d’un quartier, celle d’un immeuble selon l’esthétique ou la fonctionnalité ? D’une part, les plateaux de services répondent à une dominante qui est celle de la rationalité ergonomique d’un espace conçu selon les normes de la rentabilité d’une équipe de travail réunie dans un but à atteindre, restreint et précis : produire de l’immatériel et du matériel. D’autre part, la beauté ou bien l’acceptation d’un style architectural est une autre démarche intégrant des notions aussi précises que celle de volumétrie, aussi vagues que celle de culture architecturale de type historique ou ethnographique (c’est « du » Borromini lorsqu’on parle du lanterneau de Saint-Yves de la Sapience à Rome ou bien c’est « du » Kanak à Nouméa lorsqu’on parle des cases du centre Jean-Marie Tjibaou, de Renzo Piano). Or ces descriptions de langage ne sont pas que des questions de permutations où encore de perméabilité herméneutique, de possibilité heuristique de la traduction. Ce premier niveau serait celui de la communication ou de l’incommunicable spécifique à une langue ; la différence intraduisible, le système proto-babélien et non la langue adamique, la spécification irremplaçable et non plus l’universel communicable.1

2. Communications aléatoires et relativité généralisées des décisions

Un deuxième niveau est bien lié au terme d’interprofessionnalité. Comment, à moins d’être polygraphe, polyglotte et traducteur professionnel, peut-on être au croisement des métiers liés à l’urbain et des métiers liés à l’architecture ? Les termes eux-mêmes sont ambigus puisque l’empiétement sémantique opère sur une langue basique, mêlant la ville et la forme, l’urbs et l’architecture, le territoire et le bâtiment. Il faudrait (au delà du mythe de la Renaissance, de l’artiste total, de l’architecte multifonctionnel pouvant aussi bien s’occuper de la forme urbaine que de la modénature architecturale, des pignons et des corniches) délimiter la « zone claire » et les « zones floues », les partages et les frontières existant entre les acteurs sociaux intéressés économiquement et symboliquement à la production de l’urbain et des formes architecturales. Le poids de l’économique, du symbolique, du politique aussi, dans la construction et l’extension pratique des villes reproduisent des effets différents.

Il semble que nous interrogions d’au moins deux manières les discours d’acteurs sociaux verbalisant, avec de multiples vocabulaires et de styles d’affirmations hétérogènes les unes les autres, des réalités de morphologie spatiale mais aussi de gestion économique qui ne renvoient pas à un champ unifié du savoir. Ce qui est posé ici est la question de la place des spécialistes et surtout des discours spécialisés ; ce qu’ironiquement Jean-Claude Passeron appelait par boutade, donnant à réfléchir, « l’import-export des concepts non-dédouanés épistémologiquement ». Les spécialistes de l’espace n’ont pas le même espace urbain et architectural en tête (en langue aussi) lorsqu’ils essayent de communiquer entre eux. Communiquer voulant dire ici, montrer et tenter d’imposer l’indépendance et le bien-fondé du pouvoir de tel discours sur tel autre : discours reflétant non seulement une position de force dans la négociation d’un dossier, mais une visibilité plus ou moins ostentatoire ou discrète de l’imposition d’un point de vue rendant compte, non pas d’une véracité absolue mais au contraire d’une rhétorique praxéologique. En un mot : le groupe de spécialistes dont on est le porte-voix et le porte-parole impose (dans peu de cas), négocie, au plus près de ses intérêts, la définition de ce que doit être un espace urbain (ville, ponts, voies de communications, quartiers, formes d’habitat, luxe de la façade, etc.). Or l’espace à modeler et le temps de négociation pour arriver à une imposition ou bien à un « accommodement » de la définition a pour résultat (dans le meilleur des cas du point de vue de la réalisation) de produire la forme imposée-négociée d’un espace, d’un monument, de sa destination et de sa fonction ; dans un autre cas, si la définition « commune » (la côte mal taillée) n’est pas possible, au renvoi sine die d’un projet d’aménagement, ce qui correspond au « laisser-faire » et aux chocs d’intérêts économiques et symboliques, qui sont opposés sinon antagonistes. La « naissance du programme » est le lieu où s’opère une alchimie, où s’élabore la construction et la déconstruction de fragments de villes, de territoires, d’esthétique urbaine.

Un cas d’école par exemple : faisons une passerelle sur la Seine pour relier un musée à un jardin. Il n’était pas prévu d’enjamber une voie rapide très fréquentée. La passerelle bute donc sur une voie que les piétons ne peuvent traverser. Cette passerelle est faite pour des piétons traversant un fleuve. La passerelle construite, même si elle était « ouverte au public » (ce qui n’est pas le cas puisque « la glissance » du bois d’ipé du Brésil, du bois de doussie du Cameroun, oblige au « principe de précaution », c’est-à-dire à la non-ouverture de la fameuse passerelle) et même si elle était fréquentée, on ne permettrait pas aux usagers de rejoindre le jardin sauf en faisant un grand détour et en utilisant des escaliers et des souterrains, puisque la construction d’un nouveau passage au débouché inférieur de la passerelle est différée « au-delà du raisonnable » par la Mairie de Paris. Ce n’est pas l’erreur dans le cahier des charges qui est le plus intéressant ici, mais la construction d’une décision, dans un temps assez long, temps qui n’était pas le même (temps qui n’avait pas la même échelle de valeur) pour les diverses instances politiques, les acteurs professionnels, les laudateurs et les critiques professionnels, eux aussi. (Ministère des affaires culturelles, Ministère de l’équipement, Mairie de Paris, Etablissement public du Grand Louvre, Conseil général des Ponts et chaussées, Délégation générale aux grands projets à la Mairie de Paris, commission de sécurité, etc.)

On peut très justement évoquer cette difficulté principale de la construction d’une décision de construction ou de constitution et de l’élaboration de programmes urbains (de la viabilité du dossier à la matérialité du produit fini). Les acteurs sociaux ne parlent pas le même langage – c’est banal – mais ils ne peuvent pas sociologiquement décider la même chose en même temps puisqu’ils « ne sont pas dans le même temps », c’est-à-dire que le risque inhérent à toute décision et a fortiori aux décisions urbaines, lorsqu’elles sont arrêtées, ne le sont que dans le hasard de la rencontre de temps différents : il y aurait ici à faire une sociologie de l’immédiateté et de la défausse dans le temps. (Par exemple, la construction du pont Charles de Gaulle, le plus cher de Paris, reliant la gare de Lyon à la gare d’Austerlitz et qui, tel un monument isolé, bute sur les emprises classées de ces deux gares). L’incongruité monumentale de cet ouvrage d’art représente le télescopage inattendu de temps de décision n’ayant ni le même rythme, ni les mêmes visées, ni les mêmes gestions. Doit-on prendre telle décision maintenant ou attendre, sachant que le temps dans lequel évolue l’économique n’est pas celui du politique et n’est ni celui de l’urbain ni celui de l’esthétique architecturale. Le « pari » au sens pascalien est bien ici de décider quelque chose qui semble être irrévocable, c’est à dire soustrait à l’empire menaçant de l’éphémère généralisé et dont on peut tirer le meilleur profit (celui des plaisirs terrestres ou de l’immortalité). On pourrait dire que les acteurs ne jouent pas avec les mêmes cartes au même jeu, dans la même échelle (ou bien sur des damiers de dimensions différentes) et que leurs décisions, dans cette relation einsteinienne, n’est synchrone que par l’effet d’une conjoncture liée à l’urgence plus qu’à la raison. Ceci en dernier (et moindre) lieu produisant une série de discours autojustificateurs des parieurs.

3. Savoirs et fragments : (des fragments urbains déraisonnables à la persévérance de la mémoire – traces et élevages des ruines du patrimoine)

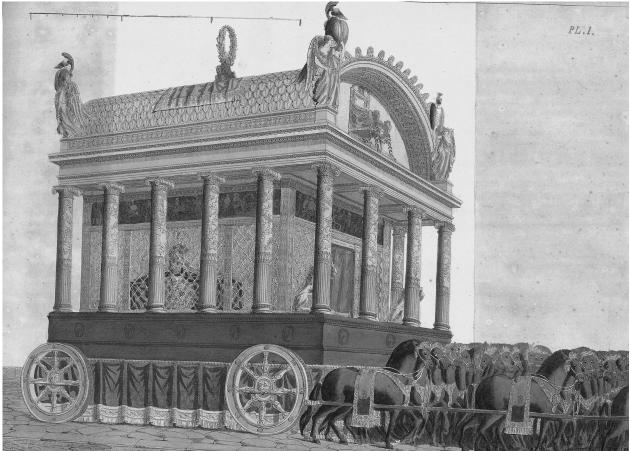

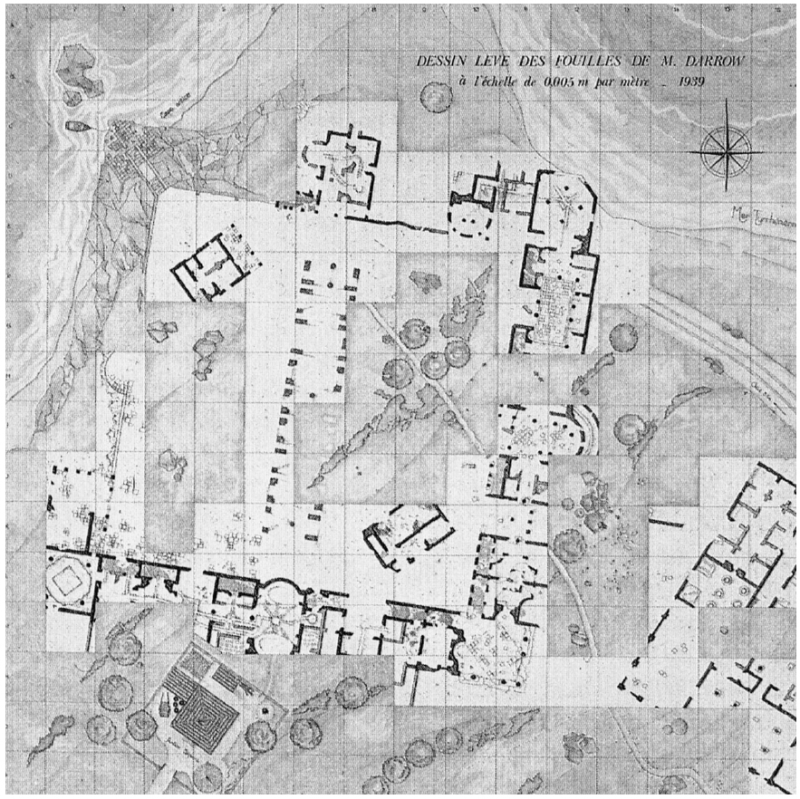

Langues proto-babéliennes du cloisonnement professionnel, temps mesurés à l’aune de la diversité ne produisent que fragmentations urbaines. Voici le troisième point. Les modèles unificateurs imposés ou imposables fixant la trame urbaine sur une multitude de réseaux ayant leurs logiques propres (VRD, communications, câbles, branchements, directions, signaux…) sont certes présents, inscrits sous le label rassurant de « politiques du territoires, gestion du territoire », mais les traces des villes ne sont peut-être que le reflet du chaos de l’éphémère, le capharnaüm des signes et des traces, le télescopage des échelles (illustration 1), des rythmes de vie, la fragmentation d’îlots d’habitations, l’image sanctifiée des édifices collectifs pérennes, édifices en ruines ou simplement récités par Diodore de Sicile et dessiné par M. de Caylus, (telle dans l’Antiquité les bains, les forums, les temples ou bien le char funéraire d’Alexandre restitué par Quatremère de Quincy) (illustrations 2 et 3) et l’éphémère spatialement irreprésentable de logiques sociales, de forces centrifuges, d’extensions variées, diverses, dysfonctionnantes et certainement peu sensibles aux raisons des professionnels de l’espace.

Illustration 1 Thaïlande, Bankok. « Vue du pont » les rives de la rivière Mae Nam Chao Praya. 1999‑2000

(Photo J-P Martinon)

Illustration 2 Restitution du char funéraire qui transporta de Babylone en Egypte le corps d’Alexandre d’après la description de Diodore de Sicile

(Quatremère de Quincy, 1829)

Illustration 3 Dessin levé des fouilles de M. Darrow, 1939

Cette analyse n’est pas à prendre comme un plaidoyer cynique commentant une Apocalypse fragmentaire. La volonté d’unité conceptuelle de compréhension de la ville, la volonté de compréhension systémique, organisatrice d’une perfection géométrique ou d’une cohérence historique des tissus urbains n’est que le rêve d’un passéisme rationalisant un classement scolaire de la « régularité » des actes et des œuvres humaines. Cet ordre stylistique qui n’a jamais existé est celui d’une lecture univoque de ce qu’aurait pu être les villes classiques à l’ordonnancement stylistique voué à une topographie hiérarchisée selon des règles abstraites. L’unité recouvrant toutes les diversités de la ville monumentale, qu’elle fût pharaonique, babylonienne, grecque du Ve siècle avant notre ère ou bien sûr, de la Rome républicaine et impériale, n’est que l’effet de la rétrodiction et du bel assemblage des restitutions ordonnées telles qu’on les trouve dans les dessins de l’Ecole des Beaux-Arts au XIXe siècle.

C’est pourquoi, une réflexion, peu uniforme, sur l’idée de fragment est souhaitable : elle va de pair, (en s’y opposant) à l’idée de monumentalité cohérente, de « Ville monumentale » mais qui n’est que de papier, de calque et de paroles. Cette référence au fragment a surtout été étudiée dans la littérature et, nous le verrons plus tard, en archéologie. L’idée de fragment est liée à celle de classification des fragments et au télescopage du sens. Avoir affaire à des fragments, c’est aussitôt essayer de découvrir le sens, la forme de l’ensemble et savoir s’ils appartiennent à la même série (est-ce vrai pour la ville ?). Avoir affaire à un fragment, c’est se retrouver devant l’insondable repliement du sens, devant la véhémente ambition de tout montre - un livre, un quartier, en une page, en une façade, en un mot, en un ornement. Qu’en est-il alors de la cohérence urbaine ?

Paul Valéry écrivait : « nous savons bien que toute la Terre apparente est faite de cendres… » (Valéry, 1944). Encore faut-il comprendre ce que veulent dire « apparente » et « cendres ». Il s’agit aussi bien de la connaissance que de la fascination empirique qu’un historien ou qu’un sociologue peut avoir pour les preuves et pour les témoignages les plus irréfutables ou les plus improbables et fugaces. « Il n’y a pour une science aucun profit cognitif à mimer un statut épistémologique fictif ». Ce statut fictif est celui de la prétention à la constitution d’une théorie générale explicative et interprétative de type cognitif donnant un sens à un ensemble de faits, d’objets, de monuments, à des élevages de ruines du patrimoine laissant dans l’ombre l’archéologie de la décision ou de l’indécision quant aux diverses fabrications de la ville.

On peut évoquer plusieurs exemples utilisant tous le terme de fragment. En archéologie, dans le cas de Bertille Lyonnet il s’agit d’étudier des poteries (Lyonnet, 1997). Le travail de l’archéologue est d’exploiter la confrontation typologique puis comparative d’environ vingt-cinq tonnes de tessons de céramique, collectées au cours d’une prospection sur près de huit cents sites établis le long d’anciens canaux d’irrigation. Ce travail sert de fondement à la reconstitution du peuplement de la région située à l’Est de la grande plaine de Bactres, considérée alors comme faisant partie de l’ancienne Bactriane et qui se situerait désormais plutôt en Sogdiane [ceci depuis le Chalcolithique (ca. 3500 av. n. è.) jusqu’à la conquête arabe (ca. 750 de n. è.)]. Imaginons un instant une comparaison faite par des historiens de l’architecture, des sociologues, des urbanistes se retrouvant devant 25 tonnes de fragments de ville et tentant de construire une théorie générale de l’urbanisme à partir de ce matériel ?

On pourrait aussi évoquer les ruines de monuments dont il ne reste rien ou si peu. Le Pogge écrit à ce propos :

« Mais les édifices de cette ville, publics ou privés, qui semblaient devoir rivaliser avec l’immortalité elle-même, et aujourd’hui détruits pour partie, et pour partie écroulés et renversés, à l’exception d’un petit nombre, qui conservent leur grandeur d’antan, on les croyait hors d’atteinte de la fortune. Stupéfiantes, la puissance et l’inconstance de la fortune : après avoir détruit de fond en comble la masse d’édifices que leurs constructeurs avaient pensés intouchables par le destin, elle n’a pratiquement rien laissé en place de si grandes choses. Le monde a-t-il jamais vu plus impressionnant ? De tant de bâtiments urbains, de temples, de portiques, de thermes, de théâtres, d’aqueducs, de ports artificiels, de palais, écrasés par leur propre destin, d’une telle abondance de réalisations grandioses, il ne reste rien ou si peu. « C’est à bon droit, Antonio », repris-je, « que tu admires l’injustice de la fortune, ainsi acharnée à détruire ignominieusement la mère de toutes les villes : moi-même, quand chaque jour, je la parcours afin de l’explorer, je ne peux que m’étonner, et aussi déplorer, de ne voir apparaître, de cette fameuse ville antique, nul objet intact, ou presque, mais seulement des vestiges, en bien petit nombre, et encore, à demi-rongés et brisés. De tous les ouvrages, publics ou privés, de la république d’autre fois, on ne peut voir que quelques vestiges épars, et encore, bien pauvres. Se dressent sur le Capitole deux rangs d’arcades [Il s’agit du Tabularium (archives publiques de l’État) dont l’imposante façade domine encore aujourd’hui le Forum Romain.] imbriqués dans des bâtiments neufs : ils servent actuellement de magasin de sel. » (Le Pogge, 1999, p. 16).

Ce qu’évoque Le Pogge, en le regrettant sentimentalement et en bon épigraphiste d’instinct qu’il est, c’est la déconstruction de l’odyssée théorique voulant expliquer tous les éléments organisés en une somme qui n’est peut-être qu’un catalogue. Il est alors concevable de se représenter l’univers urbain comme étant mosaïqué.

Se demander si une ville est lisible en une seule langue (technique, économique, urbanistique, psychanalytique ou sociologique) c’est se poser la question de la traductibilité telle celle que les philologues évoquent lorsqu’ils nomment la description procédurale d’un objet en cours de fabrication. Décrire « l’indescriptible contexture » d’un bouclier (Homère, Illiade, XVIII 470‑617), mais, dans le cas qui nous intéresse ici, décrire le rythme du bâti donnant le style d’une ville et d’autre part dessiner la ville, c’est-à-dire tisser (trame et chaîne) le plan (qu’il soit à la dimension de la parcelle, de l’îlot, du quadrillage viaire, de la superposition, de l’inclusion, de l’occupation par le plein – le trop-plein – le vide et la jachère), c’est aussi regarder les mouvements chronologiques et topologiques d’une ville et dessiner l’image régulièrement classique, irrégulièrement collée, de morceaux assemblables et dissemblables d’un plan cohérent de ville vu d’en haut et d’une signalétique urbaine fragmentaire vue à hauteur d’homme. Ces processus de constructions et de destructions ont comme résultat d’être une somme de petites décisions et de petites indécisions « opératrices » de villes.

4. Universalisation et fragmentation des processus d’urbanisation

Deux textes bien différents l’un de l’autre, dans leur langage propre, rendent compte de cette fragmentation spatio-temporelle. Celui d’un architecte et celui d’un démographe. Bruno Fortier, dans La métropole imaginaire. Un atlas de Paris, explique :

« Faut-il penser la ville comme la reconduction d’une forme urbaine fondamentalement inchangée avant les grands projets urbains de la première moitié du XXe siècle ? C’est oublier au passage le formidable desserrement des emprises métropolitaines. C’est passer surtout au dessus d’un problème qui ne tenait pas tant à la pureté (où à la pesanteur) des écritures urbaines qu’à l’espace que la ville occupait. Car c’est bien là, nous semble-t-il, que se situe le seuil des villes modernes. Non pas tant dans la place qu’elles ont faite au progrès que dans le mouvement qui les oblige, depuis plus de deux siècles, à rechercher dans un déséquilibre continuel un surplus d’équilibre formel et à dire dans quelle forme elles doivent se projeter dès lors qu’une limite ne leur est plus offerte. Problème irrésolu, insoluble peut-être, mais auquel Paris aura, à trois reprises, essayé de répondre. D’abord en se réfléchissant comme une lente dispersion de soi-même, ouvert sur des paysages à l’intérieur desquels elle s’avançait. Puis en se concevant comme un monde, comme un territoire à part entière : en intégrant à ses traces des fragments de nature autour desquels elle s’agençait. Enfin, au XXe siècle, en s’affichant comme l’exacte inversion de tout ce qu’elle était : acropole fonctionnelle à laquelle n’aura manqué que la géographie imaginaire capable de transformer en ville ce qui n’est plus, depuis, qu’un long discontinu d’objet. » (Fortier, 1989, pp. 96).

Hervé Le Bras, dans son Essai de géométrie sociale explique en enfonçant le clou :

« Jusqu’à présent, les hommes ont été observés à une échelle donnée, dans un espace donné. Ils ont été placés et déplacés dans un espace supposé homogène avant leur installation, que ce soit un wagon de métro, un quartier pavillonnaire ou un grand ensemble, une ville, voire une région, et même un continent quand il s’agit de décrire la vague d’avancée. C’est une fiction. De même que l’idée de regard immobile alors que dans la vie courant nos yeux balayent l’espace, l’idée d’une échelle fixe contredit l’expérience courante. A chaque instant, chacun de nous se situe dans plusieurs espace emboîtés qui servent simultanément de référence à ses attitudes et à ses actions. Il participe également à chacun de ses espaces contenants et contenus à la façon de poupées gigogne russes. On peut même estimer que l’espace est justement cet emboîtement, cette présence simultanée de toutes les échelles, et non seulement de l’une d’entre elles isolée par la pensée et réduite à une boîte où toutes les positions se valent a priori avant que les hommes en disposent ». (Le Bras, 2000, p. 84).

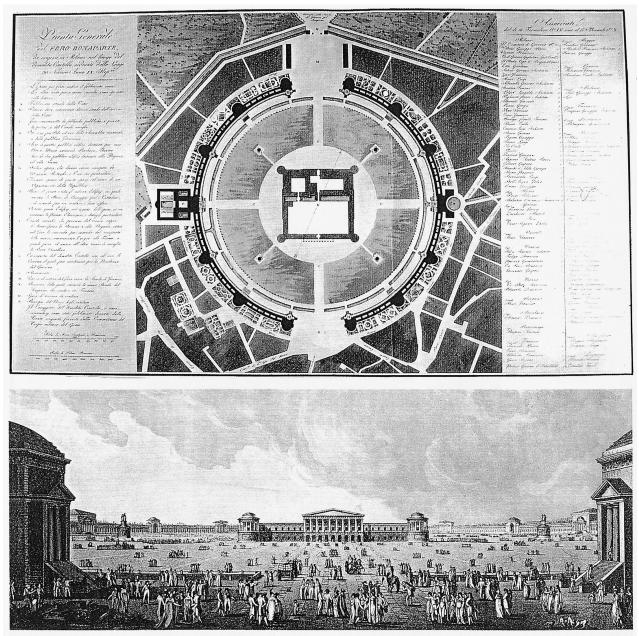

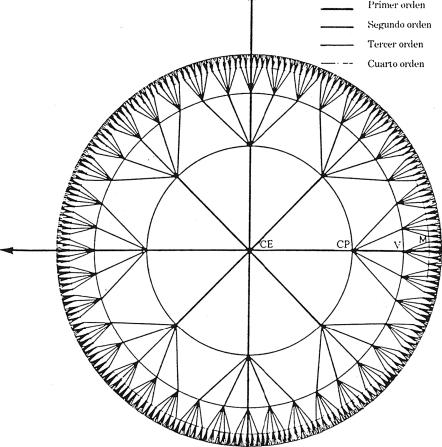

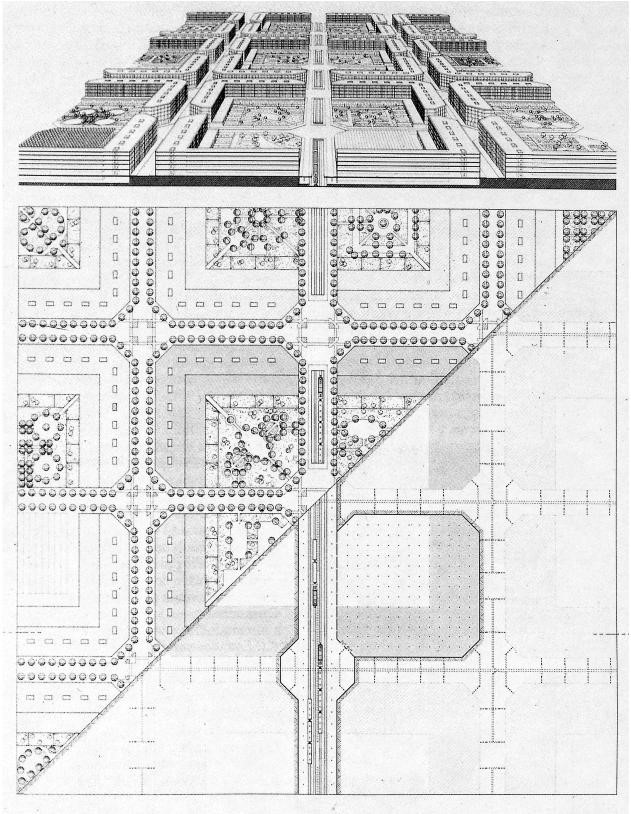

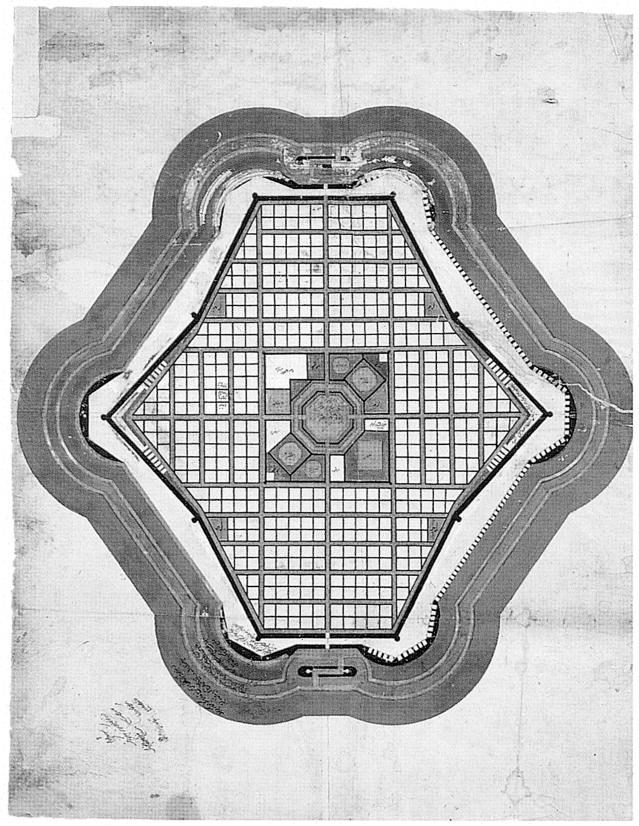

Par extension, par contamination, par dissémination assertorique, on peut passer du bâtiment à la ville. Le plan d’un ville révèle la régularité ordonnée de la circularité, de l’orthogonalité, de la symétrie de l’ordre militaire du castrum ou bien du mandala. La beauté de la ville se compose comme la beauté des jardins : symboliques, signalétiques, stylistiques, dans l’ordre urbain sont présentées comme étant l’organisation réglée, normative des essences rares d’un bosquet, la composition des plans d’eau, l’accumulation faussement hasardeuse et très savante des rocailles et des labyrinthes. Le couvert et le découvert, le passage et le seuil sont aux portes des villes. Il n’y a qu’à regarder les tableaux des perspectives du XVe siècle, ceux dits de « Baltimore » et « d’Urbino », ceux de la ville de Karlsruhe de 1715 (le repos de Charles), ceux de Giannantonio Antolini de 1801 pour une cité révolutionnaire imaginée comme un mandala jacobin (illustration 4) ou bien encore les plans de Cerdà pour Barcelone de 1855 et de 1863. (illustrations 5, 6, 7 et 8).

Illustration 4 Giannantonio Antolini. 1801. Cité révolutionnaire « Milan devenu Jacobin »

(Antolini, 1801 ; Vercelloni, 1994)

Illustration 5 Ildefonso Cerdà, Ley de irradiacion

CE Capital del Estado

CP Capital de provincia

V Villa o ciudad cabeza de comarca

M Centro urbano municipal

CE Casa rural

(Cerdà, 1996, p. 299)

Illustration 6 Ildefonso Cerdà. Un suburbio de Barcelone comparado con el Ensanche Cerdà

escala 1 :1000

(servei de Cartografia de la Mancomunitat de Municipis de l’Aera Metropolitana de Bercelona. Photo aérienne)

Illustration 7 Cerda ; Hipotesis de manzana ferroviaria de 1863, en la que se conecta el ferro-carril con las viviendas. Perspectiva y planta

(Elaboration propria)

Illustration 8 Aden. Yemen

Photos J-P Martinon. 1964 et 1993. Madram street (Malla).

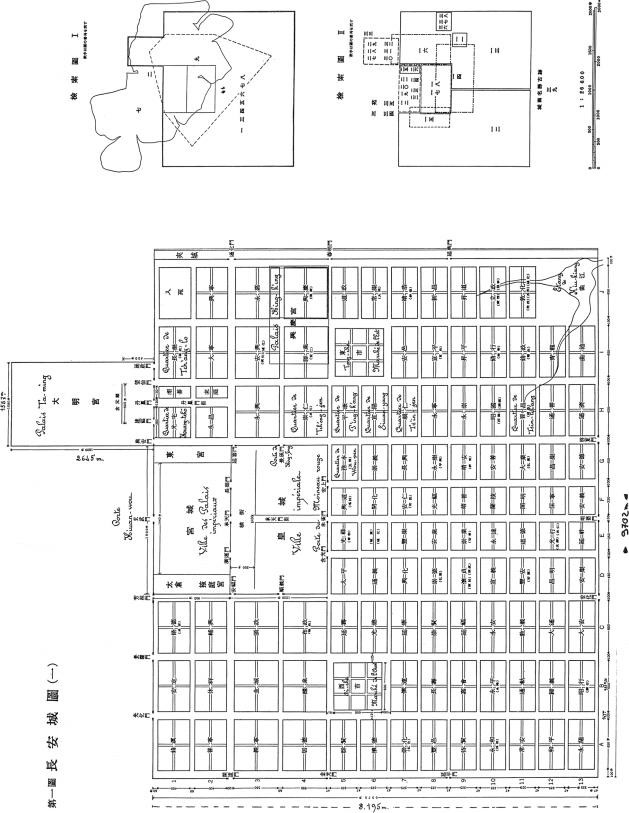

L’esthétique de ces régularités chinoises (illustration 9), persanes (illustration 10) ou occidentales, ne sont-elles que le miroitement de rêves urbains impériaux ou néo-classiques ? Il est possible que les villes ne soient jamais, sauf dans les calques et les discours, soumises à une catégorie (esthétique où économique) et que l’urbain soit étranger aux seules notions de beauté, d’utilité, de fonctionnalité. Antoine Picon décrit des « nappes d’infrastructures et d’équipement s’étendant à perte de vue » (Picon, 1998), d’autres plus crûment parlent de « paquets de tripes » et de chaos bricolé en kit, avec des pièces de mécano sorti de boîtes qui ne sont jamais à la même échelle. Georges Duby explique avec inquiétude :

Au Moyen-Age, comme aujourd’hui, tous les investissements, aussi bien en argent qu’en effort de conceptualisation, étaient en effet consacrés aux édifices de fonctions collectives. C’est la raison pour laquelle il ne reste du bâtiment médiéval à peu près que des édifices religieux, qui avaient cette fonction essentielle de communication entre la communauté et autre chose. Cette fonction est remplie aujourd’hui par les autoroutes et les aéroports. Ne croyez pas que la ville antique était si harmonieuse : cette impression provient du fait que nous avons l’image de ce qui reste : et, là encore, il ne s’agit que d’édifices collectifs, de temples, d’établissements de bains, du forum, qui avaient eux aussi, essentiellement des fonctions de communication. Or de notre temps, comme les techniques de communication sont tout à fait dissemblables, on constate un éclatement de l’espace construit : tout le réseau de circulation - qui ignore le tissu urbain intérieur - forme un enchevêtrement de nervures, et ce qui se trouve dans les interstices ne reflète que la médiocrité. Les traces les plus profondes seront justement laissées par les infrastructures de ces dispositifs de circulation, et les historiens futurs se trouveront devant ces nervures - semblables à celles de feuilles mortes - entre lesquelles il ne restera vraisemblablement pas grand-chose ; je ne pense pas que le tissu urbain des villes nouvelles résiste longtemps à l’usure du temps. Notre civilisation est vraiment très fragile et laissera beaucoup moins de vestiges qu’il n’en reste aujourd’hui des civilisations qui nous paraissent « archaïques ». Notre culture est utilitaire et économe, et elle n’investit principalement que dans les bâtiments d’utilité ; encore n’y investit-elle que d’une façon parcimonieuse, même ses bâtiments collectifs sont fragiles. » (Duby, 1983).

Illustration 9 Courtisanes t’ang

Plan de Tch’ang Ngan dressé par M. Hiraoka Takeo (en 1955).

Illustration 10 Large diagrammatical plan of a fortified Savavid town, Persi, Dated A.H. 1058 / A.D 1648

Gouache sur papier avec des inscriptions en noir. [900 sur 685 mm].

(Sotheby’s, 1998, p. 72).

La production urbaine peut être lue et interprétée comme une fiction ou bien comme une mémoire sociale, comme un reflet ou comme une représentation symbolique d’une culture ou bien comme le véhicule de valeurs éthiques ou esthétiques. Les variations d’intérêt et de goût des décideurs et des utilisateurs font qu’une société ordonne ses mémoires et ses archives et ornemente de discours et de catalogues, de plans et de photographies, de relevés et d’anastyloses, les traces matérielles lisibles et interprétables de son histoire organisée en cérémonial où bien en empire aléatoire de l’indéchiffrable et de l’insensé pour le chercheur limité par les instruments techniques et mentaux à sa disposition à un moment historique donné. A perte de vue (c’est le cas de le dire) les conurbations ne sont que des habitations peu délimitées, précaires, informes sinon informelles (illustration 11) rassemblant des pâtés de vies quotidiennes ou courent les rats comme l’écrit Sartre (Sartre, 1958), ou bien comme le dit Susan Sontag : « Cette ville n’est ni la jungle, ni la lune, ni le Grand Hôtel. Plan d’ensemble : une bavure cosmique, un agrégat d’énergie à vif. Plan rapproché : elle est un circuit imprimé parfaitement lisible, un labyrinthe transistorisé. » (Sontag, 1983, p. 46)

Illustration 11 Douala. Banamsadi. Tracer et construire une grande route, un « axe lourd »

Photos J-P Martinon. 1997

Nous sommes alors dans une configuration de recherche qui doit utiliser le concept de discontinu fragmenté2. Dans ce cas, l’esthétique platonicienne ou renaissante n’existe pas en ville et le paysage urbain à tendance à rétrécir d’une façon exponentielle dès que l’on quitte les territoires de l’artifice de la ville classique, les tanières angulaires des territoires et des bastions de « l’Ego Cogito ». Ce n’est pas une métaphore que de dire que les processus de décisions sont à l’image de cette juxtaposition de fragments urbains existant ensemble mais dans des espaces et dans des temps sociaux multiples. Ces processus de décision, par pari (pascalien) ou par hasard (toujours pascalien) sont surtout des processus de non-décision relatifs laissant à l’étalage de l’urbain le temps de se déployer, tels des paradoxes et des apories dont nous sommes à la fois acteurs et spectateurs.